关注炎症性肠病:医患携手 健康“肠”在

炎症性肠病(IBD)是一种病因尚不十分清楚的慢性非特异性肠道炎症性疾病,包括溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)。近年来,我国IBD的就诊人数呈逐步上升的趋势,越来越影响国人的生活和健康,引起我国消化病学界的高度重视和广泛关注。

5月19日“世界炎症性肠病日”到来之际,中华医学会消化分会主任委员、中国医师协会消化医师分会副会长、中山大学附属第一医院陈旻湖教授,中华医学会消化分会炎症性肠病学组组长、北京协和医院钱家鸣教授,中华医学会消化分会炎症性肠病学组候任组长、西京医院吴开春教授等国内IBD领域知名专家,分享了IBD的流行现状和诊治进展。同时,由中华医学会炎症性肠病学组主办,深圳市康哲药业有限公司支持的“与炎症性肠病和平共处”全国患者教育视频会三地连线,共探IBD患者教育。

专家谈IBD进展

我国IBD处于低发快速增长状态

“IBD是一种具有时代特征的疾病,随时代发展,疾病发生率呈现升高之势。”吴开春教授介绍,整体而言,欧美国家IBD较高发,发病率为10~20/10万,患病率更高,达300~500/10万;亚洲IBD的发病率稍低,2012年的流行病学资料显示,亚太地区IBD发病率为5~6/10万。中国没有全国范围的流行病学研究,据目前一些散在的地区流行病学研究结果,中国IBD的大致发病率为1~3/10万,相当于欧美国家的1/10。同时,中国的IBD发病率呈快速增长状态,现有数据显示,我国IBD发病率从20世纪80年代到现在增长了近30倍。因此,我国IBD处于“低发快速增长”的状态。

IBD分为UC和CD。大多数国家和地区起初均以UC多见,随时代的发展,人们饮食结构的改变,发达国家和地区CD的比例越来越高,UC/CD发病率比值下降。欠发达国家和地区的UC/CD发病率比值为十几,中国在2~4之间,且存在地域差异,沿海、南方等发展快、早期富裕的地区IBD发病率高,CD比例也高。此外,IBD以青壮年发病率较高(20~40岁最高),且呈现年轻化趋势,对家庭和社会造成了极大的负担。

吴开春教授表示,IBD的病因和发病机制并不是很明确。目前认为可能与几个因素关系密切:遗传易感性、环境因素、肠道菌群,以及免疫状况。

“随着全基因组测序等技术的进步,近年来,遗传易感性的研究发展较快。”吴教授介绍,目前已发现近200个与IBD相关的遗传位点,通过将基因多态性与临床表型结合开展研究,对临床诊治、预后判断等起重要作用。

没有特异性临床表现 IBD诊治存在困难

钱家鸣教授介绍,UC和CD是多种因素导致肠道黏膜免疫紊乱的疾病。UC主要累及大肠,表现为脓血便、肚子疼等。一般大便带血,抗菌药治疗效果不好、反复发作时需考虑UC,进行相应检查。CD可累及全消化道,以小肠、回肠末端最重。因病变部位较靠里,CD患者血便相对较少,主要是腹痛、大便性状改变,可检查到大便潜血阳性。

由于UC和CD没有特异的临床表现,其诊断存在困难,易与其他消化疾病相混淆,如UC与感染性肠病等。CD的病变部位在右下腹,易与阑尾炎相混淆,过去CD较为罕见,认识不足,常被当做慢性阑尾炎反复发作,切除阑尾后疼痛依然存在。

“此外,把肠结核误认为CD的情况也较为常见。”陈旻湖教授说,“我们中心10个CD患者中可能混有1个肠结核患者。需引起重视,通过肠镜等手段仔细鉴别。”

治疗上,陈旻湖教授表示,IBD因病因和发病机制尚未完全明确,目前还没有特异性的治疗方法。钱家鸣教授强调,IBD是一种慢性疾病,其炎症控制常需要半年以上,炎症控制后仍需进行维持治疗,促进肠黏膜的愈合,过早停药会导致疾病的复发。

研究脚步从未停歇 IBD治疗未来前景广泛

陈旻湖教授介绍,目前IBD主要是非特异性的抗炎治疗、针对免疫失衡的免疫抑制剂,以及目前研究较多的针对IBD发病主要炎症通路的生物制剂等,相信这方面会有很大的发展。

“粪菌移植是目前较关注的领域。”陈旻湖教授说,“需强调的是,目前粪菌移植被证明是对反复发作难辨梭菌感染有效的手段,但对IBD的效果还没有得到肯定,目前仅限于临床研究,未获得批准在临床推广应用。此外,干细胞移植在CD合并瘘管的疗效获得肯定,但全身性的治疗效果仍在研究中。”

全国患教会现场直击

探索IBD患者教育新模式

与炎症性肠病和平共处

5月19日“世界炎症性肠病日”之际,在深圳市康哲药业有限公司的支持下,由中华医学会消化病分会炎症性肠病学组主办的“与炎症性肠病和平共处”全国患者教育视频会于北京协和医院、空军军医大学西京医院、中山大学附属第一医院3个主会场召开,通过视频连线共探IBD患者教育。

本次会议由吴开春教授主持。陈旻湖教授、钱家鸣教授等国内IBD领域知名专家,来自全国160多家医院的4000多名患者及多家新闻媒体齐聚一堂,聆听专家关于IBD管理的经验,与病友共同面对挑战,与IBD和平共处。

“随时代发展,我国IBD发生率呈现升高之势,复杂性、难治性IBD 患者也在增多,这既是患者的痛苦灾难也是医生的巨大挑战。”吴开春教授指出,“在IBD防治领域,需要有更规范的诊治、更广泛的知识传播、更深入的临床研究和更充分的患者教育,唤起社会对IBD的关注与认识。”

“在西方国家,IBD是一种常见疾病,故将5月19日定为世界炎症性肠病日。如今,IBD在我国越来越多了。”钱家鸣教授倡导,对于此类慢性疾病要重视患者自我管理,指导患者正确看待疾病。除医生指导用药,患者教育是治疗慢病最好的药物。希望通过全国患者视频教育会能让更多患者和家属了解IBD自我管理知识,也让医生收集到来自患者的困惑,搭建医患沟通平台。

陈旻湖教授指出,“虽然IBD是一种慢性疾病,给广大病友带来生活困扰和经济负担,但一定要相信在医患携手的密切配合下,能通过规范的诊治使疾病得以控制、病情得以缓解,让广大病友重新回归正常的工作生活状态,一定要有信心共同战胜IBD!”

会议期间,北京协和医院李玥教授、西京消化病医院梁洁教授、中山一院陈白莉教授分别带来“IBD患者维持缓解治疗的要点”“IBD患者的健康管理”“IBD患者饮食与营养”专题报告。随后,何瑶教授等专家针对一系列贴近患者病情的问题进行了详细、生动的答疑。

支持方观点

“社会责任一直被康哲药业视为企业发展的生命线,为此我们深感任重而道远。世界炎症性肠病日在中国持续的开展,不仅需要有企业支持,也需要更多的医学志愿者参与。”据本次活动支持方深圳市康哲药业有限公司介绍,“康哲药业一直积极参与行业交流和社会责任的行动,面向全球搜寻引进创新性、高品质的药品,同时专注于专利创新药品的研究,以满足中国不断增长的健康需求。”

据了解,康哲药业控股有限公司成立于1995年,总部位于深圳,聚焦中国患者亟需的治疗领域,包括消化科、心血管、神经科、儿科、传染科等科室。康哲于2010年9月28日在香港联合交易所主板市场上市(股份代号:867)。目前公司市值超过四百亿港币。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

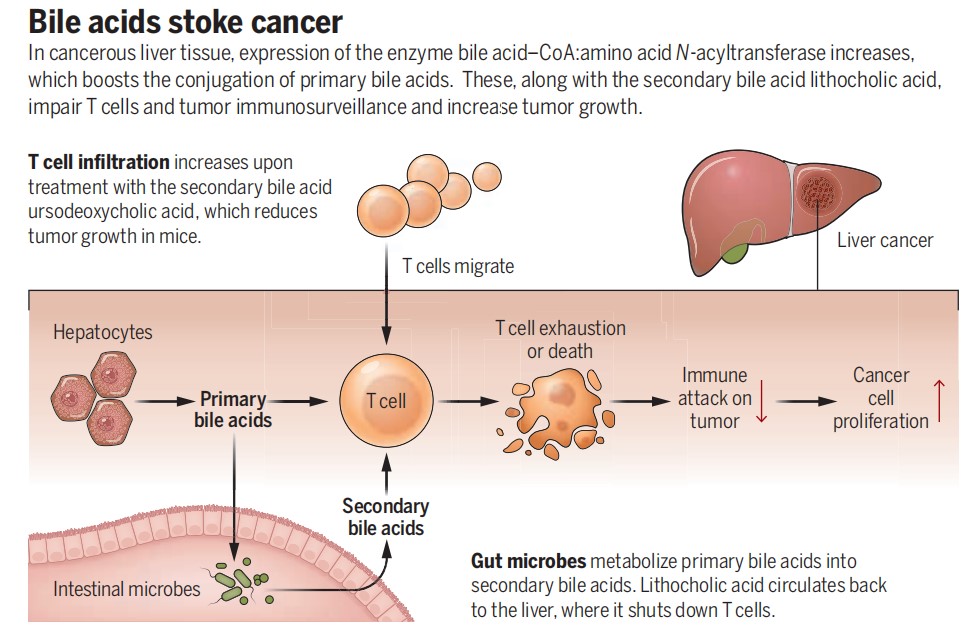

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

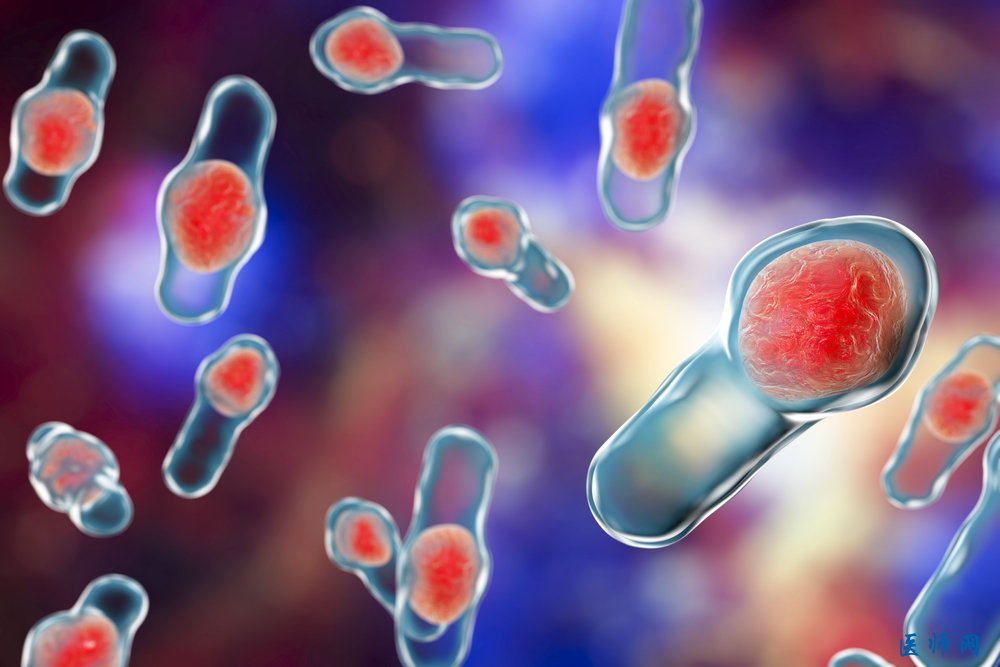

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05