皮肤科基础研究与临床领域异彩纷呈

编者按:皮肤科的发展日新月异,在基础研究、疾病诊断和临床治疗三个领域不断取得骄人成绩。本期我们特邀中国医师协会皮肤科医师分会会长王宝玺教授、第九届年会大会主席李若瑜教授和北京协和医院皮肤科主任晋红中教授,分别从以上三方面分析国内外皮肤科的最新进展。

基础研究硕果累累

▲中国医师协会皮肤科医师分会会长 王宝玺

过去的一年中,在皮肤科基础研究方面,国内外学者取得了可喜的成果。

遗传性皮肤病研究 在此方面,我国学者姚志荣教授等利用全外显子组测序技术首次在患Dowling-Degos病家系中发现,编码岩藻糖转移酶1的POFUT1基因发生功能缺失性突变,证实该基因在黑素的合成与转运中起着重要作用,确定POFUT1基因突变可引起Dowling-Degos病。

免疫性皮肤病研究 在干燥综合征研究方面,我国学者张奉春教授等发现,汉族人干燥综合征的易感基因定位于7q11.23,并确定rs117026326 是易感位点。

Jordan和Fuchs-Telem等研究家族性毛发红糠疹和银屑病时发现,患这两种疾病的患者出现了CARD14(caspase recruitment domain family, member 14)基因突变,提示上述两种疾病间存在着相关性。Shirley等报道了编码G蛋白亚基的GNAQ基因突变与Sturge-Weber综合征发病相关。

感染性皮肤病研究 在感染性皮肤病研究方面,Findley等研究发现,人体真菌分布具有部位依赖性,细菌分布依赖所在部位的湿润程度、是否出油等,这一结果为维持机体菌群平衡和抗感染治疗提供了理论基础。

在细菌感染方面,Myles等发现IL-20受体激活后,机体对金黄色葡萄球菌的易感性增强,阻断IL-20受体通路明显改善金葡菌感染的症状。在分枝杆菌感染研究中,Teles等报道了IFN-γ及其下游维生素D依赖的抗菌蛋白在结核样型麻风中高表达,而INF-β及其下游IL-10在瘤型麻风中高表达,通过抑制INF-β介导的病理性免疫反应,可增强IFN-γ介导的保护性免疫反应,为未来抗分枝杆菌治疗提供新思路。

在生殖器疱疹研究中发现,CD8αα+ T细胞持续位于表皮—真皮连接处的2型单纯疱疹病毒(HSV-2)激活部位,在无症状感染的HSV-2皮损处,也可见到CD8αα+ T细胞增多,这提示CD8αα+ T细胞具有免疫监视作用,可尝试通过激活此类细胞发挥抗感染作用。

炎症性皮肤病研究 在银屑病、特应性皮炎研究方面,Elizabeth等报道了在银屑病小鼠模型中,转录因子Sox13基因敲除后,γδT17细胞成熟障碍,银屑病皮损好转,证实固有免疫系统在银屑病发病中的作用。

在特应性皮炎发病机制的研究中,学者发现在IL-33作用下,2型固有淋巴细胞通过分泌IL-5、IL-13诱导嗜酸性粒细胞浸润,参与发病。而煤焦油通过作用于芳香烃受体(AHR),并与Th2型细胞因子相互作用减轻炎症反应。AHR有望成为新的治疗靶点。

在干燥综合征研究中,Okuma等揭示,缺乏STAT3—IκB-ζ信号通路导致泪腺等腺上皮细胞出现炎症,同时细胞凋亡增加,为该病的进一步治疗奠定了基础。

皮肤肿瘤研究 在皮肤肿瘤研究中,目前认为Merkel细胞癌是一种高度恶性的神经内分泌肿瘤,而Zur Hausen等发现Merkel细胞癌表达TdT和PAX5这两种前B细胞的标志物,并出现抗体重排,提示Merkel细胞癌可能起源于前B细胞。

在多数黑素瘤患者中,端粒酶反转录酶的核心启动子区域会出现两种独立的体细胞高频突变—C250T和C228T,这是首次显示在癌基因的非编码调控区发生体细胞高频突变。而Krauthammer等发现曝光部位复发性黑素瘤的突变标记为RAC1,这一突变使脯氨酸变为丝氨酸,导致蛋白与下游产物结合增强,促进肿瘤细胞的增殖和迁移。

在黑素瘤的免疫研究中,Karagiannis等报道了黑素瘤体液免疫中的IgG4亚型不仅无肿瘤杀伤作用,还会通过Fc受体干扰IgG1亚型对肿瘤的杀伤,且患者血清IgG4水平与预后负相关,针对IgG4介导的肿瘤逃逸机制可能会成为黑素瘤治疗的靶点。

此外,在寻常型天疱疮抗原决定簇、表皮修复和Ⅶ型胶原、肥大细胞结合IgE机制等研究也获得了重要的研究成果。

诊断水平快速准确

▲ 北京大学第一医院 李若瑜 吴伟伟

纵观皮肤科领域诊断方法与技术的进展,主要包括新的诊断方法与技术或原有诊断方法与技术的新应用,侧重于无创或微创、快速准确、实时动态。

光学诊断技术

光学相干层析技术 该技术用于皮肤、皮肤附属器和血管成像,也可作为皮肤活检术或手术的非侵入性替代方法,诊断皮肤科疾病和评估病情进展。

荧光光谱法 常用于非侵入性诊断和医学治疗监测。关于恶性黑色素瘤早检的研究表明,黑色素自体荧光分段双分子激发在良恶性皮损诊断中有价值。

漫反射光谱法 该技术基于组织病理状态下细胞和亚细胞水平出现的显著架构改变,而这种改变能够被漫反射光光谱测量方法所显示。其可以作为很多皮肤病,特别是癌前或恶性皮损早期诊断的适宜技术。

拉曼光谱镜 该技术广泛用于新生物皮损早检、手术中肿瘤边界确定、病原微生物鉴定等,已被认可用于皮肤癌诊断。

声学诊断技术

高频超声检测 该技术能显示深达15 mm的皮肤成分,故可评估肿瘤性、炎性和退变性损害的扩张情况。利用超声深度指数可评估皮肤恶性肿瘤深度,且超声深度指数与病理深度指数强相关。该技术客观、无创,且有良好的敏感性。

实时超声弹性成像技术 该技术结合B超检查可提高恶性黑色素瘤患者外周淋巴结良恶性鉴别诊断的准确率。组织弹性模式可作为预测转移性淋巴结受累的有效因素,实时组织弹性成像术联合常规超声成像术能提高恶性黑色素瘤患者外周淋巴结转移与否的鉴别能力。

基于神经元网络智能声波图分析的计算机辅助诊断系统 该技术对区分正常皮肤和皮损及良恶性皮损有价值,对基底细胞癌和黑色素瘤有诊断价值,并用于皮肤科疾病的诊断与分类,特别是早期诊断,具有快速、精准、低误差、非侵入性等特点。

分子诊断技术

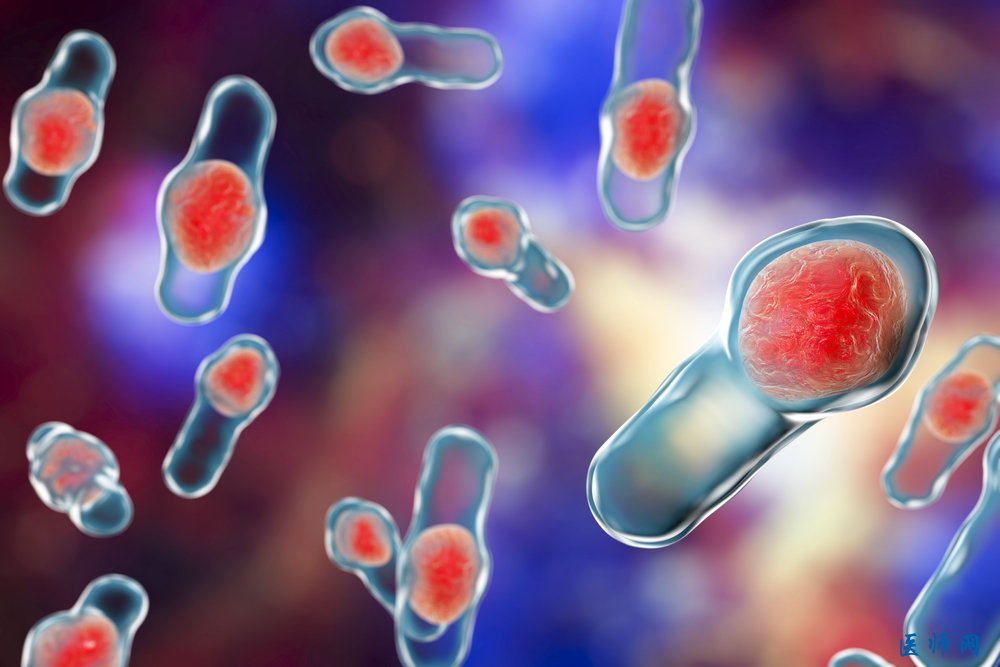

分子诊断是某些真菌感染、分枝杆菌等疾病的诊断手段。尤其是基质辅助激光解析电离飞行时间质谱技术,该法特异、敏感、快速、价格相对低廉,不仅能检测真菌,且能鉴定种属。主要用于真菌培养结果的补充确证实验、快速准确鉴定,以及耐药菌株的监测与鉴定。

三维皮肤CT技术

目前主要用于皮肤肿瘤的诊断,包括黑色素瘤与非黑色素瘤性肿瘤,有关黑色素瘤的诊断标准已基本建立,其敏感性和特异性指数均高达80%以上,多用于色素性皮肤病和炎症性皮肤病的诊断。

皮肤镜

该技术可使皮肤疾病的准确诊断率提高30%,与临床表现及病理组织学相结合,可以为皮肤病的诊断提供更多依据。

治疗手段日渐完善

▲ 北京协和医院皮肤科 晋红中

内外兼行

治疗毛发及甲疾病

环孢素联合PUVA治疗斑秃 该研究应用口服环孢素联合PUVA对斑秃受试者治疗。结果显示,16周后9.4%受试者疗效显著,9.4%疗效较好,37.5%有效。其不良反应包括胃肠道不适、多毛症、头痛及高血压。

A型肉毒毒素治疗雄激素性脱发 该研究纳入50例患者,将A型肉毒毒素分30个注射点均匀地注射至受试者肌肉内,前12周为筛选期,治疗期共48周,第0周和第24周时各注射1次,共注射2次。结果显示,治疗有效率为75%,第48周时平均毛发计数与基线相比增加18% ,未出现不良反应。

弹性镍钛合金金属丝治疗钳形甲 钳形甲为甲板过度横向弧形弯曲,可导致严重疼痛。利用弹性镍钛合金金属丝治疗钳形甲的主要操作步骤为打孔、穿入金属丝、粘贴胶布。Dermatol Surg报道了73例患者应用本疗法治疗2个月后,全部患者疗效满意、疼痛消失。

冷冻探针

治疗瘢痕疙瘩

该疗法利用一种特殊的冷冻探针,使瘢痕疙瘩从内向外凝固。步骤包括:将冷冻针沿皮损纵轴插入皮损内;通过与冷冻针连接的适配器及管道,向冷冻针内打入液氮;冷冻针迅速降温,瘢痕疙瘩凝固;冷冻针解冻后拔出。其效果好,无效率仅3%,且不良反应小。

疫苗联合照射治白癜风

“紫外线疫苗”为一种人工合成的α-MSH类似物。JAMA dermatology报道了4例泛发型白癜风患者,皮疹面积15%~50% BSA,病程小于5年。第1个月予患者每周3次NB-UVB照射,第2~5个月每月皮下植入一次含该疫苗的埋植剂,同时联合NB-UVB。结果显示,4例患者均明显复色。

外用10% Efinaconazole

溶液治疗甲癣

Efinaconazole是一种三唑类抗真菌药。在2项样本量分别为870例和785例的多中心、随机、双盲的Ⅲ期临床试验中,分别给予受试者每日外用一次10% Efinaconazole 溶液,共52周的治疗,结果显示真菌学治愈率分别为55.2%和53.4%。

凝胶外用治疗

日光性角化病

美国 FDA 于2012年1月批准Picato 凝胶为日光性角化病的治疗药,疗程只需2~3天。 在一项样本量为547例的随机、双盲、对照临床试验中,受试者被随机化至0.015% Picato凝胶组或赋形剂凝胶组,连续应用3天,后随访8周。结果显示,共536例(98%)受试者完成该研究,Picato凝胶组108例受试者实现完全清除。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

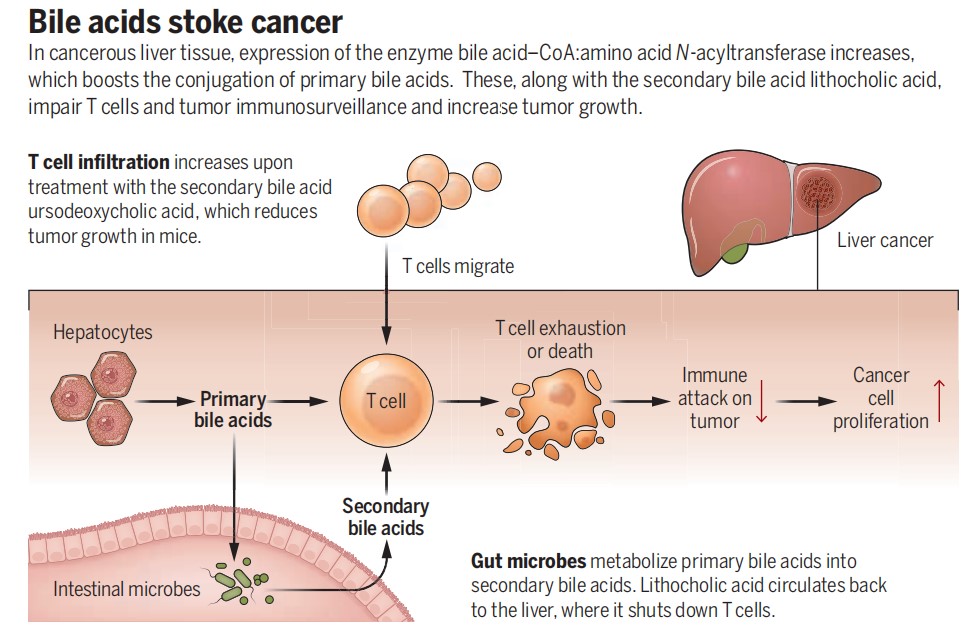

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05