构建医疗机构艾滋病防控体系 杜绝不良诊疗行为

随着我国对外交往的不断深入,入境人数持续增加,发现外籍入境人士艾滋病感染者的数量也在增加。而随着艾滋病扩大检查工作的深入开展,临床医疗机构接触艾滋病病毒感染者的机会逐渐增多,医务人员接触此类患者血液体液暴露风险亦随之增加。因此,在目前没有治愈艾滋病的药物和预防疫苗的情况下,对来诊艾滋病感染者的有效管理,对医务人员的宣传教育、暴露后技术指导是医院感染防控需要关注的重要问题。

扩大监测检测覆盖面 依法管理HIV抗体阳性患者

据《中华人民共和国艾滋病防治条例》《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》《职业暴露感染艾滋病病病毒处理程序规定》等相关文件制定相关管理制度,结合实际情况,参照最新出台的规范及指南,完善制度细节,经院领导审批通过后全院落实实施。

监测检测是发现艾滋病病毒感染者的有效手段。按照艾滋病自愿咨询和检测办法,重点科室如皮肤科、妇产科、泌尿外科主动开展艾滋病病毒、梅毒检测咨询。对高危人群进行宣传教育,为自愿接受艾滋病检测人员提供初筛检测。

艾滋病初筛阳性病例需经有资质的确诊实验室进行确认或排除。

确认试验未出结果前,医务人员不得将阳性结果告知受检者。经确诊阳性的病例,医务人员配合卫生行政部门将其感染或者发病的事实告知患者本人,并主动提供治疗及预防再传播的技术指导,同时在规定时间内进行传染病病例上报。

医务人员严格执行保密制度,不得向无关人员泄露HIV抗体阳性患者个人信息,保障患者合法权利。

规范诊疗操作和管理流程

医务人员在诊疗过程中应严格标准预防。包括手卫生、根据预期可能的暴露选用手套、隔离衣、口罩、护目镜或防护面屏,以及安全注射等。

医务人员获知患者初筛阳性结果后,在标准预防的基础上增加接触隔离措施;从事可能污染工作服的操作时应穿隔离衣;进行如气管切开等存在血液、体液等喷溅的诊疗操作时,应佩戴护目镜或防护面屏。感控专职人员督导医务人员严格按照规程执行诊疗操作,对不良诊疗行为如未使用个人防护用品、不执行手卫生等操作进行个人目标考评,督促医务人员熟练、规范掌握临床常见诊疗、护理操作,能做到遇事不惊、处事不乱。

医疗机构环境消毒、医疗废物处置、医疗标本运送均涉及艾滋病病毒传播,因此后勤工作是医疗机构防控艾滋病工作中不可忽视的一部分。

对艾滋病感染者诊疗过程中产生的污染医疗器械,遵循一次性物品一人一用一扔,复用器械集中回收、集中供应的原则,选择合适的物理或化学方法对复用器械进行消毒,保证消毒效果。

建立艾滋病职业暴露处理流程,医务人员发生艾滋病职业暴露后按照现场处理、报告、登记与指导、检测的流程处理,经指定医生对暴露源和暴露级别评估后决定是否进行药物阻断。感控科专职人员对当事人服药效果进行监测和处理,并在暴露后的1个月、2个月、3个月和6个月安排当事人进行HIV初筛检查,评估被感染的可能性。职业暴露后的检查及药品费用由医院承担。

加强医疗机构从业人员教育培训

培训是获取艾滋病防控知识、增强工作技能的有效途径,也是减少艾滋病职业暴露的重要措施。艾滋病防控知识培训包括标准预防、消毒隔离原则、职业安全防护及应急处理、个人防护用品使用、手卫生、医疗废物处置等相关知识。

医疗机构中各类岗位人员教育背景不一、知识结构不一,因此针对性对不同岗位人员设计不同深度及广度的培训课程,分层次、分阶段地开展多种形式的培训,是最大化实现培训效能的方式。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

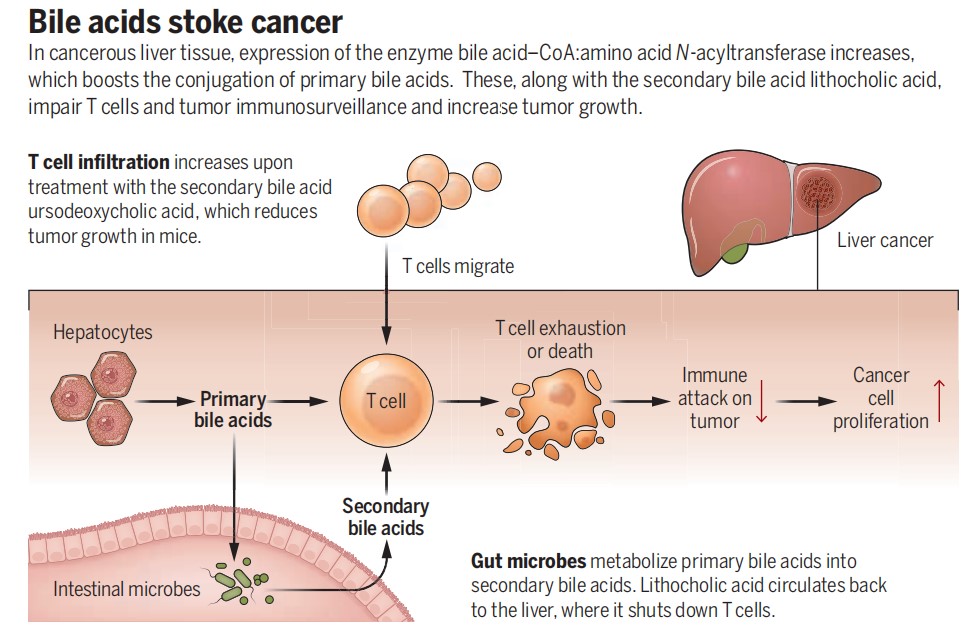

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

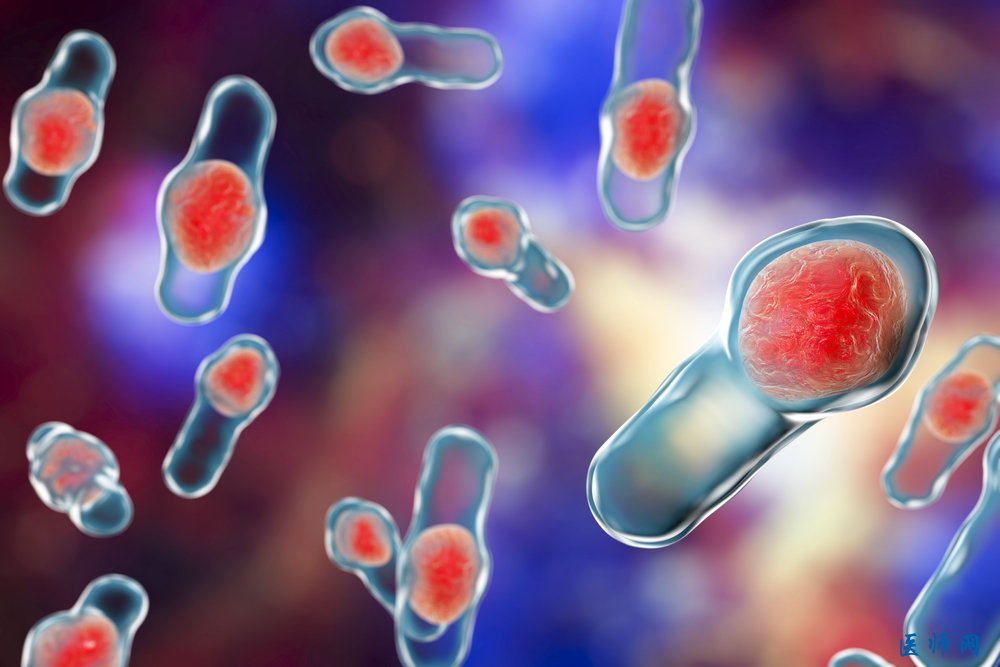

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05