从宏观到微观多角度剖析脾胃病

整体观念和辨证论治是中医学的两个基本特点,也是中医理论的精华。随着现代诊疗技术的发展,传统的“望闻问切”四诊已经发展出更加丰富的外延和内涵。微观辨证即指在中医基础理论的指导下,运用现代医学影像学检查、内镜检查、实验室检查、病理组织检查,甚至基因检查等先进技术,旨在从器官水平、细胞水平、亚细胞水平、分子水平、基因水平等较深层次上辨别“证”,即挖掘出中医“证”的物质基础,从而为临床诊断治疗提供一定客观依据的辨证方法。

消化内镜助力中医脾胃病辨证的规范化和标准化

▲上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

中国中西医结合学会消化内镜学专业委员会副主任委员 王晓素

《难经·六十一难》曰:“望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切而知之谓之巧”,指的是四诊的重要性。传统的辨证过程,是通过对四诊获取的信息进行分析,从而辨别证的方法,其重点是从整体把握人体的机能状态。微观辨证是宏观辨证的深化和补充,从人体的不同层次和水平去阐明证候的物质基础。

《难经·六十一难》曰:“望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切而知之谓之巧”,指的是四诊的重要性。传统的辨证过程,是通过对四诊获取的信息进行分析,从而辨别证的方法,其重点是从整体把握人体的机能状态。微观辨证是宏观辨证的深化和补充,从人体的不同层次和水平去阐明证候的物质基础。

《难经·六十一难》曰:“望而知之谓之神,闻而知之谓之圣,问而知之谓之工,切而知之谓之巧”,指的是四诊的重要性。传统的辨证过程,是通过对四诊获取的信息进行分析,从而辨别证的方法,其重点是从整体把握人体的机能状态。微观辨证是宏观辨证的深化和补充,从人体的不同层次和水平去阐明证候的物质基础。

微观辨证有助于促进循证医学的发展

与传统中医宏观辨证比较,微观辨证具有以下特点。

客观性:诊察人体内部组织结构、功能代谢等微观变化,运用中医学理论分析其病理变化,归纳辨别证候;关联性:微观辨证配合宏观辨证,从微观角度辨别、判断和确定中医证候;动态性:微观辨证的动态性与中医学对生命和疾病认识的恒动理念是一致的;开放性:微观辨证与循证医学结合,运用循证医学系统评价方法研究中医证候;普适性:无论是疾病诊疗还是预防,不仅适用于无证可辨、证候不显、证候复杂的情况,同样,也适用症状、体征完备,可以独立宏观辨证的疾病。

微观辨证逐步阐明证的病理生理基础,有助于临床的诊断和治疗,有助于中医辨证诊断的规范化和标准化,还有助于临床的客观评价促进循证医学的发展。

消化内镜扩大了“望诊”的范围

国医大师张镜人先生,利用消化内镜观察胃黏膜色泽形态和病理变化,扩大了“望诊”的范围,丰富了慢性萎缩性胃炎的辨证内容,他还协作研制“脉象仪”,借助电子计算机识别舌象,冀能延伸中医的四诊方法。

张镜人先生指出胃痛一症,历代医家多主于寒,寒凝气滞,不通则痛。但从临床观察,脉证分析,慢性胃炎应属热郁气滞或寒热夹杂之症,故立调肝理气、和胃清热之法。联系胃黏膜病变,腺体萎缩者,配合养营活血;肠腺化生者,配合祛瘀消痈,打破了慢性萎缩性胃炎胃黏膜腺体萎缩不可逆的观念。

镜下微观表现助力中医辨证

慢性胃炎 属中医“胃痞”“胃脘痛”范畴,内镜下从几方面观察,包括黏液像、黏膜像、动力像、增生像。一般来说,充血水肿,樱桃红、绛红——胃热炽盛证;黏膜呈暗红色,血管显现——瘀血阻络证;黏膜苍白为主(光滑),蠕动减慢——气虚证;黏膜苍白(粗糙)——气滞血瘀证;糜烂出血(鲜红色)——胃热炽盛证;黏膜苍白,暗红色、血痂——脾虚,气不摄血证;颗粒状、结节状增生——久病入络证。

反流性食管炎 中医病名“吐酸病”“食管瘅”。其临床病情程度分级与中医辨证分型有一定相关性,疾病初病多实证、热证,而久病必虚、久病必瘀。在NBI模式下,观察食管上皮微血管结构,其乳头内微血管结构 IPCL 分级与疾病程度成正相关。

疾病早期,食管黏膜病变为IPCL-Ⅱ型、IPCL-Ⅲ型,中医辨证以肝胃不和证、肝胃郁热证居多,病性属实、热。实则以气滞、气逆、湿、热多见。疾病中晚期,表现为IPCL-Ⅵ型,中医辨证以肝脾不调,痰凝气滞血瘀证多见。

消化性溃疡 中医病症属“胃脘痛”“嘈杂”。镜下表现:脾胃湿热——糜烂、出血、水肿;脾胃虚弱——苍白、糜烂、出血。

溃疡性结肠炎 中医属“泄泻”“痢疾”“肠澼”“滞下”。镜下表现为:黏膜糜烂、溃疡、炎性渗出、伴出血——湿热证;黏膜紫暗、血管纹理模糊、粗糙和结肠袋囊变浅、变钝或出现假息肉——血瘀肠络、脾胃气虚证。

当然,微观辨证只是中医宏观辨证的补充和深入,实际工作中必须坚持中医基础理论的指导,强调多指标合参,同步观察,并通过临床方药反复验证。微观辨证与宏观辨证有矛盾时,坚持局部服从整体、微观服从宏观。

碰撞与交融中形成新兴专业

▲中国中医科学院望京医院 中国中西医结合学会消化内镜学专业委员会主任委员 魏玮

功能性胃肠病、消化系统炎癌转化疾病等是常见病,也是难治病。中医对此具有独特优势,可预防复发,延缓进展,预防癌变,而消化内镜技术为疾病的诊疗起到了革命性的推动作用。

功能性胃肠病、消化系统炎癌转化疾病等是常见病,也是难治病。中医对此具有独特优势,可预防复发,延缓进展,预防癌变,而消化内镜技术为疾病的诊疗起到了革命性的推动作用。

诊治中,中医与消化内镜各有特色,如结肠息肉,其根治手段是内镜下治疗,但治疗后复发是现在医学的难点,而中医药调体质、调环境可以预防息肉再发。

中医与现代科学技术相互兼容、相互渗透,亚专业不断细化。中医脾胃病与消化内镜技术相互碰撞而产生了一门新兴专业——中西医结合消化内镜学,其发展要遵循“把握方向、掌握趋势、引领发展”的原则。

把握方向 明确临床难点、中医的特色与国际前沿内镜技术。“创新是引领发展的第一动力”,掌握理论、技术进步的方向,在中西医的交融中才能不断创新。

诊断的创新,探究中医丰富的四诊理论体系与疾病的发生、转归的联系,以提高检出率、丰富检查手段。

治疗的创新,先进的内镜技术可将中医药的治疗途径从体外带到体内,从宏观转变到微观。

掌握趋势 针对临床问题,吸取中医、西医的优势,认清国际前沿的发展方向,将中医特色与新技术有机结合。美国正在从国家战略高度重新认识西医的局限性,SPARC计划研究迷走神经刺激治疗疾病的系列,以期寻求类似于针灸或更好的疗效。

魏玮教授目前主持一项国际合作项目,对比中药、针刺与迷走神经对于难治病功能性消化不良的治疗作用与机制。只有掌握发展的趋势,才能有超前的研究思路与研究方法。

引领发展 这是学科的战略定位,形成正确的研究思路、科学的研究方法和完整的学科体系,才能引领推动医学发展进步,提高大众的整体健康水平。

作为中西医结合内镜专业工作者要坚持中医理论的传承,并用先进的内镜技术武装自己,坚持中西并重,同时也要注重亚专业之间的合作创新,通过优势互补与创新合作实现互惠共赢。

治脾胃可以安五脏

▲中国中医科学院望京医院 王泽民

北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心 古楠

现代医学的消化系统疾病,如萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、慢性肠炎等均属于中医脾胃病范畴,患者可有胃痛、痞满、反酸、泄泻、便秘等症状。暴饮暴食,起居无常,则可导致脾胃病的发生。

现代医学的消化系统疾病,如萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、慢性肠炎等均属于中医脾胃病范畴,患者可有胃痛、痞满、反酸、泄泻、便秘等症状。暴饮暴食,起居无常,则可导致脾胃病的发生。

近年来,胃癌的发病率有上升趋势,这亦与不良的生活方式有很大关系,如过食烧烤、生冷,情志郁闷,熬夜等。《脾胃论》曰:“百病皆由脾胃衰而生”“治脾胃可以安五脏”。人体的生、长、病、愈无不与脾胃的功能有着十分密切的联系,积极治疗脾胃病可以减少肿瘤疾病的发生。

王泽民教授常用和胃汤加减治疗脾胃病,和胃汤燥湿健脾、调和脾胃,酌情加入鲜中药如鲜蒲公英、鲜石斛,可有效治疗慢性萎缩性胃炎、幽门螺旋杆菌感染这些癌前病变,减少肿瘤疾病的发生。临床中有患者胃镜提示萎缩性胃炎,以和胃汤加减调理半年,再次胃镜检查提示完全治愈。对于肿瘤患者放化疗期间出现的脾胃不和症状,亦可采用和胃汤加减治疗。

脾胃病“三分治七分养”,药物治疗的同时,可配合日常保健方法进行保养,如推腹手法以开胃健脾,疏肝理气,同时还可练习六字诀、八段锦、太极拳以提高疗效。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

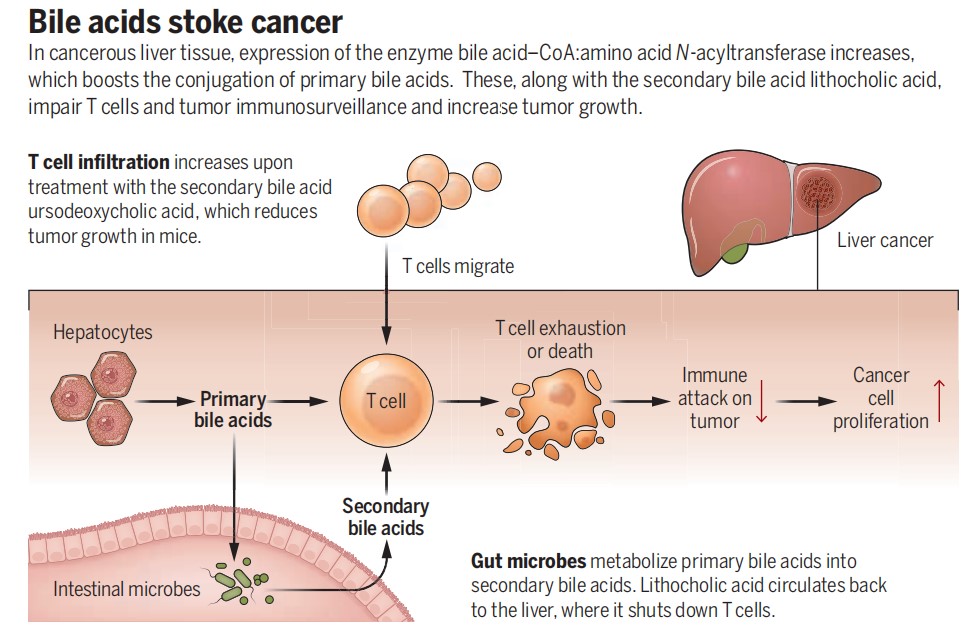

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

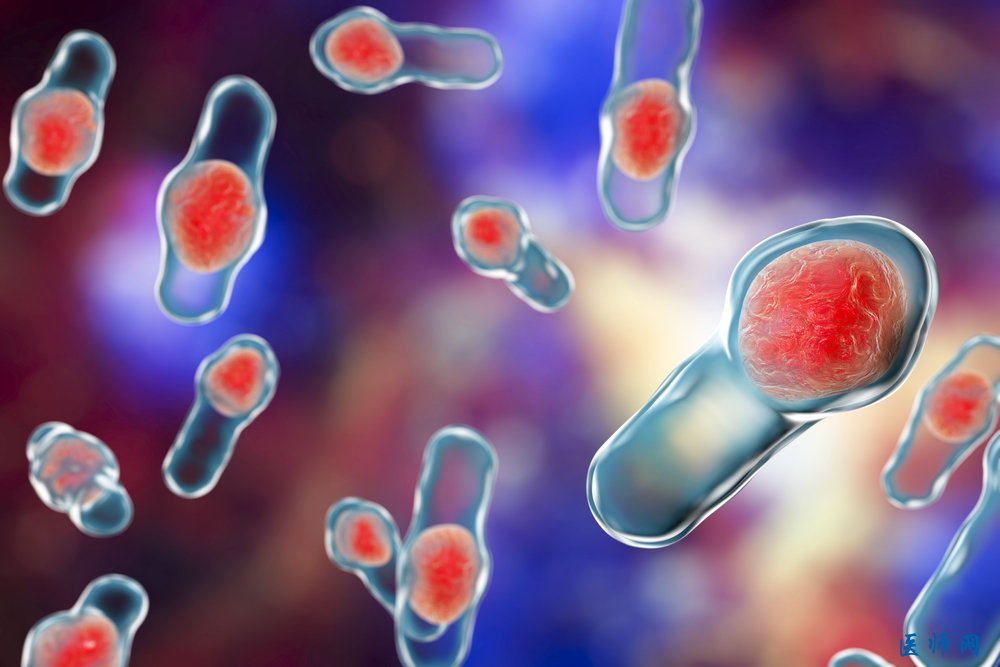

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05