BMJ:低危癌该去掉“癌”字吗?

可减少过度治疗VS影响患者的社会支持

过去无法准确地识别出可忽略不计的病变风险。如今,基因检测帮助患者了解复发的风险和时间,但是临床还没有借此改变对癌症的定义。现代的筛查项目直接导致超低危癌症发病率的增加。超低危前列腺癌(Gleason 3+3肿瘤,10年无转移生存率达98%)已相当普遍。

2013年《癌症研究》的一项研究显示(Cancer Res. 2013,15; 73:5163),随着前列腺特异性抗原筛查广泛应用,在22年内诊断为晚期癌症患者所占比例减少6倍多,但诊断为高Gleason分级癌症的患者比例在本质上并没有变化。

这提示低分级的前列腺癌不会随时间推移进展为高分级癌症,前列腺癌的侵袭性可能在其形成时就已经确定且不会随时间改变。

伦理上亟需重新定义超低危病变。这不仅使患者免受癌症诊断导致的不必要的身心创伤,还避免了因复发或治疗副作用导致的恐惧心理。降级治疗是适宜的,但是事实却证明实践十分困难。因为患者一旦被告知患有低危癌症,很难鼓励他们接受等待和观察策略。

患有低危乳腺导管内原位癌(DCIS)的女性,在无干预的情况下大多长寿且生活质量较高。现在却匆忙把患者送入手术室,使患者终生陷于焦虑。对此,我们应该提供患者主动监测的选择。

个性化医疗的进步取决于应用分子医学和人工智能识别具有重大癌症风险的人群,并将筛查和预防工作聚焦于效果最大化、伤害最小化。

重命名会导致研究者的研究内容和临床研究报告的内容发生变化。过度治疗无死亡风险的人群不会改善最高危人群的生活。完善癌症的命名是改善癌症患者的结局和生活质量最重要的步骤之一。

保 守 派

重命名有风险

癌症病程尚不明确

英国卡迪夫威尔士大学医院细胞病理学系组织病理学顾问Murali Varma

关键不在于是否重命名,而是从健康的大众到卫生专业人员都要接受癌症诊断的医学教育。

若将低危肿瘤去掉“癌症”的标签,需要了解肿瘤的自然病程,以此确认患者没有治疗不足。然而,活检仅能提供取检肿瘤的极小部分生物学信息,要确定未被采样的肿瘤组织不存在高危恶性成分,则需要完整切除。

临床上医生不可能确定任意低危肿瘤的自然病程,因为切除病变组织即改变了其自然进程,这种不确定性也可能导致更多过度诊断的情况发生。曾有学者鉴于Gleason评分3+3前列腺癌根治术后无一例发生转移,建议将其归为非癌症。然而,Gleason 6 分只能于术后才能确诊,因为30%以上活检诊断Gleason 6的癌症中存在较高级别成分。

癌症重命名还会影响既往接受过根治性治疗的患者,他们会认为自己在非癌症的情况下接受了不必要的过度治疗。

替代术语还可能会引起患者的混乱和焦虑。曾有建议将一些低危甲状腺癌重新归类到“不确定的恶性潜能肿瘤”中。但是,这样的命名会导致病理学家不能确定肿瘤是良性的还是致命的。

没有“癌症”标签的话会影响患者获得的社会支持,即使这对于低危肿瘤来说可能不那么重要。然而,如果长期随访的话,即使没有“癌症”标签,患者仍会承受严重的社会心理及经济负担,前列腺癌的主动监测就是例子。

当病理学家做出癌症诊断时,他们给出肿瘤的分类,而不需要表明特定肿瘤的结局,因为这还依赖于诸如肿瘤分级和阶段等其他因素。

新命名经常会导致混乱,所以替代的方法可以是重新校准癌症诊断的阈值。有一种误解认为,良性肿瘤和恶性肿瘤在生物学上有明显差异,而实际情况是从良性到良好预后再到预后不良是一个风险连续增加的过程。

区分良性和良好预后的最小风险阈值是模糊不清的,低阈值导致了过度诊断(过度治疗),高阈值则有诊断(治疗)不足的风险。

中国专家视点

低危癌重命名脚步从未放缓

▲解放军北部战区总医院全军肿瘤诊治中心 谢晓冬 丁震宇

“革新派”Laura认为,重命名令患者不必再恐惧低危癌,超低危癌症发病率的增加是现代筛查技术日新月异的直接结果;而“保守派”Murali的主张正相反,他认为与其专注于癌症语义不如加强患者宣教。

其实对于超低危肿瘤重新命名的脚步近年来一直没有放缓。早期的例子是WHO和国际泌尿病理学会联合决定重新命名膀胱乳头状瘤和Ⅰ级乳头状尿路上皮癌为低恶性潜能肿瘤。

2016年,轰动一时的“部分甲状腺癌已不是癌”的爆炸性新闻,国际专家团队根据发表在《美国医学协会期刊-肿瘤》的相关数据,将原有“滤泡型甲状腺乳头状癌”,重新命名为“带有乳头状细胞核特征的非扩散式滤泡型甲状腺肿瘤”,简称 NIFTP。

类似的情况还包括,很多专家呼吁对早期的乳腺、卵巢和宫颈病变进行重新命名,来降低对此类疾病的危险评级,以期保护此类病人免受这类其实不具威胁肿瘤的侵害。

众所周知,被诊断为癌症常常对当事人造成巨大的心理痛苦。很多患者惧怕死亡、疼痛、与治疗相关的不良反应,以及失去家庭及社会角色,很多情况下,这种痛苦足以诱发自杀观念。

因此,参照既往相关瘤种的癌前病变定义、基于TNM预后分期动态修订数据、依据临床实践各大诊疗指南更新,超低危前列腺癌重命名势在必行,这样既能控制患者持续的负面心理影响、减轻负担,又能降低过度诊疗带来的躯体伤害和医疗资源的浪费。

当然,任何医学理论体系的推陈出新可能要得益于几代人的不懈努力,此类超低危前列腺癌人群的精确筛选还需要科学严谨的质量控制规范,而且后续的主动监测和健康宣教必不可少!

▲《医师报》融媒体记者 蔡增蕊

近日,BMJ发文“我们应该重新命名低危癌症吗?”在肿瘤学术界引起了颇具争议性的讨论,提出某些以“癌”命名的超低危病变可能会导致患者过度诊疗等问题。因此,有专家建议将低危癌重命名;另外有专家认为重点不是重命名,而是加强患者、临床医师的癌症诊断医学教育;还有专家认为将低危癌重命名利大于弊、势在必行……(BMJ. 2019; 364:4699)

革 新 派

重命名有好处

可避免恐慌心理和过度治疗

美国加州大学旧金山分校乳腺照护中心主任Laura J Esserman

以“低危癌”命名会引起患者不必要的恐慌。应使用严格的定义来避免患者遭受不必要的侵入性检查和治疗,避免对患者的身心和经济造成不必要的伤害。

目前,临床通常将癌症描述为以异质性为特征的疾病。其异质性因转移潜能从超低危(逾20年进展概率<5%)至极高危(1~2年的进展概率>75%)而变。许多甲状腺癌、前列腺癌和乳腺癌均是超低危病变。

过去无法准确地识别出可忽略不计的病变风险。如今,基因检测帮助患者了解复发的风险和时间,但是临床还没有借此改变对癌症的定义。现代的筛查项目直接导致超低危癌症发病率的增加。超低危前列腺癌(Gleason 3+3肿瘤,10年无转移生存率达98%)已相当普遍。

2013年《癌症研究》的一项研究显示(Cancer Res. 2013,15; 73:5163),随着前列腺特异性抗原筛查广泛应用,在22年内诊断为晚期癌症患者所占比例减少6倍多,但诊断为高Gleason分级癌症的患者比例在本质上并没有变化。

这提示低分级的前列腺癌不会随时间推移进展为高分级癌症,前列腺癌的侵袭性可能在其形成时就已经确定且不会随时间改变。

伦理上亟需重新定义超低危病变。这不仅使患者免受癌症诊断导致的不必要的身心创伤,还避免了因复发或治疗副作用导致的恐惧心理。降级治疗是适宜的,但是事实却证明实践十分困难。因为患者一旦被告知患有低危癌症,很难鼓励他们接受等待和观察策略。

患有低危乳腺导管内原位癌(DCIS)的女性,在无干预的情况下大多长寿且生活质量较高。现在却匆忙把患者送入手术室,使患者终生陷于焦虑。对此,我们应该提供患者主动监测的选择。

个性化医疗的进步取决于应用分子医学和人工智能识别具有重大癌症风险的人群,并将筛查和预防工作聚焦于效果最大化、伤害最小化。

重命名会导致研究者的研究内容和临床研究报告的内容发生变化。过度治疗无死亡风险的人群不会改善最高危人群的生活。完善癌症的命名是改善癌症患者的结局和生活质量最重要的步骤之一。

保 守 派

重命名有风险

癌症病程尚不明确

英国卡迪夫威尔士大学医院细胞病理学系组织病理学顾问Murali Varma

关键不在于是否重命名,而是从健康的大众到卫生专业人员都要接受癌症诊断的医学教育。

若将低危肿瘤去掉“癌症”的标签,需要了解肿瘤的自然病程,以此确认患者没有治疗不足。然而,活检仅能提供取检肿瘤的极小部分生物学信息,要确定未被采样的肿瘤组织不存在高危恶性成分,则需要完整切除。

临床上医生不可能确定任意低危肿瘤的自然病程,因为切除病变组织即改变了其自然进程,这种不确定性也可能导致更多过度诊断的情况发生。曾有学者鉴于Gleason评分3+3前列腺癌根治术后无一例发生转移,建议将其归为非癌症。然而,Gleason 6 分只能于术后才能确诊,因为30%以上活检诊断Gleason 6的癌症中存在较高级别成分。

癌症重命名还会影响既往接受过根治性治疗的患者,他们会认为自己在非癌症的情况下接受了不必要的过度治疗。

替代术语还可能会引起患者的混乱和焦虑。曾有建议将一些低危甲状腺癌重新归类到“不确定的恶性潜能肿瘤”中。但是,这样的命名会导致病理学家不能确定肿瘤是良性的还是致命的。

没有“癌症”标签的话会影响患者获得的社会支持,即使这对于低危肿瘤来说可能不那么重要。然而,如果长期随访的话,即使没有“癌症”标签,患者仍会承受严重的社会心理及经济负担,前列腺癌的主动监测就是例子。

当病理学家做出癌症诊断时,他们给出肿瘤的分类,而不需要表明特定肿瘤的结局,因为这还依赖于诸如肿瘤分级和阶段等其他因素。

新命名经常会导致混乱,所以替代的方法可以是重新校准癌症诊断的阈值。有一种误解认为,良性肿瘤和恶性肿瘤在生物学上有明显差异,而实际情况是从良性到良好预后再到预后不良是一个风险连续增加的过程。

区分良性和良好预后的最小风险阈值是模糊不清的,低阈值导致了过度诊断(过度治疗),高阈值则有诊断(治疗)不足的风险。

中国专家视点

低危癌重命名脚步从未放缓

▲解放军北部战区总医院全军肿瘤诊治中心 谢晓冬 丁震宇

“革新派”Laura认为,重命名令患者不必再恐惧低危癌,超低危癌症发病率的增加是现代筛查技术日新月异的直接结果;而“保守派”Murali的主张正相反,他认为与其专注于癌症语义不如加强患者宣教。

其实对于超低危肿瘤重新命名的脚步近年来一直没有放缓。早期的例子是WHO和国际泌尿病理学会联合决定重新命名膀胱乳头状瘤和Ⅰ级乳头状尿路上皮癌为低恶性潜能肿瘤。

2016年,轰动一时的“部分甲状腺癌已不是癌”的爆炸性新闻,国际专家团队根据发表在《美国医学协会期刊-肿瘤》的相关数据,将原有“滤泡型甲状腺乳头状癌”,重新命名为“带有乳头状细胞核特征的非扩散式滤泡型甲状腺肿瘤”,简称 NIFTP。

类似的情况还包括,很多专家呼吁对早期的乳腺、卵巢和宫颈病变进行重新命名,来降低对此类疾病的危险评级,以期保护此类病人免受这类其实不具威胁肿瘤的侵害。

众所周知,被诊断为癌症常常对当事人造成巨大的心理痛苦。很多患者惧怕死亡、疼痛、与治疗相关的不良反应,以及失去家庭及社会角色,很多情况下,这种痛苦足以诱发自杀观念。

因此,参照既往相关瘤种的癌前病变定义、基于TNM预后分期动态修订数据、依据临床实践各大诊疗指南更新,超低危前列腺癌重命名势在必行,这样既能控制患者持续的负面心理影响、减轻负担,又能降低过度诊疗带来的躯体伤害和医疗资源的浪费。

当然,任何医学理论体系的推陈出新可能要得益于几代人的不懈努力,此类超低危前列腺癌人群的精确筛选还需要科学严谨的质量控制规范,而且后续的主动监测和健康宣教必不可少!

发表评论

最新评论

-

new教师节特辑 | 北京医院刘明主任寄语:“敬畏生命、敬畏专业、敬畏未知”

2025-09-10 -

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

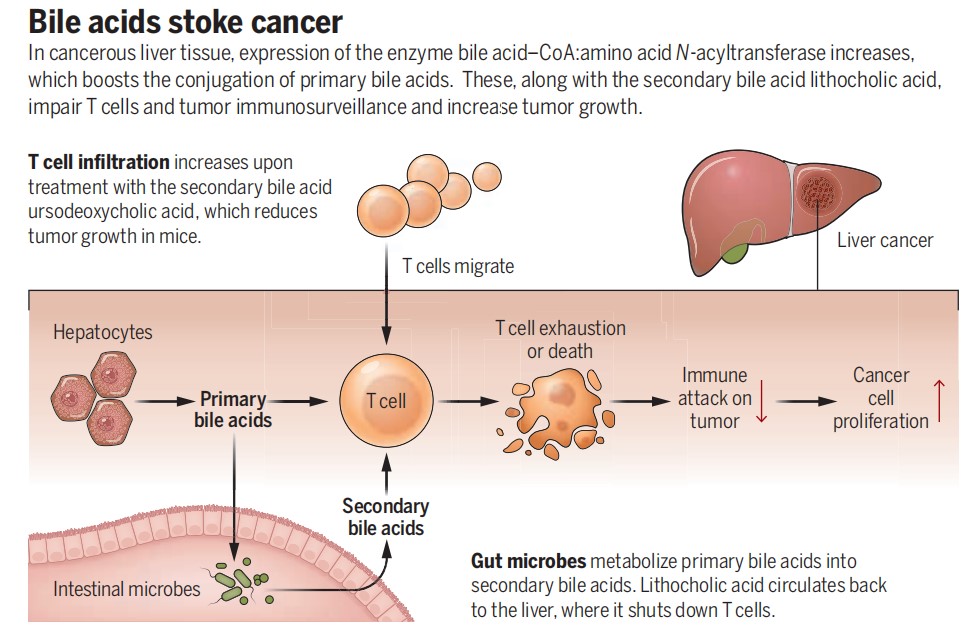

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05