颅咽管瘤的内镜经鼻手术治疗

颅咽管瘤的内镜经鼻手术治疗

首都医科大学附属北京天坛医院神经外科 桂松柏

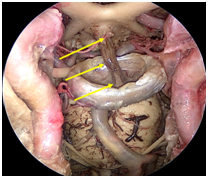

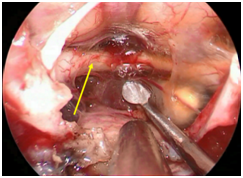

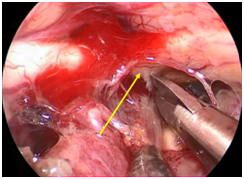

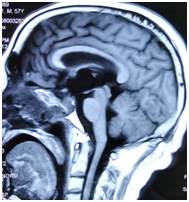

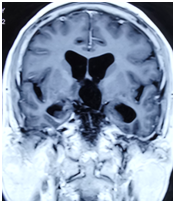

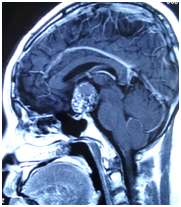

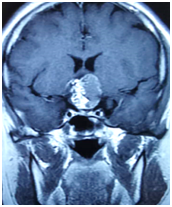

颅咽管瘤位于颅底中央的核心区域,可以起源于从垂体到下丘脑轴线的任何位置,周围有许多重要结构:视神经、下丘脑、垂体、颈内动脉及各大分支、椎-基底动脉、脑干以及三脑室内部结构等(图1)。所有这些结构都可能和肿瘤紧密粘连。另外,因为颅咽管瘤起源于垂体-下丘脑之间的垂体柄,手术可能引起内分泌激素功能障碍、尿崩和电解质紊乱等并发症。这些特点决定了该疾病的手术难度和风险必然较大。

颅咽管瘤是良性肿瘤,对放化疗均不敏感,手术治疗是唯一可靠的治愈手段。目前,颅咽管瘤手术的死亡率和致残率依然很高,尤其是肿瘤全切后,死亡率和致残率更高。因此,世界卫生组织称之为“颅内因为解剖因素而很难治愈的呈恶性结果的良性肿瘤”。

A

A B

B  C

C  D

D

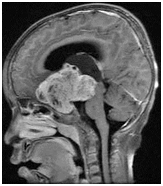

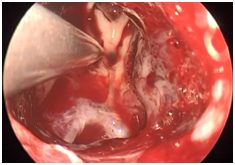

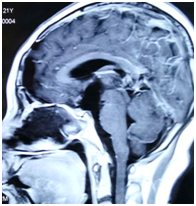

图1:A:箭头指向为颅咽管瘤的起源部位(垂体柄)。B:显示颅咽管瘤周围的重要神经和血管。C,D:磁共振影像显示颅咽管瘤位于颅底核心区域。

A:大脑前动脉;O:视神经;C: 颈内动脉P:垂体。

颅咽管瘤手术的最终目的是:全切肿瘤的同时,让患者重新回到工作和学习岗位。原发颅咽管瘤的首次手术能否全切非常重要,直接关系到患者的生存时间和生存质量。该肿瘤的传统手术方法是幕上开颅显微镜手术切除,手术需要开颅,牵拉脑组织,创伤相对较大。近10余年来,随着神经内镜手术技术和设备的不断进步,随着手术经验的积累,越来越多的颅咽管瘤可以选择内镜经鼻微创手术切除并获得良好的手术效果。

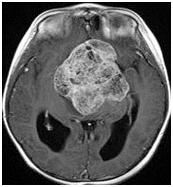

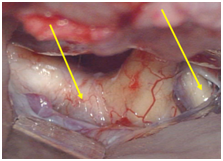

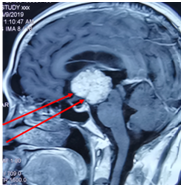

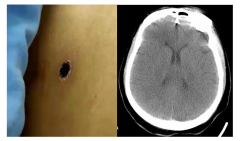

神经内镜经鼻微创手术切除颅咽管瘤和幕上开颅显微镜手术比较具有以下优点(图2-5):(1)手术视角广,从下方可显示显微镜所无法看到的盲区,例如鞍内和视交叉下方等部位,从而可以在直视下进行手术操作和锐性分离,避免盲目牵拉,避免肿瘤残留,减少手术损伤;(2)神经内镜可以无限近距离观察病变,为深部术野提供更好的观察质量,分辨清晰度远优于显微镜,更有利于细小血管的保护;(3)从鼻腔通道完成颅内深部颅咽管瘤的手术切除,不需要开颅和牵拉脑组织,对于重要神经血管牵拉轻微,手术创伤小。

随着内镜技术不断进步,其适应症会越来越广,是未来发展的趋势。

A

A B

B

C

C D

D

图2:A:显微镜下切除颅咽管瘤手术中图像,箭头指示为视神经和颈内动脉,肿瘤位于这些重要血管和神经后方。抬起额叶后,因为上述结构的遮挡,无法见到肿瘤;B:松解大脑前动脉蛛网膜后,将其牵拉上抬,切开终板,才显露肿瘤。手术切除过程中,因为无法看到视神经下方,也无法看到肿瘤和下丘脑之间的界面,所以肿瘤和视神经之间的粘连、肿瘤和下丘脑之间的粘连,需要依靠牵拉进行分离,会加大手术损伤;而且即使肿瘤有残留,也无法看到,容易残留肿瘤。C:图示为经鼻内镜的视野角度,箭头指示为视神经。没有上述显微镜手术的盲区,可以清楚看到视神经下方和肿瘤之间的界面,所以可以在直视下使用锐性分离方法分离肿瘤和视神经之间的粘连,避免视神经损伤。D:显示内镜可以深入术野,近距离进行手术操作,各种细微解剖结构可以清晰显示;图示在使用剪刀锐性分离肿瘤和视神经腹侧之间的粘连。箭头指示为视神经。

A

A B

B C

C  D

D  E

E

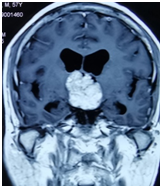

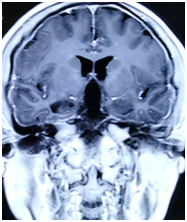

图3 A,B:巨大实质性颅咽管瘤手术前磁共振影像。C:术中经鼻腔切除肿瘤后,可见双侧室间孔、三脑室壁以及中脑导水管上口。D, E:手术后磁共振影像提示肿瘤全切。

A

A B

B  C

C D

D E

E

图4 A,B:复发实质性颅咽管瘤手术前磁共振影像。C:术中经鼻腔切除肿瘤后,可见基底动脉顶端和三脑室壁。D,E:经鼻腔通道切除肿瘤手术后磁共振影像提示肿瘤全切。

A

A B

B C

C D

D E

E

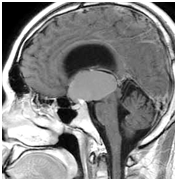

图5 A,B:手术前磁共振影像提示巨大囊性颅咽管瘤,完全占据三脑室区域。C:术中经鼻腔切除肿瘤后,可见左侧室间孔、三脑室壁、脉络丛以及中脑导水管上口。D, E:手术后磁共振影像提示肿瘤全切。

结直肠癌筛查进展

南方医科大学南方医院消化科 刘思德

结直肠癌的流行病学

全球结直肠癌的年新病例接近120万,年死亡达63万,分别比2000年增加27%和28%,平均年增3.9%和4%。我国结直肠癌的发病率和死亡率分别位于恶性肿瘤的第3和第4位,每年发病递增速度为世界平均数的两倍。国人的发病年龄多在40-60岁,中位发病年龄比欧美约提前10年,高峰在50岁左右,但30岁以下的结直肠癌患者也比欧美多见。约85%的患者就诊时已属中晚期,另外有超过25%的患者在第1次手术后仍将复发或转移。发生转移的患者能存活5年以上的不足5%。

筛查是降低结直肠癌危害的最有效手段

无论是临床研究还是各国进行的针对结直肠癌筛查的实践均表明:结直肠癌的筛查是降低结直肠癌死亡率最有效的手段,卫生经济学研究也表明,结直肠癌筛查肯定是净获益的。筛查的最佳手段是结肠镜检查,结肠镜检查率每增加 1%,大肠癌死亡风险降低 3%。2017美国癌症报告显示,美国结直肠癌发病率下降了40%,死亡率下降51%。90年代,美国男性结直肠癌发病率为1‰,女性为0.6‰;而最新的数据显示,男性降低到0.6‰,女性降低到0.27‰。同时,美国结直肠癌死亡率下降了51%。2011年美国国家癌症中心(NCI)的专家经过数学模型研究认为:开展大肠癌筛查在全美大肠癌死亡率和发病率下降中的贡献均达50%以上;人群生活习惯的改善对大肠癌死亡率和发病率下降也有较大的贡献;而治疗手段进展对大肠癌的死亡率下降仅有11%的贡献。

结直肠癌筛查指南的更新

历时8年,2016年6月美国预防服务工作组(USPSTF)对结直肠癌筛查指南进行了更新,推荐 7种不同的筛查手段(2008年仅3种)。分别为以愈创木脂为试剂的粪便隐血实验 (gFOBT)、粪便隐血免疫化学检测 (FIT)、粪便隐血免疫化学-DNA 检测(FIT-DNA)、结肠镜检查、CT结肠成像、乙状结肠镜检查和乙状结肠镜检查联合FIT。USPSTF 关注的重点已从筛查特异性转移到筛查的重要性及普及方面。

专家组认为:除结肠镜外,没有证据显示任何一种新的筛查技术能比其他筛查技术提供更大的净效益。专家组同时认为:结直肠癌筛查在美国基本上是一项未充分利用的预防保健策略,因此,最佳的筛查检查是一种检查可以始终坚持并完成。USPSTF总结认为,最大限度地提高符合接受筛查人群的整体比例会带来结直肠癌死亡率的最大程度下降。

NCCN的结直肠癌筛查指南于2018年3月进行了更新,确定结肠镜是最完整的检查手段,可以检查全部大肠、并切除发现的息肉,其它检查有阳性发现后需要经结肠镜进一步确认,结肠镜还是评估其它检查手段有效性的金标准。RCTs 显示结肠镜和息肉切除对结直肠癌影响巨大,能显著降低结直肠癌的死亡率和发生率。

NCCN 委员会根据美国结直肠癌多学会工作组(USMSTF)推荐,对结肠镜检查的肠道准备也进行了规定,规定内容包括肠道清洁应分次进行,因其优于传统方法且只需在镜检前使用,第二次肠道清洁的时间是结肠镜检查前的 4-6 个小时,且应在镜检前 2 小时结束。委员会认为分次肠道清洁方案对在下午进行检查的患者特别适合。为了明确肠道准备是否充分,应先对直肠乙状结肠进行初步评估,如果准备不充分足以干扰发现 5 mm 以上的息肉,那么应当重新安排检查时间。此外可考虑进一步肠道清洁以利于结肠镜检查进行。对于肠道准备不充分,即便结肠镜最终到达盲肠,仍认为镜检不完整,需在 1 年内重复检查,推荐肠道准备不充分的患者应进行更具侵袭性的肠道准备;在肠道准备不充分的时候仍发现了进展期新生物,则应不足 1 年的间隔内重复检查。

美国结直肠癌多学会工作组(USMSTF)专家认为:结直肠癌的筛查肯定是获益的,而在美国,结直肠癌的筛查没有得到普及。专家组认为:美国的结直肠癌筛查工作一团混乱。一半应当被筛选出来的成年人成为“漏网之鱼”,然而另一半却接受了太过频繁和不适当的筛查或者不充足的检查和随访。想要改善这种现状却常遭遇如下困难:不合时宜的财政动机、较差的可及性、闭塞的信息(对于患者和决策者均如此)、机构构成欠缺以及研究团体更倾心于开发新筛查手段而不是改善已有方法。

广州市大肠癌筛查情况

广州市自2015年开始大肠癌筛查,以3年为一周期,在全市50-74岁常住人口(包括本市户籍及本市住满6个月及以上的非本市户籍)中开展大肠癌筛查,目标人群约208万人。 2015-2016两年间,共233196人参与了筛查,初筛阳性40280人,初筛阳性率为17.27%。其中,233196人参与问卷筛查,问卷阳性率为10.49%;213517人完成第一次FOBT,第一次FOBT阳性率6.32%;196779人完成第二次FOBT,第二次FOBT阳性率为5.27%。初筛阳性者中有9341人接受了肠镜检查,肠镜顺应性为23.19%。经肠镜发现肠道疾病患者4867名,其中炎症、炎性息肉及其他患者2763人,非进展性腺瘤患者1193人、进展期腺瘤患者653人、伴中/重度异型增生的其他病变患者46人,恶性肿瘤患者212人(早期患者106名,中晚期患者106名)。另外,镜检人群恶性肿瘤检出率为2.27%;大肠癌相关病变早诊人数805人,早诊率为88.36%。 和国内天津的大肠癌筛查数据相比,广州市初筛阳性率、早诊率、镜检人群恶性肿瘤检出率、恶性肿瘤早期比例均高于天津,但广州市初筛参与人数、肠镜检查人数和肠镜检查顺应性低于天津。 2017年广州将继续筛查50-74岁常住人口,重点筛查50-64岁常住人口。

大数据时代下的内镜微创保胆技术

北京大学首钢医院普外科 刘京山

近20年来,内镜微创保胆技术的兴起,极大地促进了有关胆囊结石的基础及临床研究。虽然投入大量的研究资源,从目前的现状看,短时间内恐不会有突破性进展。进入21世纪来,大数据及人工智能越来越受到各方面的重视。一个成功的例子就是2009年人类成功地利用大数据提前预测了流感的大流行。从此以后大数据越来越多地应用在人们生活的各个领域。一些国家把大数据定位在具有战略意义的“未来的能源”。医疗领域每时每刻都在产生大量的数据,大数据的应用正方兴未艾,尤其是内镜微创保胆技术在大数据应用方面有着广阔的前景。

但是目前各个医疗机构的保胆数据远不能适应大数据时代的要求,一是各家医院的数据量太少,远不能形成海量大数据;二是各医院都是碎片化的数据孤岛,无法数据共享;三是没有把这些数据进行计算处理,无法转化为人工智能。

我们设想,如果把全国的相关保胆技术的全部数据都集中在一个数据平台上,其数据包括医疗机构,也包括了患者、医保及国家卫生健康管理部门,经过数年的长期累积,就会产生海量的数据即所谓的大数据。我们就可能对这些数据进行云计算分析,如果这些数据都强烈的指向某一点,比如胆囊结石的的病因,那么这一点就有可能提示与胆囊结石的病因相关。

以此类推,我们就会得出许多的数据,将有可能对我们的基础及临床研究有所提示。比如治疗适应症的选择,如果我们把一个要做保胆手术的病人的术前资料输入到数据库内与大数据进行比对,若强烈提示手术后复发的几率很高,那么这个手术可能就不能采用这种类型的手术方式。

如果我们在治疗后,将病人的术前、术中资料输入到数据库内与大数据比对后,数据库会提示你有几种手术后处理措施,效果各是如何,那么医生就会选择一种最佳的治疗方案。

再有就是保胆大数据在云计算基础上发展到人工智能胆道镜,将胆道镜下的胆囊内镜图实时传输到数据库内,经过比对,即时就可得出胆道镜下的诊断,这是远比作为个体的单人医生的判断要准确得多。请设想,一个保胆医生的经验再丰富怎能与海量数据形成的人工智能精确相比。

我们设想保胆大数据平台的建立一定要与医院的HIS系统PACS系统LIS系统相关联,做到数据的自动调取,再与人工智能相结合,包括人脸识别技术、胆囊识别技术,这样一来,全国的乃至全球的医院保胆数据连成一个系统,经过长期的积累,必将形成海量的大数据,将为这一技术提供广阔的应用空间。

目前,中国内镜医师分会保胆专业委员会率先在国内建立了保胆数据平台。国内大部分医院已经录入保胆数据。下一步我们将开发病人端的手机APP。我们设想经过几年、十几年乃至更久的时间一定会形成庞大的数据库,将会对胆囊疾病的基础及临床研究产生巨大的推动力,为人类的健康服务。

人工智能,一定会帮助人类更加深刻的认识疾病的自然规律。

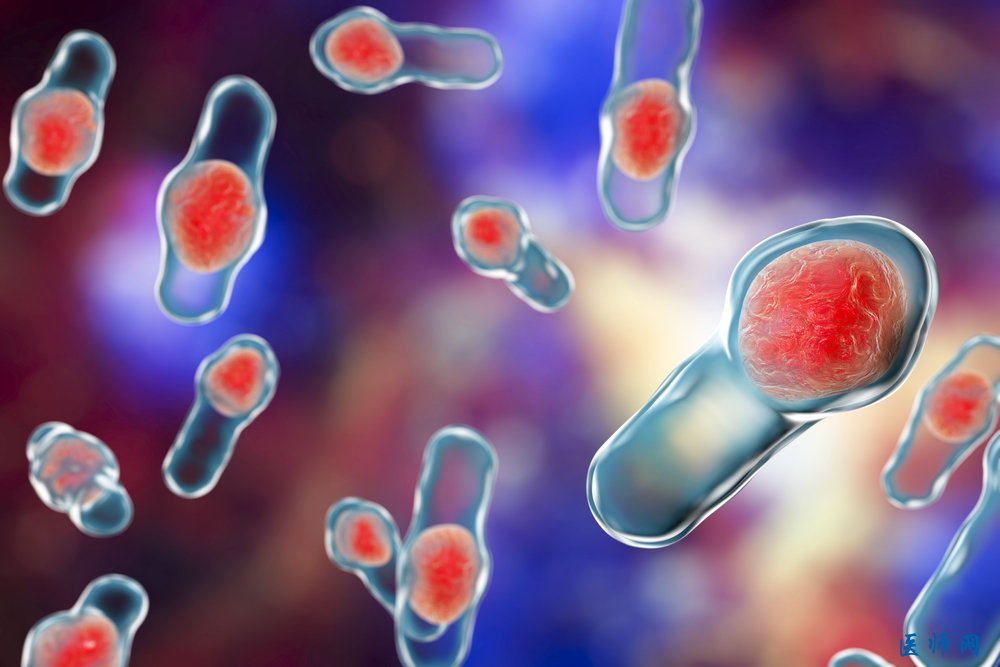

体检人群幽门螺杆菌的筛查与干预策略

中国健康促进基金会健康管理研究所 陈刚

幽门螺杆菌感染与胃癌

胃癌是起源于胃黏膜上皮的恶性肿瘤,是危害我国人民健康的重大疾病之一。我国成人幽门螺杆菌(Helicobacter pylori,Hp)感染率高达40%-60%,属于胃癌高发国家,胃癌发病率和死亡率在恶性肿瘤中均高居第二位。癌症的早期发现、早期诊断及早期治疗是降低死亡率及提高生存率的主要策略,但目前我国早期胃癌的诊治率低于10%,远远低于日本(70%)和韩国(50%)。因此,在胃癌高危人群中进行筛查和内镜早诊早治,是改变我国胃癌诊治严峻形势的高效可行途径。

目前,普遍认为肠型胃癌的发生是Hp感染、遗传因素和环境因素共同作用的结果,Hp感染是最重要可控的危险因素。根除Hp,尤其在胃黏膜萎缩和(或)肠化生发生前,可降低胃癌发生风险。北京大学肿瘤医院的一项研究证实根除 Hp 可以有效预防胃癌,使胃癌发病率降低 39%。

体检人群幽门螺杆菌的筛查策略

体检人群中,主要通过非侵入性的方法尿素呼气试验、粪便抗原试验和血清学方法进行Hp筛查,尿素呼气试验体检机构应用最广泛的也是国内外共识公认的最好的非侵入性Hp检测方法,粪便抗原试验可作为备选。Hp血清学抗体检测,由于抗体产生及消失的滞后性,不能用于Hp现症感染诊断。

影响Hp感染诊断准确性的因素很多,除了需要规范方法选择、检测时机和操作技术等因素外,试剂质量、临界值设定、检测设备的质量控制也是影响检测准确性的重要因素。另外,大量的文献证明,合并柠檬酸酸化的13C尿素呼气试验可以降低尿素呼气试验的假阴性和假阳性,提高检测准确性。14C尿素呼气试验由于其放射性,不能用于孕妇和儿童,且对操作人员有放射污染。因此,含有酸化配方的碳13尿素呼气试验也成为《中华健康管理学杂志》健康管理适宜技术巡礼中推荐的诊断胃癌致病因素幽门螺杆菌的适宜技术。

中国健康促进基金会组织开展了由中华医学会健康管理学分会学术支持和北京华亘安邦科技有限公司技术支持的《全国幽门螺杆菌感染筛查多中心应用研究》,该课题对受检者用13C-UBT进行Hp筛查,填写流调问卷对Hp危险因素进行调查及分析,对Hp阳性且要求治疗的患者进行后期干预治疗并随访。Hp流调EDC系统部分数据结果显示,11379名Hp体检者中,Hp现症感染率为39.1%,其中福建地区Hp感染率最高,为51%,北京地区最低,为31.5%。另外,该部分数据还显示,Hp感染阳性率随着年龄的增长,先增后减,40-49岁年龄组最高,19-29岁人群Hp感染率最低,差异显著,而不同性别人群Hp感染率无明显差异。

幽门螺杆菌的干预策略

目前幽门螺旋杆菌的干预治疗按照新发布的相关专家共识标准,但幽门螺杆菌感染及相关疾病诊治仍面临很多问题,随着大家对幽门螺杆菌的了解加深,幽门螺杆菌的危害也被“无限”夸大,导致“恐幽”等心理问题。在各种共识和指南的影响下,针对Hp的清除并不慎重和严谨,存在抗菌治疗的扩大化,耐药菌株增加和清除成功率下降,更严重的是抗生素治疗导致机体微生态破环等严重副作用。从医学哲学思维考虑,Hp在将近50%的人体胃中都存在,是否存在即合理呢?幽门螺杆菌是否需要全部根除呢?

虽然Hp会导致很多相关疾病,还是胃癌的Ⅰ类致癌原,但不同亚型的幽门螺杆菌生物学性状、毒力是不均一的,毒力评价对于医生评估感染者预后和制定更加精准的治疗方案具有重大意义,在确认感染了Hp后,可进一步通过细胞毒素相关蛋白A(CagA)和空泡毒素(VacA)来确认感染者感染的是否是毒力型幽门螺杆菌,从而确定治疗方案,若感染无毒力Hp且无Hp根除指征,则不需要除菌治疗,定期复查即可。若Hp感染者符合共识推荐的根除指征,则建议用铋剂四联根除治疗,对于部分难治性的Hp感染人群,则建议进行中西医整合个体化评估与干预治疗。

幽门螺杆菌是胃癌的Ⅰ类致癌原,筛查并根除Hp可有效降低胃癌风险,准确检测 Hp是规范化治疗Hp感染的前提。在体检人群Hp筛查中,应用最广泛且最受共识推荐的方法是碳13尿素呼气试验,合适的13C尿素剂型剂量、酸化配方、严格的仪器质控可共同保证碳13尿素呼气试验的检测准确性。对于Hp感染者而言,Hp感染不会自行消除,因此,符合根除指征的人群应采取规范的方法诊断并干预治疗Hp,降低胃癌发生风险。

DDW 2019 肠道微生态研究精粹

天津医科大学总医院 唐强 王邦茂

一年一度的国际消化领域的盛会美国消化系统疾病周(DDW)于2019年5月18~21日在美国圣地亚哥举办。肠道微生态研究依然是目前的研究热点,其中肠道微生态专题17篇,演讲172篇;肠易激综合征相关专题2篇,演讲12篇;肠道肿瘤相关专题4篇,演讲16篇;便秘相关演讲3篇;自身免疫性肝病相关演讲1篇。本文将为大家带来最新的肠道微生态相关研究报道。

肠道微生态相关的基础研究

上皮TLR4的失调影响菌群增加肿瘤易感性 发育不良是炎症性肠病(IBD)的一个标志,并与肿瘤进展有关。在IBD发育不良和大肠腺瘤中肠上皮细胞toll样受体4(TLR4)过度表达。迈阿密大学医学院的Juan Francisco Burgueno团队的研究分别将健康人和IBD患者粪菌以及Villin-TLR4和C57小鼠的结肠粘膜相关微生物群(MAM)移植给无菌鼠,结果显示IBD患者粪菌可显著增加NADPH氧化酶Duox2的表达;与无菌鼠相比接受了MAM移植的小鼠H2O2产生增加,且接受Villin-TLR4小鼠MAM移植的小鼠H2O2生成量最高;在DSS诱导的结肠炎模型中,接受vTRL4-MAM移植小鼠比接受C57-MAM移植小鼠有更多更大的肿瘤。这些结果表明TLR4的持续激活可能选择促进氧化表型的微生物群,增加肿瘤发生的易感性。

无菌小鼠更易受氧化性萎缩诱导的解痉多肽表达化生(SPEM)的影响 解痉多肽表达化生(SPEM)已被公认为胃癌的肿瘤前体。韩国首尔延世大学医学院的Buhyun Lee团队的一项研究分别利用DMP-777和高剂量他莫昔芬(HDT)诱导SPF小鼠和GF小鼠的急性氧化性萎缩。正常条件下SPF和GF小鼠胃上皮组织学无明显差异。但DMP777或HDT处理的GF小鼠与SPF小鼠相比,其SPEM发展更为严重。停止DMP-777或HDT后,GF小鼠能从SPEM中快速恢复。在处理阶段,GF小鼠的MAPK信号通路基因表达明显高于SPF小鼠。然而,在恢复阶段,GF小鼠的MAPK信号通路基因表达低于SPF小鼠。MAPK抑制剂可阻断MAPK信号通路,诱导化生停止和正常胃谱系的恢复。因此肠道微生物群的MAPK信号通路波动可能通过某种机制控制了SPEM发生过程中的组织稳态。

肠道微生态与功能性胃肠病

肠易激综合征患者和健康对照组结肠粘膜微生物群与饮食摄入量相关 饮食可以影响肠道微生物群,但关于其对IBS患者的肠道粘膜微生物群影响的数据是有限的。加州大学洛杉矶分校大卫格芬医学院 Charlene Choo团队的一项研究通过分析IBS患者与正常人的结肠粘膜微生物群和他们的饮食习惯之间的关系得出:虽然IBS患者和正常人的结肠粘膜微生物群相似,但是,饮食摄入与结肠粘膜微生物类型显著相关。更接近西方饮食的食用细粮和红肉的个体的肠道微生物特征明显不同于食用全谷类食物的个体的肠道微生物特征。

母乳低聚糖对IBS患者粪便微生物群的影响 肠道微生物群是肠易激综合征发病机制中日益被认识的一个因素。母乳低聚糖(HMO)是特殊的膳食调节剂,可以调节肠道微生物群。瑞典哥德堡大学微生物学与免疫学系Cristina Iribarren团队的一项研究利用HMO对IBS患者进行干预发现其可特异性增加粪便中双歧杆菌,有望成为IBS患者微生物群的潜在特异性饮食调节剂。

肠道微生态与肠道肿瘤

西式饮食和精细饮食模式中人结肠的转录组特点 饮食方式或可以改变结直肠癌的发病风险。来自美国纽约洛克菲勒大学布雷斯勒实验室的 Peter R. Holt 教授团队通过对受试进行不同的饮食干预并分析其直肠乙状结肠粘膜活检样本的基因组水平基因表达的变化发现,西式饮食组结肠粘膜中1883种基因上调,773种基因下调;精细饮食组结肠粘膜中1139种基因上调,1885种基因下调。西式饮食主要诱导代谢通路中主要基因,包括柠檬酸和呼吸链电子传递以及糖脂代谢;下调胶原蛋白、细胞外基质以及干扰素信号通路的基因。精细饮食上调固有免疫、炎症进程及其他有关溶酶体功能、HIF1α、TP53或ATF2 信号通路的基因,并可下调细胞周期、类固醇或胆固醇合成的基因。

结直肠癌患者的肠道菌群促进Apcmin/+小鼠肠道腺瘤进展的研究 结直肠癌(CRC)是最常见的恶性肿瘤之一,其发生与肠道菌群密切相关。健康人和CRC患者的肠道菌群明显不同。天津医科大学总医院消化科王邦茂/曹海龙教授团队的一项研究分别将健康人和CRC患者粪菌移植给Apcmin/+小鼠,结果显示移植了CRC患者粪菌的小鼠肠道肿瘤明显增多,且出现更多的高级别瘤变。CRC患者的粪菌液促进肠道肿瘤细胞增殖,抑制细胞凋亡;影响基因表达,促进β-catenin和CyclingD1等的表达及Wnt通路活化;同时伴随有肠道屏障功能损伤和炎症细胞因子上调。移植CRC患者菌液小鼠粪便中艾克曼菌和普雷沃氏菌等病原菌的丰度增加,大多数产短链脂肪酸(SCFAs)的细菌如瘤胃球菌和罗斯氏菌等丰度降低。

益生菌治疗便秘

慢性便秘是一种非常普遍的胃肠道疾病,越来越多的证据表明肠道微生物群的改变可能导致便秘和便秘相关的症状。来自乌普萨拉大学及瑞典农业大学的Per M. Hellstrom团队一项对20位功能性便秘女性进行了随机平行设计研究显示,与使用安慰剂治疗相比给予加氏乳杆菌治疗能使患者腹痛明显减轻,每周完全自发的排便(CSBMs)有增加的趋势,但与排便时间呈显著正相关,与大便硬度呈负相关,与排便时间呈正相关。该研究表明,用乳酸杆菌治疗女性患者可以缓解功能性便秘的疼痛症状,可能与改善肠道排空功能有关。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

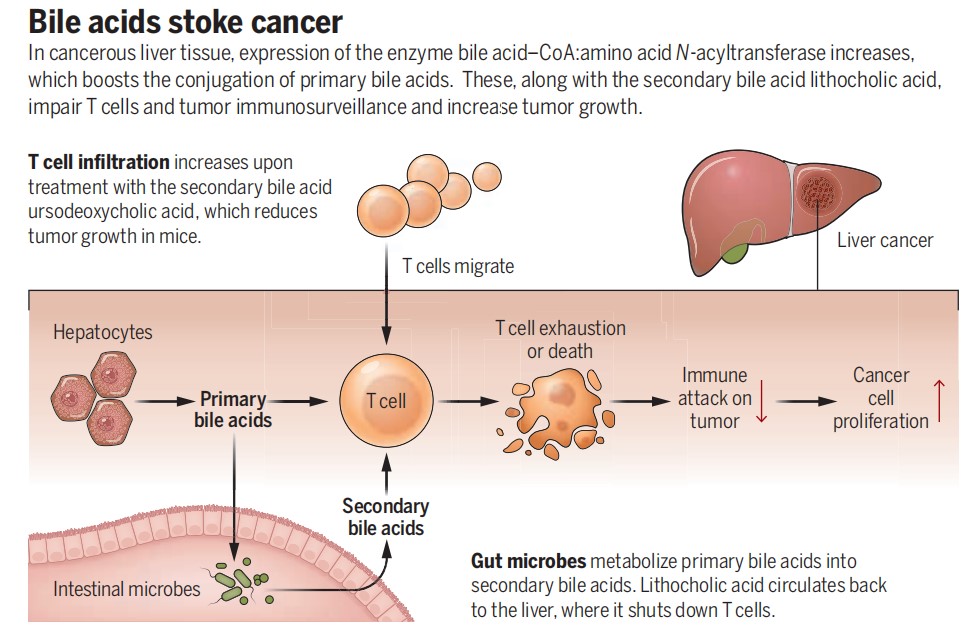

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05