功能区胶质瘤精准定位切除和功能保护

功能区胶质瘤手术目标是最大程度的切除肿瘤,同时避免神经功能障碍。肿瘤最大程度有效切除可以控制癫痫发作、改善由占位引起的其他临床症状。对低级别胶质瘤患者,全切除肿瘤可明显改善预后。肿瘤切除程度也与肿瘤的进展时间和患者总体生存时间有关。肿瘤复发风险最大的是影像学上增强信号或肿瘤边界向外2cm范围内的区域,因此理想的手术切除策略应该是切除时稍微超过肿瘤边界。但是,当术后出现明显神经功能障碍如偏瘫时,扩大切除带来的生存优势则会丧失。因此,功能区特别是中央沟周围区胶质瘤手术的安全性对患者康复而言至关重要。

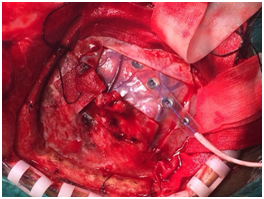

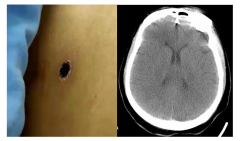

随着神经外科手术相关技术的发展,多模态影像结合术中电生理、黄荧光技术、唤醒麻醉、术中磁共振等(图1)新技术的出现,为功能区的胶质瘤最大程度的切除提供了良好的保障和手术规划。(供稿:温州医科大学附属第一医院神经外科 李群)

图1 A.功能磁共振(fMRI);B.磁共振弥散张量成像(DTI)显示的肿瘤与各传导束,功能区的三维空间关系;C.术中黄荧光染色技术(黄染区域为肿瘤);D.神经导航结合多模态影像技术对肿瘤进行术中定位。

01

大脑微结构三维重建 实现多模态脑高维可视化定位

▲ 温州医科大学附属第一医院神经外科 黄胜威

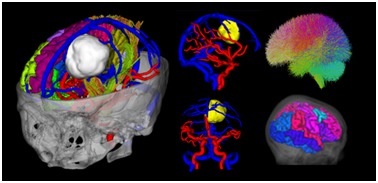

基于dMRI、sMRI、MRA、CT等多模态影像数据,通过AI大数据与人工智能等技术,自动重建大脑组织三维结构,实现多模态脑高维可视化定位,直观显示多模态影像的头骨、肿瘤、血管、脑功能区及神经传导束的空间结构,辅助规划导航神经外科手术。

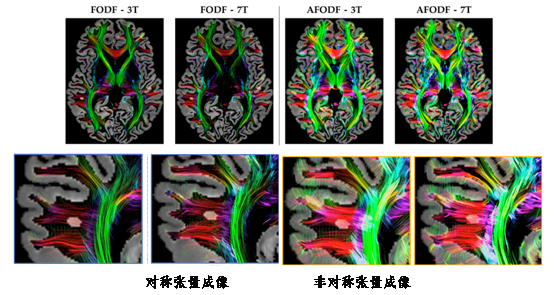

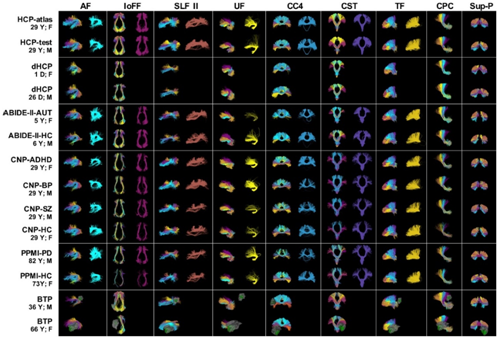

笔者团队与浙江工业大学信息工程学院冯远静教授合作,从高阶张量稀疏成像、高阶张量深度学习成像和非对张量成像(图2)方法研究高精度的估计神经纤维方向;其次引入流体力学的流场理论建立神经纤维流束微分方程,实现一种强化学习纤维束高精度跟踪算法;同时采用大样本数据学习技术,自动识别关键神经纤维束(图3);结合深度网络学习,自动识别重建肿瘤、血管与颅骨,实现2D/3D的多模态数据融合及全脑关键组织的高维可视化(图4),为精准神经外科手术打下坚实基础。

图2 非对称张量成像方法

图3 人脑神经连接图谱

图4 脑组织自动重建及高维可视化

02

术中电生理监测 实时显示功能区状态

▲ 温州医科大学附属第一医院神经外科 阮林辉

进行功能区胶质瘤手术切除的同时,尽量全切除肿瘤,又能保护神经功能是功能区胶质瘤手术医生团队不断努力的方向和目标。术中神经电生理监测,可实时地监测神经功能并提出风险预警,已成为神经外科手术中功能保护最为可靠的技术。鉴于神经电生理监测对患者和神经外科医师的重要性,神经电生理医师和专业技术人员现已成为手术团队不可缺少的重要成员。

笔者科室术中电生理监测由朱丹化副主任医师带领的团队完成。目前开展的功能区胶质瘤术中电生理联合监测技术包括:经颅运动诱发电位(MEP)、体感诱发电位(SSEP)、皮层/皮层下运动诱发电位(DCS/DsCS)。精确的脑功能定位是功能区胶质瘤最大程度切除和保护脑功能的前提和关键技术。

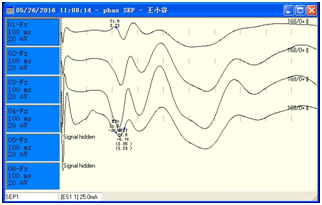

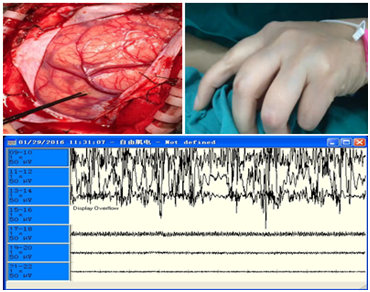

我们使用Nicolet Endeavor CR 16通道术中诱发电位监测仪,开颅前记录经颅感觉诱发电位(方波脉冲电刺激双侧腕部正中神经,刺激强度20mA,叠加250次,刺激间期0.3ms)和运动诱发电位(刺激频率500HZ,刺激串数7个,刺激时程0.3ms)。当硬膜剪开后,利用6点皮层颅内电极并应用皮层SEP时相翻转技术初步定位中央沟(图5),双极刺激器定位初级运动区皮层(图6)。术中实时电刺激可定位并监护肿瘤侵及或毗邻的功能脑组织,从而避免术后出现失语、偏瘫、感觉障碍以及认知功能障碍。术中直接电刺激技术,是目前脑功能区定位的金标准。

我们监测团队术中间断性使用皮层-皮层下直接电刺激(刺激频率500HZ,脉宽0.3ms,刺激串数8个,每串刺激持续2-5s,刺激强度为1-20mA)监测定位功能区和皮层下传导束,在可能的功能边界上通过逐渐增加刺激电流强度来寻找最低阈值,根据刺激阈值的大小判断刺激点与运动通路的距离以保护神经功能和确保肿瘤最大范围切除。

图5 皮层体感诱发电位出现相位倒置,术中定位中央沟

图6 直接皮层电刺激定位运动功能区,术中见对应斜方肌、肱二、三头肌、肱桡肌收缩

03

神经元重编程技术为胶质母细胞瘤提供潜在治疗策略

▲ 温州医科大学附属第一医院神经外科 杨建静

细胞重编程(cell reprogramming)技术指通过转录因子(TF)或小分子化合物等诱导体细胞重编程为诱导性多能干细胞,或将一种终末分化细胞直接转变为另一种终末分化细胞,即直接重编程。

细胞直接重编程技术不同于诱导性多能干细胞技术,其跨越了分化细胞去分化以及再定向分化为特定功能细胞的过程,因而可避免多能干细胞本身可能带来的安全隐患。已有多项研究表明,TF将胶质瘤细胞重编程为神经元样细胞,这表明使用该技术将肿瘤细胞重编程为非恶性细胞可能为胶质母细胞瘤提供了潜在的治疗策略。

近几年诸葛启钏教授团队一直致力于细胞重编程技术在胶质母细胞瘤上的治疗应用探索,与美国西南医学中心(UTSW)建立密切合作致力于神经元重编程技术研究。目前,在双方的合作与努力下,笔者团队在重编程技术治疗胶质母细胞瘤方面已取得一些成果。团队前期研究证实,运用转录因子NGN2和SOX11可以极高效率(约95%)的重编程胶质母细胞瘤细胞系(U251/U87)为神经元样细胞,并阻断了胶质母细胞的增殖,这一研究成果发表在Cell Death Dis。

在此基础上,我们发现重编程转录因子SOX4在神经元重编程和神经发生过程中至关重要,其同样可以协助转录因子NGN2高效重编程胶质母细胞瘤细胞为神经元细胞。在抑制细胞增殖方面,SOX4通过直接特异性抑制tRNA基因子集的表达,从而影响胶质母细胞瘤的增殖和相关蛋白合成,相关成果发表在美国科学院院报上(PNAS)。通过系统性的探究细胞重编程技术在胶质母细胞瘤细胞上的重编程效果及机制,可能为这令人绝望的肿瘤治疗带来新希望!

温州医科大学附属第一医院神经外科成立于1975年。1997年获得浙江省首批医学重点学科(神经病学);2010年获得一级学科博士授予点(临床医学);2010年获得浙江省重中之重学科(神经外科/外科学);2015年,浙江省医学创新学科(显微神经外科学)。2019年开颅手术2200台、介入手术1200台,学科规模、临床诊治病例数和手术量均居浙江省第二,2019中国医院科技量值STEM 排名第21位。

我科较早开展功能区胶质瘤精准定位切除和功能保护技术,目前年开展手术100余例。具有专业的手术团队,由神经影像、神经麻醉、神经电生理、肿瘤放化疗、神经病理五大学科团队支撑;脑胶质瘤团队定期开展MTD工作,为疑难患者的诊治保驾护航。手术团队成员由神经外科医生、专职的电生理监测医生、神经麻醉医生及神经外科专科护士组成,其中主任医师6名,副主任医师4名,主任护师一名,博士5名。目前团队由诸葛启钏教授带领下常规开展多模态技术神经导航引导下精准切除功能区胶质瘤,包括术中电生理监测、神经导航(DTI)以及黄荧光等多项技术,确保最大限度的切除肿瘤同时保护患者的神经功能,取得了良好的效果。

(图文:温州医科大学附属第一医院神经外科 涂明)

2013年,浙江省第二个脑胶质瘤诊治中心在温州医科大学附属第一医院正式成立

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

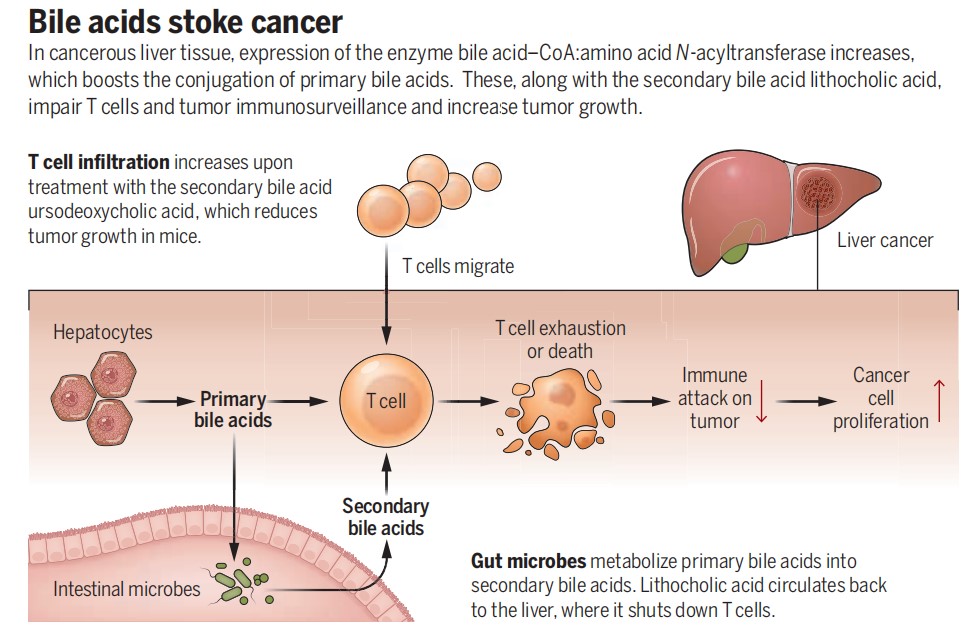

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05