侵袭性真菌病诊断标准再更新

发病机制、诊断手段方面有进展

本文作者:北京大学人民医院、北京大学血液病研究所 孙于谦

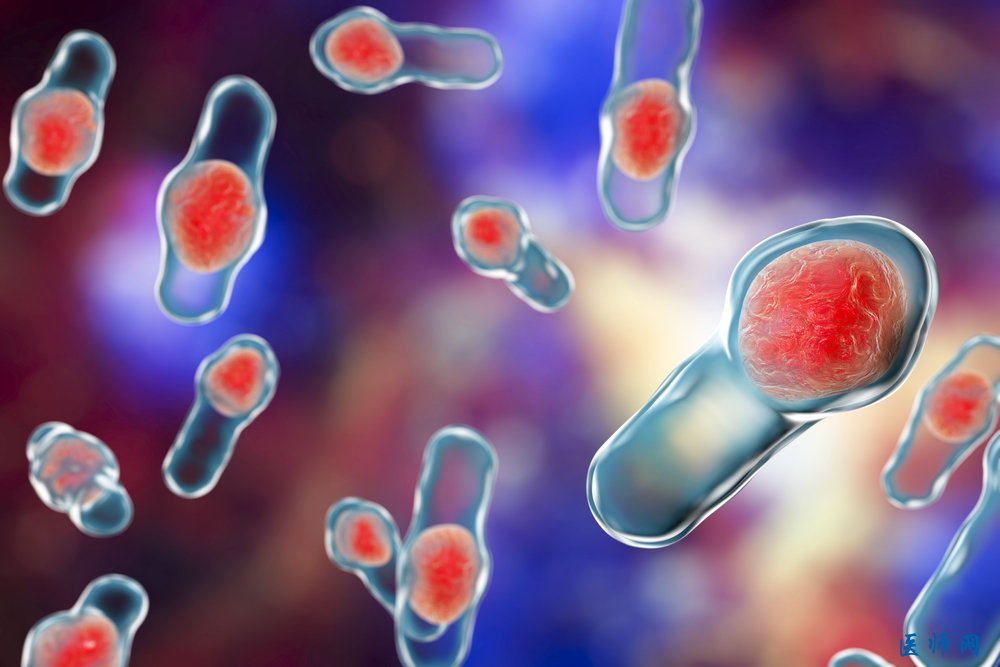

侵袭性真菌病(IFD)是指真菌侵入人体组织、血液,并在其中生长繁殖导致组织损害、器官功能障碍和炎症反应的病理改变及病理生理过程。IFD涉及临床多个学科,发病率和死亡率均较高,同时抗真菌药物昂贵、副作用多而带来沉重的经济负担和脏器负担。

然而临床管理中最大的挑战依然在于难以早期获得明确诊断。全世界使用最为广泛的诊断标准为EORTC/MSG发布的诊断标准,分别在2002年及2008年发布两版。国内各个学科也参考EORTC/MSG标准制定了相应的专家共识或指南。在时隔11年之久后,EORTC/MSG终于对侵袭性真菌病的诊断标准再次进行了更新,对近年来在这一领域所取得的进步进行了更新。

总的来说,诊断的框架基本保持与2008版标准相同。依然采取了分级诊断,分为确诊、临床诊断及拟诊。确诊患者依然主要是有赖于无菌部位组织或体液的培养或发现真菌成分;而临床诊断和拟诊患者的诊断依然有赖于宿主因素、临床表现、微生物证据。尽管近10年间IFD领域缺乏革命性的进展,2019标准还是反映了IFD领域在发病机制、诊断手段等方面依然取得了一些进步,具体反映在以下几个方面。

疾病生物学认识不断进步

根据不同病原的生物学特点制定了相应标准在2008版标准中,除地方性真菌病外的其他真菌病采用同一套诊断。而在2019年更新的标准中,丝状真菌、念珠菌、隐球菌、肺孢子菌、地方性真菌病均制定了相应的标准。这反映了对疾病生物学认识的进步,不同病原菌导致的真菌病无论在危险人群、发病机制、临床表现等方面都有差异,因此制定病原菌特异的诊断标准更为合理。

宿主因素的变化在2019版指南中,宿主因素的范围有所扩大,如增加“使用BTK激酶抑制剂等B细胞免疫抑制药物”。这一变化是伴随着目前医学领域进展而带来治疗模式改变以而产生的,对疾病发病机制认识加深同时带来了对IFD领域的变化。可以预见,随着血液肿瘤领域靶向药物、细胞免疫治疗的出现与治疗进展,未来还将出现IFD的高危人群范围还将有所变化。

诊断手段的进展

1,3-β-D葡聚糖(G试验)的重新认识 由于G试验结果的不稳定性,与2008版标准相比,2019新标准对于G试验的阐述更为清晰,且明确推荐G试验不再适用于丝状真菌病的诊断。此外,新诊断标准明确指出了G试验的主要适用人群、适用标准、适用界值。主要的适用人群包括血液肿瘤、造血干细胞移植、胃肠手术入住ICU患者;而诊断界值明确推荐采用Fungitell的试剂盒,界值确定为单次>80pg/ml,且明确推荐只适用于血清标本。

半乳甘露聚糖(GM试验)的界值重新认定 2019新标准对GM试验明确推荐了诊断界值。适用标本不仅包括血清、血浆,还包括肺泡灌洗液、脑脊液。对于血清或血浆,推荐的诊断界值为单次≥1.0或单次≥0.7并伴有同时肺泡灌洗液≥0.8;对于肺泡灌洗液和脑脊液,诊断界值为单次≥1.0。

影像学特点 过去对于IFD的影像学特点主要集中在曲霉病,特征性表现包括晕征、空气新月征、空洞、边界清楚的致密病灶;近年来,对于IFD的影像学特点有了更多的认识。比如,曲霉菌粒细胞缺乏期和非粒细胞缺乏期的典型影像学特点不同,分别主要表现为“血管侵袭性”征象和“气道侵袭性征象”。尽管“气道侵袭性征象”由于不具有诊断特征性,而未被纳入2019版诊断标准,具有“楔形、阶段或叶段实变”影像学特征也被认为符合侵袭性肺曲霉病诊断。此外,反晕征被认为是毛霉菌等非曲霉属丝状真菌病的影像学特征,也被纳入诊断标准。

实时定量PCR方法被纳入诊断标准 很多年来,PCR方法作为检测手段一直呼声非常高,然而在2002及2008版标准均未能被纳入,其中的主要原因在于PCR方法缺乏商品化试剂盒,在所使用的DNA提取方法、所采用标本、引物、探针、覆盖病原谱等各个方面均存在巨大差异。随着欧洲PCR专家组推出的共识,以及越来越多的数据支持PCR方法的应用,今年PCR方法终于得以被纳入2019的诊断标准。但是必须注意的是,新的诊断标准对于PCR的应用依然非常谨慎。比如在确诊标准中,PCR的应用主要在于确定具体病原,前提必须在无菌部位标本中可以发现真菌成分。在临床诊断病例中,PCR主要用于曲霉菌的诊断,而且要求至少2次阳性或同时2种以上标本阳性。

标准存在的不足和面临的挑战

尽管2019新标准有了很多改进,但依然存在一些不足。如在疾病发生谱依然存在空白区,在临床实践中有很多“不能分类”的患者,这群患者不符合诊断标准中任意一个级别的IFD诊断标准,但患者具有临床表现,不能除外IFD存在,在临床实践中,往往也需要接受抗真菌治疗,但这一群患者并未被2008版指南覆盖,同样未能被2019诊断标准覆盖。中国血液病IFD指南创新性的提出了“未确定IFD”的分类及诊断标准,对于中国临床实践具有更好的指导意义。

此外,诊断标准依然偏向临床试验而非临床实践。2008版标准制定的初衷主要是为了用于评估临床试验,使不同研究间具有可比性;2019版指南虽然在诊断标准上更为细致具体,在临床实践中存在许多不足。

同时,尽管新的诊断标准纳入了更多的检测手段和更为具体的推荐,总体上,对于IFD的诊断依然缺乏特异性和敏感性,近年来在IFD诊断技术上缺乏革命性的突破,早期明确诊断依然较为困难。

需要注意的是,随着不同学科间疾病谱的变迁以及治疗模式的不断改变,IFD流行病学也在不断变迁;与此同时,IFD管理策略(如新的防治药物、防治策略)的变化也使得IFD的诊断难度在不断变化。这些都对于IFD的诊断标准提出了新的挑战,定期总结更新IFD的特点并制定相应的诊断标准是由必要的。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

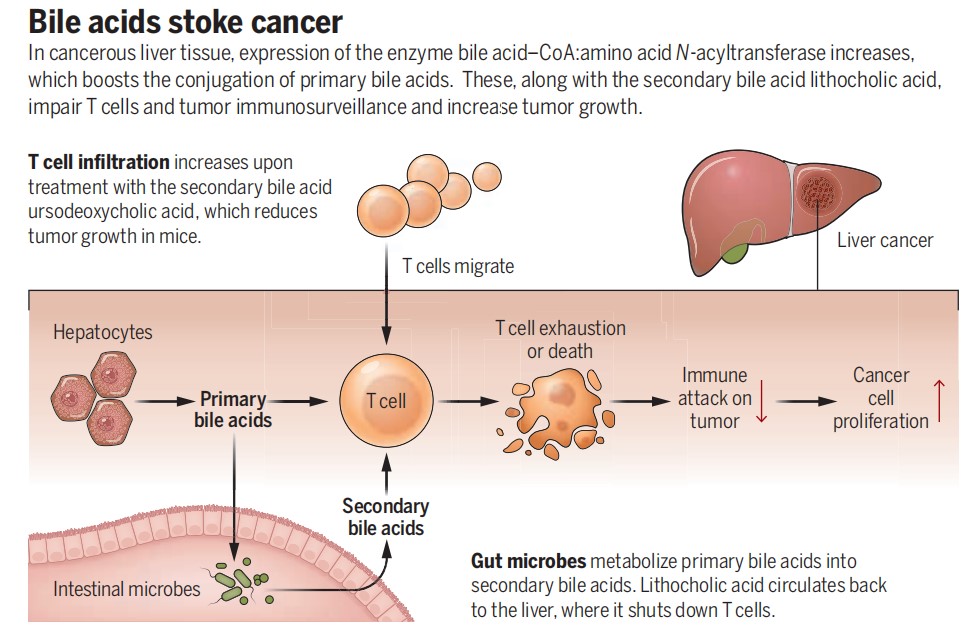

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05