掌握特征 预防为主 关口前移

关注老年脑血管病

老年人更需注重高危因素的预防

张微微教授介绍,老年人群的脑血管病与65岁以下人群脑血管病的发病原因相同,不同之处在于老年患者年龄特点,及除脑以外,各器官功能都存在不同程度的老化。老年人一旦突发卒中,对其的打击要比65岁以下患者强烈得多。因此,要倍加关注老年人全身脏器和脑的表现,在最短时间内,尽量准确地诊断其是否发生卒中,能否在静脉溶栓“时间窗”内得到溶栓治疗。

张教授表示,预防老年脑血管病首先要关注可预防的卒中危险因素,如高血压、糖尿病,患者的血压和血糖应降到适合老年人预防卒中的水平。“以高血压为例,70岁老年人收缩压可维持在150 mmHg,若双侧颈动脉或双侧大脑中动脉都有狭窄,血压则需要维持得更高些,尤其是收缩压,血压太低会出现灌注不足的现象。老年糖尿病患者的血糖控制可能较正常值稍微高一点更合适,原因是如果其糖尿病已患病多年,血糖值降至6 mmol/L以下,可能导致心肌细胞缺糖缺氧,增加心脏负担,从而可能出现由于心血管功能不全而造成的对大脑的损害。”

此外,还需关注老年人的生活方式。如一些老年人由于骨折长期卧床,可能出现心脏问题,发生房颤导致卒中,最终死亡,这也是卒中死亡率高的原因之一。

对于80岁以上的“老老龄”患者,需尤其关注脑小血管病。国际研究显示,“老老龄”患者出院时病情可能比住院时更重。治疗上,存在多种药物同时用的情况,需医生熟悉药物间的相互作用;药物剂量也是必须关注的问题,由于老年人代谢功能减退,通常剂量会少于65岁以下患者。

老年脑小血管病是累及脑部小血管的一组疾病,主要引起认知障碍甚至痴呆。其病理学上的血管改变常与阿尔茨海默病(AD)共存。近来,对于皮层微梗死的研究显示,微梗死病灶直接参与了皮层萎缩,与AD 共存者并不少见。神经影像学对于卒中后痴呆的辅助支持点包括有静息性缺血性卒中、脑白质改变、腔隙性缺血性卒中和颞叶中部萎缩,提示患者可能存在脑微梗死。

依据病理确诊的AD 患者若同时存在脑微梗死,可加重脑萎缩程度。皮层微梗死和侧脑室旁脑白质损害导致认知功能下降。此外,静脉系统病变可能引起脑白质损害,视网膜静脉的异常包括毛细血管改变、血管数量减少、不规律的比例及弯曲度增加等。

老年后循环卒中:积极抗栓同时关注出血风险

尹维民教授介绍了后循环缺血性卒中的特点。他表示,后循环卒中是卒中整体的一个缩影。新英格兰医学中心临床病例登记报告显示,后循环缺血性卒中发生机理主要包括大动脉病变、栓塞、穿通支病变等。栓塞分布趋向远端,基底动脉间,栓塞结果枕叶、丘脑、中脑、小脑上动脉区域梗死。

后循环缺血性卒中的特点之一是椎基底动脉夹层较多。椎基底动脉夹层多见于年轻患者(<45岁)、伴颈部疼痛,主动或被动的颈部急速、重复、大幅度运动,或长时间异常姿势。

另一种后循环缺血性卒中为分支病变与小血管病(丘脑外侧)。小血管病无PCA病变,单纯的感觉性卒中;分支病变为PCA病变,伴力弱、共济失调,病变体积较大,临床及影像进展趋势。

尹教授表示,和前循环一样,后循环缺血性卒中也是急性起病的局灶性神经功能缺损的表现。其特征表现为眩晕;急性头昏及不稳定感;呃逆,肢体肌阵挛;脑桥性偏瘫(上下肢瘫痪程度一致,感觉不受累)。其中,后循环缺血性卒中的眩晕需注意与周围性眩晕的鉴别。

后循环卒中预后较差,需采取积极的溶栓治疗。脑干、小脑等重要部位的梗死将导致较高的病死率和致残率。溶栓后血管重度狭窄应予支架植入治疗,相信随着介入技术的发展,缺血性脑血管病的治疗更能显示令人鼓舞的前景。

尹教授表示,尽管抗栓治疗的益处可能超过出血的风险,但出血仍是医生和患者担心的问题,尤其是老年患者,如何在有效抗栓的同时、最大程度地降低出血合并症是临床医生应认真对待的问题。

老年患者降压注重个体化评估和治疗

李小鹰教授根据国内外高血压临床研究进展和《中国高血压防治指南》(2016 版)就老年高血压防治的几个关键问题进行了总结。她表示,我国≥ 60 岁人群高血压患病率城市为 60.6%,农村为 57.0%。老年高血压的临床特点为脉压增大,血压波动大,血压昼夜节律异常。

李教授表示,健康生活方式治疗非常重要,如限制钠盐摄入、运动和控制体重等,应积极推广。但应以不带来额外生活压力为前提。在限制钠盐、利尿降压的同时应注意监测血电解质水平,以防止低钠、低钾、高钾等异常。

运动性治疗也适合老年高血压患者,应积极进行有氧运动锻炼,但对于合并多种疾病、跌倒高风险或衰弱症患者,应综合评估以判断是否需要运动治疗及如何保障安全。

65~79岁的老年人,血压≥150/90 mmHg 时,应开始药物治疗,先降至<150 / 90 mmHg;如果能耐受,进一步降至<140 / 90 mmHg;血压≥140/90 mmHg,症状明显或合并糖尿病、冠心病、心力衰竭和肾功能不全患者也应开始药物治疗,降压目标值应<140/90 mmHg;合并冠心病患者,应避免 DBP<60 mmHg,以免加重心肌缺血。≥80岁的老年人,当 SBP≥160 mmHg 时,应开始药物治疗,应降至<150 / 90 mmHg,但一般情况下不宜低于130/60 mmHg。

李教授强调,对降压耐受性良好的老年高血压患者要积极进行降压治疗,逐步降压达标,避免过快降压;强调收缩压达标,同时避免过度降低血压;注重个体化评估和治疗,共病患者和衰弱症患者,应综合评估后个体化制定血压起始治疗水平和治疗目标值;强调提高药物依从性,应评估和随访患者认知功能的变化,改善药品包装方式,避免长期治疗药物依从性下降导致疗效减低;注意药物间相互作用,避免多重用药综合征危害。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

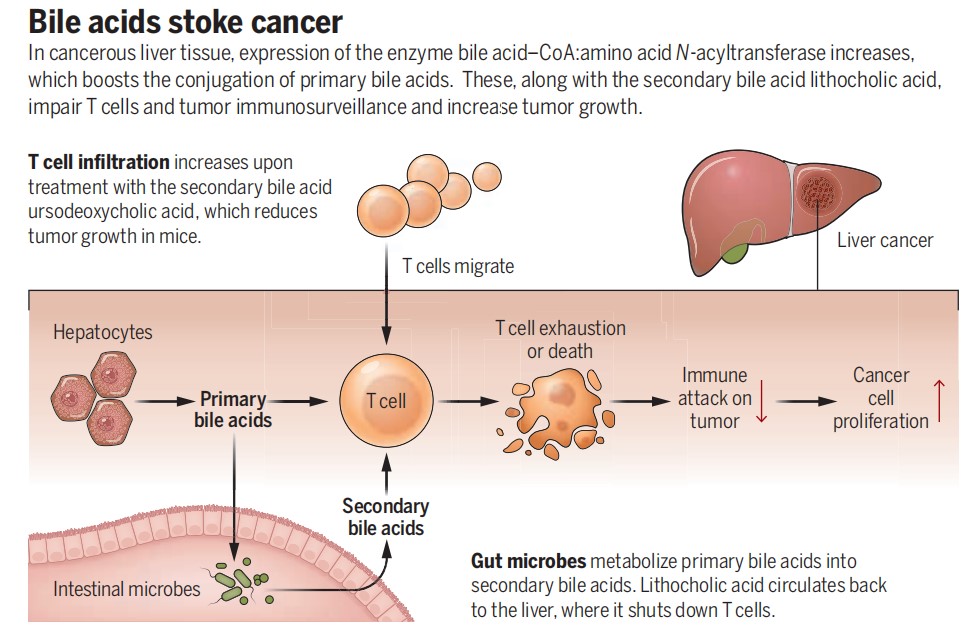

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

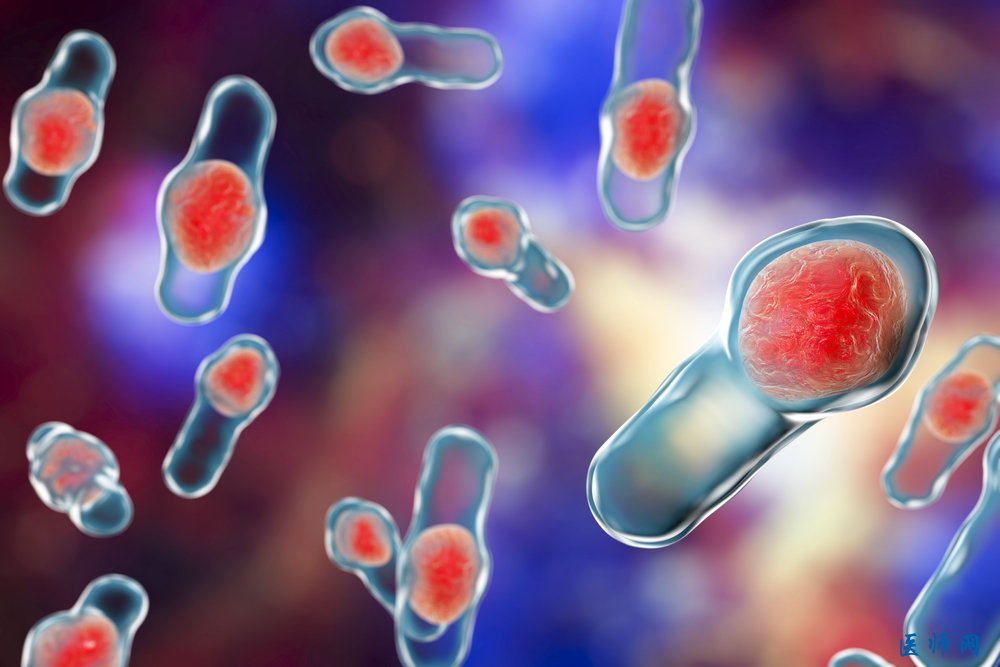

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05