首个原发性骨髓纤维化诊治中国共识发布

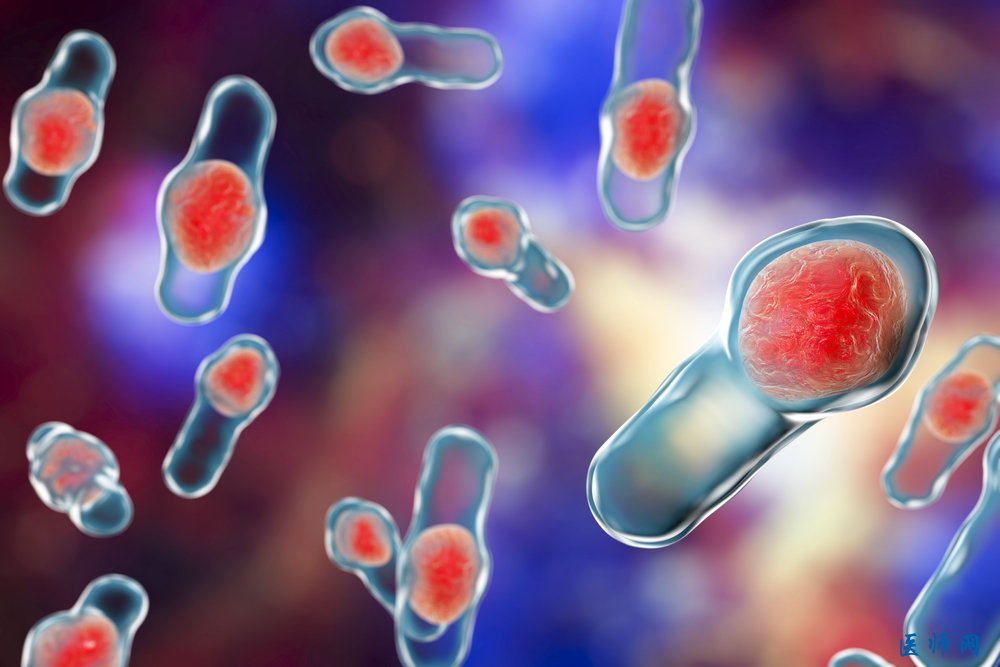

2005年在BCR-ABL(-)骨髓增殖性肿瘤(MPN)发现JAK2V617F突变,使MPN从过去近半个世纪几乎是一个被血液学界遗忘的角落重新回归研究视野。2011年11月,FDA批准首个JAK抑制剂芦可替尼用于国际预后积分系统(IPSS)中危-2和高危组原发性骨髓纤维化(PMF)患者治疗。2013年12月,两个研究组同时报道在无JAK2和MPL突变[JAK2/MPL(-)]的原发性血小板增多症(ET)和PMF患者发现有CALR基因突变。2014年12月,芦可替尼被FDA批准用于羟基脲疗效不佳或不能耐受的真性红细胞增多症(PV)患者治疗。这些在过去十年里BCR-ABL(-)MPN研究领域里程碑式的突破,改写了BCR-ABL(-)MPN的诊断标准、预后判断积分系统和治疗策略的制定。为此,中华医学会血液学分会白血病·淋巴瘤学组组织撰写了MPN领域的首个中国专家共识“原发性骨髓纤维化诊断与治疗中国专家共识(2015年版)”并于2015年9月发表在《中华血液学杂志》。

掌握PMF诊断标准与要点

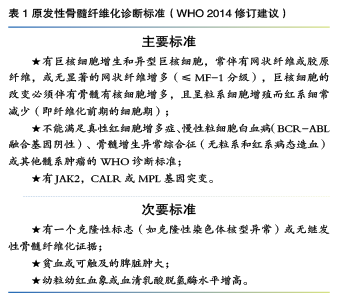

PMF诊断标准采用WHO 2014年的修订建议标准(表1),诊断需符合3条主要标准和2条次要标准。

PMF诊断应重点注意:

☆ 体质性症状是PMF常见主诉之一,建议在患者就诊时采用骨髓增殖性肿瘤总症状评估量表(MPN-SAF-TSS)对患者进行症状负荷评估;

☆ 骨髓纤维化(MF)的诊断有赖于骨髓活检,为了保证准确病理分析,活检组织长度至少应1.5 cm,采用石蜡包埋,切片厚度为3-4μm,通过网状纤维(嗜银)染色采用欧洲骨髓纤维化分级共识标准做出骨髓纤维化分级判定;

☆ 染色体核型分析,JAK2、MPL和CALR基因突变和BCR-ABL融合基因检测已是必检项目。

PMF预后差异大 三种积分系统可分组

PMF患者预后差别极大,PMF患者确诊后应根据国际预后积分系统(IPSS)、动态国际预后积分系统(DIPSS)或DIPSS-Plus预后积分系统(表2)对患者进行预后分组。

IPSS适合初诊患者,而DIPSS和DIPSS-Plus则适合患者病程中任一时间的预后判定。IPSS和DIPSS均不适合Post-PV MF和Post-ET MF患者的预后判定。

*不良预后染色体核型包括复杂核型或涉及+8,-7/7q-,i(17q),-5/5q-,12p-,inv(3)或11q23重排的单个或2个异常。

IPSS分组:低危(0分)、中危-1(1分)、中危-2(2分)、高危(≥3分)

DIPSS分组:低危(0分)、中危-1(1或2分)、中危-2(3或4分)、高危(5或6分)

DIPSS-Plus分组:低危(0分)、中危-1(1)、中危-2(2或3分)、高危(4~6分)

尽早确定临床问题 并给予适当处理

脾脏肿大治疗

脾脏肿大治疗有脾切除和脾区放射治疗,应严格把握其适应证和禁忌证。

脾脏切除的手术指征 疼痛性脾肿大、需要大量输血或合并难治性溶血性贫血、严重的血小板减少、门脉高压。

脾脏切除手术禁忌证 活动性肝炎、严重肺及心血管病、血小板计数较高者。

脾区放射治疗临床应用指征 严重的脾区疼痛(脾梗塞)、显著的脾肿大而有切脾禁忌证、由腹膜髓样化生所致的腹水、局部严重骨骼疼痛、髓外纤维造血性肿瘤。

脾区照射剂量 200 cGy~300 cGy,分10~15次分次照射,局部照射50 cGy~200 cGy后即可使脾区疼痛明显缓解。

羟基脲 可使部分患者的脾和肝肿大缩小,用量为20~30 mg·kg-1体重/次,每周2~3次或1.5 g,每天1次。

芦可替尼的使用

芦可替尼可显著延长PMF患者的总体生存,且可显著改善MPN相关症状。英国骨髓纤维化研究和诊治指南(2014)推荐MF患者治疗出现症状性脾脏肿大、影响生活质量的MF相关症状、MF导致的肝脏肿大和门脉高压时首选芦可替尼。

对于治疗前血小板计数(PLT)>200×109/L的患者,推荐起始剂量为20 mg,Bid;100×109/L≤PLT≤200×109/L患者推荐起始剂量为15 mg,Bid;50×109/L≤PLT<100×109 /L患者推荐起始剂量为5 mg,Bid。前4周不应增加剂量,调整剂量间隔至少2周,最大用量为25 mg,Bid。治疗过程中PLT<100×109/L应考虑减低剂量;PLT<50×109/L或中性粒细胞绝对值计数<0.5×109/L应停药。

芦可替尼最常见的不良反应为3/4级的贫血、血小板减少以及中性粒细胞减少,但极少导致治疗中断。治疗过程中出现贫血的患者可加用促红细胞生成素或达那唑。停药应在7~10 d内逐渐减停,应避免突然停药,停药过程中推荐加用泼尼松(20~30 mg/d)。

异基因造血干细胞移植

异基因造血干细胞移植(Allo-HSCT)是迄今唯一可望治愈PMF的方法。Allo-HSCT适用于IPSS高危或中危-2,以及输血依赖或有不良细胞遗传学异常的患者,但Allo-HSCT有相当高的治疗相关死亡率和罹病率,对于预计中位生存期小于5年且符合移植条件者,应权衡Allo-HSCT相关合并症的风险。如选择Allo-HSCT,应向有丰富移植经验的医生进行咨询。

血细胞减少患者的治疗选择

☆伴贫血和(或)血小板减少的患者初治时可联合雄激素(司坦唑醇,6 mg/d或达那唑,200 mg,口服,q6h或q8h)和糖皮质激素(泼尼松,40 mg/d),至少3个月;

☆促红细胞生成素(EPO)治疗PMF贫血的有效率为30%~40%,主要适用于血清EPO<100 U/L有贫血的患者,常用剂量为(30 000~50 000)U/wk;

☆沙利度胺单独(100 mg~400 mg/d)或小剂量沙利度胺(50 mg/d)联合泼尼松(0.5 mg·kg-1·d-1)。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

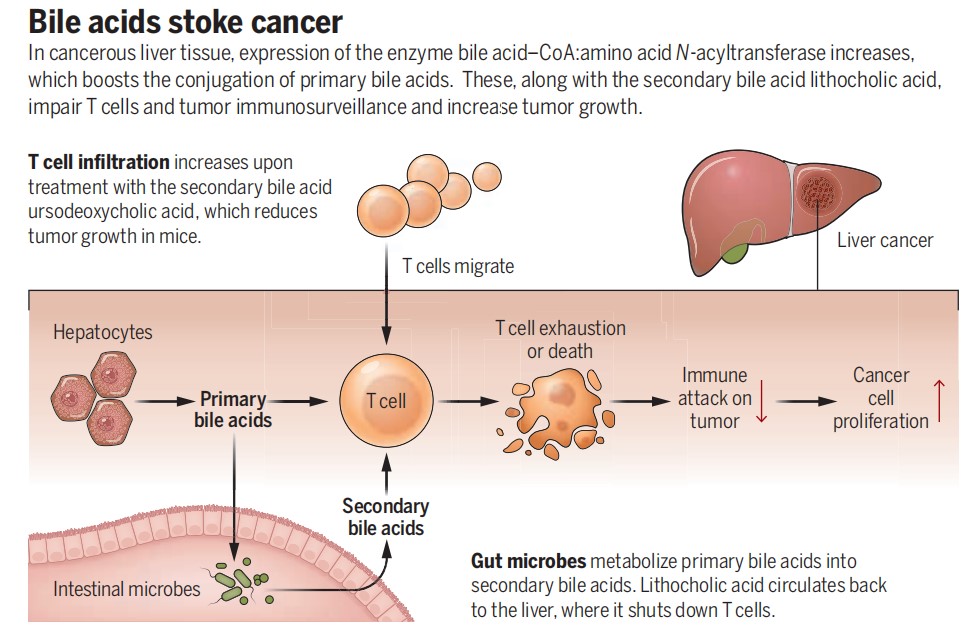

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

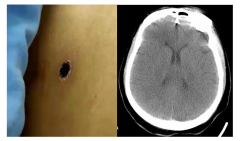

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05