近日,河南省肿瘤医院孙喜斌教授等进行的一项研究结果显示,在河南省农村上消化道恶性肿瘤高发地区开展胃癌内镜筛查效果显著,加强随访筛查可提高筛查效果。(中华肿瘤杂志.2016,38:01)

该研究在2009-2013年,于河南省12个上消化道癌高发市、县实施了人群胃癌筛查项目工作,对近9万筛查对象进行了内窥镜检查,筛查覆盖人口约34.1万人。对筛查出的1894例胃重度萎缩性胃炎、重度肠上皮化生、低级别上皮内肿瘤人群进行随访,对初次和随访筛查数据进行汇总统计。

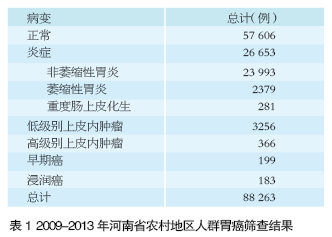

结果显示,对88 263例目标人群进行首次筛查,检出低级别上皮内肿瘤及以上病变4004例,病变检出率为4.54%。其中,低级别上皮内肿瘤3256例(3.69%),高级别上皮内肿瘤366例(0.41%),早期癌199例(0.22%),中晚期癌183例(0.21%,表1)。高级别上皮内肿瘤及早期癌共565例,早诊率为75.53%。随访筛查1894例,随访率为66.32%;确诊早期病例45例,检出率2.38%,早诊率为100%。初筛阳性人群的随访筛查检出率和早诊率均高于首次筛查结果。

研究者强调,应重视筛查中发现的癌前病变人群的随访,初筛阳性人群随访筛查中,贲门胃癌和非贲门胃癌的检出率和早诊率均高于初次筛查人群,对降低胃癌的人群发病率至关重要。

2014年中国早期胃癌筛查及内镜诊治共识推荐

建议胃癌高发地区应40岁开始筛查

共识指出,目前尚无简便、有效的诊断方法进行全人群普查。内镜检查等诊断方法用于胃癌普查需要消耗大量的人力、物力,且由于其是侵入性检查,很多无症状、低胃癌发病风险的患者难以接受,即使日本、韩国等胃癌发病率较高的发达国家也无法对全体人群进行胃癌普查。

因此,只有针对胃癌高危人群进行筛查,可能才是行之有效的方法。

筛查对象 胃癌的发病率随年龄增长而升高,40岁以下人群发病率较低。多数亚洲国家设定40~45岁为胃癌筛查的起始临界年龄,胃癌高发地区,如日本、韩国等胃癌筛查提前至40岁。

我国40岁以上人群胃癌发生率显著上升,因此,建议以40岁为胃癌筛查的起始年龄。约半数患者可无报警症状,45岁以下患者发生报警症状的比例更低,因此不能因无报警症状而排除筛查对象。约10%的胃癌表现为家族聚集性,胃癌患者亲属的胃癌发病率较无胃癌家族史者高4倍。

根据我国国情和胃癌流行病学,以下符合第1项和26项中任1项者均应列为胃癌高危人群,建议作为筛查对象:年龄40岁以上,男女不限;胃癌高发地区人群;H.pylori感染者;既往患有慢性萎缩性胃炎、胃溃疡、胃息肉、手术后残胃、肥厚性胃炎、恶性贫血等胃癌前疾病;胃癌患者一级亲属;存在胃癌其他高危因素(高盐、腌制饮食、吸烟、重度饮酒等)。

筛查方法 筛查方法主要有血清胃蛋白酶原检测,促胃液素17,上消化道钡餐及内镜筛查。内镜及内镜下活组织检查是目前诊断胃癌的金标准。然而内镜检查依赖设备和内镜医师资源,并且内镜检查费用相对较高、具有一定痛苦,患者接受程度较差。

因此,采用非侵入性诊断方法筛选出胃癌高风险人群,继而进行有目的的内镜精查是较为可行的诊断策略。