第五次高血压调查阶段结果公布

高血压患病率27.2% 控制率17.3%

本次会议上,国家心血管病中心王增武教授公布了第五次高血压调查阶段结果,揭示出我国高血压现况。

王教授介绍,本次调查共涉及29个省份的27余万人。结果表明,我国成年人平均血压水平达127/75 mmHg。高血压标化患病率为27.2%,其中男性高于女性,农村高于城市。不同省份高血压患病率有所不同,北方高于南方。

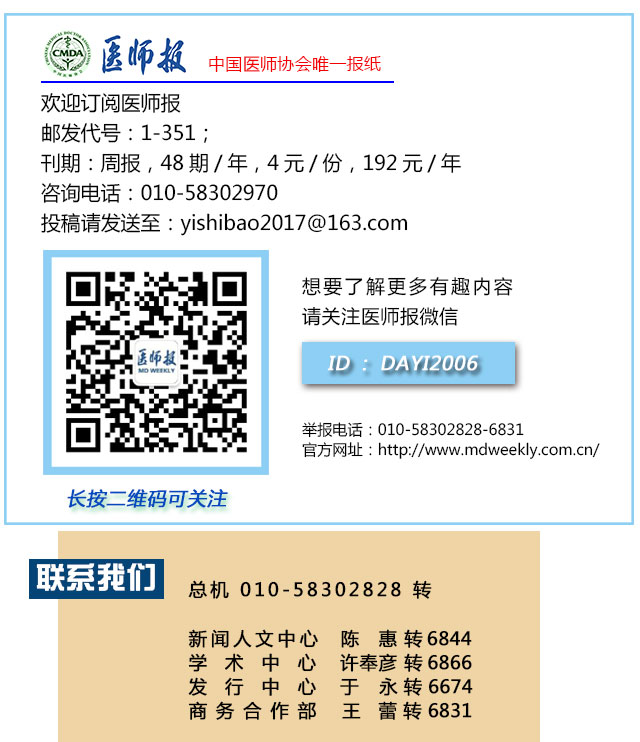

本次调查显示,高血压知晓率、治疗率和控制率有所增加,但仍处于较低水平(图1)。因此,我国高血压的防治工作需广大医务工作者继续努力。

高血压防治进入精准医学时代了吗?

正方

于汇民 已进入精准医学时代

在高血压防治的实践过程中,已与精准医学进行了有机结合,并有阶段性的成果,虽然还有不足和困惑,但不可否认,高血压防治已进入精准医学时代!

广东省人民医院于汇民教授认为,在高血压防治中传统医学已不堪重负,精准医学系统整合了现代科技手段与传统医学方法,一方面致力于科学认知人体机能和疾病本质;另一方面优化健康促进与疾病防治的策略、路径、方法,最终实现以有限的卫生资源投入获得最大的群体健康效益,这是时代的需求。

高血压相关基因仅揭开冰山一角 高血压是遗传因素与环境因素相互作用所致的多基因疾病。高血压中的遗传因素占30%~50%左右,而新一代全基因组关联分析发现的致病性突变对血压影响很小,仅解释1%~10%的遗传度。高血压相关基因仅揭开冰山一角,更多的相关基因还有待识别。

高血压药物基因组学 高血压单药治疗有效率较低,大多不超过60%。多种因素可决定药物反应,近年研究发现,遗传因素是决定药物疗效的重要因素,进而衍生出药物基因组学,来研究基因多态性与药物效应多样性之间关系。

CSPPT研究:中国高血压精准治疗的里程碑研究 发表在《美国医学会杂志》上的CSPPT研究结果显示,在中国成人高血压患者中,以依那普利叶酸片为基础的降压治疗方案,可较以传统降压药依那普利为基础的单纯降压治疗方案进一步显著降低21%首发卒中风险。其中,存在亚甲基四氢叶酸还原酶为TT基因型的高血压患者,卒中发生率更高,服用含有叶酸的降压药疗效更好,但可能需要适当增加叶酸的剂量。因此,CSPPT研究成为中国精准治疗的里程碑式的研究。

单基因高血压 由单个基因变异引起的高血压称为单基因致病(遗传)性高血压,其中一些可采用特定的药物针对致病基因进行治疗,并获得良好治疗效果。

反方

宋雷 精准医学时代到来尚需时日

对精准医学的理解包括四个范畴:理论范畴、技术范畴、临床范畴和社会范畴。对这四个范畴具体分析,高血压防治精准医学时代的到来尚需时日。

理论范畴:还做不到对疾病个体化病因的精准认识(机制) 中国医学科学院阜外医院宋雷教授认为,精准医学是以个人基因组信息为基础,结合蛋白质组、代谢组等相关内环境信息,设计最佳治疗方案,达到效果最大化和不良反应最小化。具有针对性、高效性和预防性。但目前对高血压发病机制(如核基因组、表观遗传学、线粒体、端粒等)并没有精准的认识。

技术范畴:还做不到对疾病个体化差异的精准检测(评估) 精准医学的条件包括基因测序技术的革新、分子生物学分析技术的进步及大数据分析系统等的支持,但目前仍存在创新能力不足、合作对接系统不完善、监管机制和法律法规不全面等问题。因此,在高血压个体化差异上并未达到精准评估。

临床范畴:还做不到对疾病个体化特征的精准定义(诊疗) 精准医学的目标是通过基因诊断发现新疾病,细化疾病分型和危险分层,创新治疗手段,并制定个体化治疗方案。近年来,开展了很多针对ACE基因(ACEI类药物作用靶点)的临床研究,然而各中心间研究重复性欠佳,对基因间相互作用以及基因表达调控考虑较少。此外,由于基因多态性和药效多样性,基因测试或解读错误并不罕见。

社会范畴:还做不到对疾病个体化演变的精准处置(防控) 目前,高血压防控面临诸多困境,如生活方式改善欠佳、单药治疗效果不佳、治疗方案不合理、患者依从性差、继发性高血压的筛查技术尚待普及、对靶器官损害的严重忽略等。此外,还涉及个人信息保护、规范精准医学相关临床实验、人才挑战和费用承担等问题。

为此,宋雷教授指出,高血压治疗尚未进入精准时代,精准需要时间,精准医学是标准,转化医学是方法,个体化医学是目标。“与其临渊羡慕,不如退而结网”,把本职工作做好,把基础工作做好,才能更好地推动精准医学向前发展。

同行评议

对于引发诸多讨论的精准医学,多位高血压学界专家也发表了对此的看法,大部分专家认为应做好当下最紧迫的事,应保持较为理性的态度。

不盲从 抓基础 做好当下最紧迫的事

张红叶教授 精准医学需要基因测序等手段,只有某些大医院才可以进行,小医院和基层医院则无法实施,然而,我国绝大部分高血压人群在基层,因此目前做不到精准医学。精准医学刚刚起步,需要去努力,但摆在我们面前更需要解决的是患者教育问题,三甲医院高血压控制率仅30%,然而,控制率低并非药物问题,更多是患者认知问题,患者无症状便自觉没事,缺乏就医意识。因此,不能完全照搬国外做法。

方向华教授 精准医学更应用于罕见病及肿瘤领域,以帮助诊断和治疗。精准医学涉及伦理方面的问题,有人测出自己疾病基因后,便不积极寻求治疗,不作出积极努力。此外,我国经济发展不平衡,很多人因为负担不起而放弃治疗。因此,目前并不适合大规模开展精准医学,等待经济、大众认识水平大幅提高后再进行普及也不迟。

惠汝太教授 精准医学的开展不仅依靠医学的发展,更依靠科学技术、工业设备的带动,精准医学引发我们思考,如何推动我国的创新。

吴兆苏教授 在精准医学上不要盲目跟从,要保持理性。