随着重症医学的发展和生命支持技术的进步,医务人员延续重症患者生命的本领越来越高,为许多患者赢得了好转、康复或者进一步有效治疗的时机。但仍然有一部分患者,在现有的医学水平下,他们好转或康复的希望渺茫,尽管医疗技术能够延长或者维持他们的生命,但他们或者意识难以恢复,或者时刻承受着精神和躯体上的痛苦,代价不菲的医疗支持换来的只是毫无生活质量的生命延续。那么,是否要适时地停止这种生命支持呢?这个问题是伦理问题,也是社会问题,受到法律、文化、道德、宗教等多种因素的影响,不是医生能够完全回答的,但医生作为医疗行为的主要实施者,了解东西方医生在此问题观点上的差异或许有助于我们回答这个问题。Jason Phua等近日发表的文章,首次系统报道了亚洲不同国家和地区重症监护室(ICU)医生是如何决定放弃或撤离生命支持设备的,并对东西方差异进行了分析。(JAMA Intern Med. 2015, 175: 363)

文章以问卷的形式,对来自孟加拉国、中国大陆、香港、台湾、新加坡、伊朗、日本、印度尼西亚、印度等国家和地区的1465名ICU医生进行了调研。

结果显示,对于康复无望患者,70%的医生会经常放弃给予生命支持治疗,但仅21%会停止使用机械通气;75%的医生认为“放弃给予”和“停止已经使用的”生命支持措施存在伦理上的差异。这与西方人不同,他们认为,放弃给予机械通气和停止使用机械通气在伦理上是相似的。

该研究中,对于心脏骤停后严重缺血缺氧性脑病患者,82%的医生会下不复苏的医嘱,53.8%的医生会维持机械通气,并且在需要时给予抗感染药物和血管活性药物。而在欧洲和北美国家,超过90%的医生会下不复苏的医嘱,而仅10%~40%的医生会维持机械通气,并且在需要时给予抗感染药物和血管活性药物(图1)。

总体而言,与欧美医生相比,亚洲ICU医生倾向于更积极地治疗康复无望的重症患者。

亚洲医生不愿意放弃生命支持治疗的原因至少包含两个方面。第一,亚洲医生不擅长与终末期患者或其家属沟通或交谈,特别是在中低收入国家,医生与患者家属沟通放弃生命支持治疗时会感受到法律风险和家属的不信任。第二,亚洲医生难以获得患者本人的意愿;与西方人相比,亚洲人没有在清醒时留下“预先声明”的文化习惯,而20%的美国人会对临终阶段的医疗决定留有“预先声明”。在亚洲文化中许多人仍然慎言“死亡”,这种情况下,家属常常出于“保护”的目的避免患者得知“坏消息”。由于患者本人意愿的缺失,以及家属对长辈的孝顺或尊重,常常会导致对终末期患者的过度治疗。

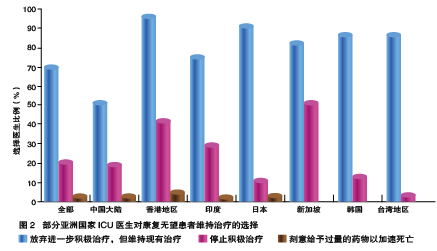

在亚洲国家内部,仍存在着明显差异(图2)。图中显示的是不同国家的ICU医生,对于不能恢复有价值生活的患者,选择“放弃进一步积极治疗,但维持现有治疗”、“停止积极治疗(如血管活性药或者血液透析)”、“刻意给予过量的药物(如巴比妥类药物或吗啡)以加速死亡”的比例。可以看出,中国大陆作出这些选择的比例明显低于日本、韩国、新加坡、香港等相对发达国家或地区。

新加坡和香港在放弃或撤除呼吸支持方面的态度与西方国家相似。一方面是因为这两个地方有高质量临终关怀,根据WHO报告,在亚洲,仅日本、新加坡和香港三个国家或地区成功地将临终关怀与社区医疗整合在一起。另一方面是因为新加坡和香港的医学教育体系受英国影响很大。

中国作为一个发展中国家,有其独特的社会、文化和经济背景。对于康复希望渺茫的重症患者,中国的医生和患者家属似乎更难作出放弃生命支持治疗的决定,是否应当适可而止地把有限的医疗资源和家庭资源释放出来,仍然是一个受多种因素影响的问题。但可以肯定的是,随着全社会临终关怀意识的提高,随着人们对医疗技术认知水平的提高,人们对于重症患者生命支持治疗的态度会更加趋于理性、客观。

欧洲心脏杂志:

年轻人心脏性猝死认识10要点

3月12日,《欧洲心脏杂志》在线发表了一篇剖析年轻人(年龄≤40岁)心脏性猝死(SCD)尸检分子机制以及其亲属如何进行预防的文章。3月26日,美国密歇根大学Thomas C. Crawford教授在美国心脏病学学院(ACC)官方网站梳理了年轻人心脏猝死需要注意的十个要点。

☆ 肥厚型心肌病仍是年轻人SCD的最常见的结构性病因,但在全球部分地区致心律失常性右室心肌病(ARVC)更常见。可致心脏性猝死的其他结构性病因包括:心肌炎、先天性心脏病(包括冠状动脉畸形)和冠状动脉疾病。结构性心脏畸形约占SCD病因的70%。

☆三成SCD病例死于心律失常,其尸检解剖正常(即组织学正常、毒理学测试阴性)。心律失常性猝死包括家族性长QT综合征(LQTS)、儿茶酚胺敏感型多形性室性心动过速(CPVT)、Brugada综合征、特发性室颤和短QT综合征所致的猝死。

☆欧美指南建议:如果有间接证据表明猝死为LQTS或CPVT所致,可进一步做基因检测,包括3个主要的LQTS基因(KCNQ1、KCNH2、SCN5A)和1个CPVT基因(RYR2)。另外,SCN5A基因突变也可以导致Brugada综合征。

☆心律失常性猝死病例基因突变检出率高:研究显示,心律失常性猝死病例中致病基因突变的检出率高达34%;近年的人群研究表明,SCD病例中上述4个基因突变的检出率可能高达15%~20%。

☆临床评估年轻人的SCD风险,既要考虑病史,又要全面评估其三代家族史,包括死亡家族史(如婴儿猝死综合征、溺水、交通事故和癫痫)。此外,对SCD患者猝死前的活动、体力活动水平、死亡前的症状等也要充分进行调查。

☆年轻人猝死应进行尸检,包括宏观评估心脏、肺脏和大脑。

☆SCD患者的一级亲属遗传相同致病基因突变的几率为50%,因为一般人群中95%以上的心脏遗传疾病为常染色体显性遗传。

☆所有SCD患者的一级亲属、SCD致病基因携带者以及有症状的亲属都应详细了解病史和家族史,并接受体格检查,行静息或运动心电图及超声心动图检查,必要时进一步检查,包括心脏磁共振成像、24 h Holter、信号平均心电图和药物激发试验(如怀疑Brugada综合征时,做氟卡尼/阿义马林激发试验)。

☆如条件允许,应对SCD病例行CT扫描和心脏磁共振成像检查,这有助于诊断病因。

☆SCD患者的家属在其死亡数年后可能仍有严重的心理问题,强烈推荐他们接受心理咨询。