职业耗竭是一种与工作相关的压力,以情感耗竭、愤世嫉俗、与患者缺乏情感连结(去人格化)以及个人成就感低为特征。一项国家数据显示,在过去的10年中,由于一些医学生和年轻医生转行,我国25~34岁的年轻医生比例从31.3%降至22.6%,这提示可能有些原因促使年轻医学职业群体缩减,但目前很少有研究关注该群体。

本研究是在北京大学肿瘤医院临床医护人员进行调查,使用的标准化量表包括Maslach职业耗竭量表-服务行业版(MBI-HSS),它包括情感耗竭(EE),去人格化(DP)和个人成就感(PA)三个维度,EE和DP得分越高,PA得分越低,显示职业耗竭的程度越重;努力—回报问卷(ERI)包括努力、回报、过度承诺三个维度,是衡量受试者工作中努力与回报平衡感的重要指标;大五人格量表,包括外向性、宜人性、开放性、神经质、尽责性5个人格特质。

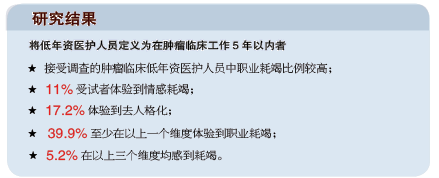

不同于以往研究,低年资医护人员的职业耗竭程度并不比高年资医护人员更突出。在医生人群中,低年资组与高年资组在职业耗竭量表各维度得分没有统计学差异。而护理人员中,与低年资组相比,高年资组的低个人成就感更强。

低年资肿瘤临床医护人员情感耗竭危险因素包括宜人性、神经质和ERI指数;去人格化危险因素包括宜人性、神经质和ERI 指数。与预想结果不同,工作强度,如夜班频率、加班时长等,生活压力如房贷、车贷、家里有需要照顾的老人和孩子等均未成为职业耗竭的风险因素。

相反,心理方面的变量,如某些人格特征(宜人性、神经质)和工作中努力和回报的平衡感是职业耗竭的风险因素。宜人性低的医护人员可能在工作中不易与患者或同事建立相互信任、融洽的合作关系;而具有神经质的医护人员更易在工作中感到焦虑和情感脆弱;另外,工作中努力和回报不平衡也是导致职业耗竭感的重要风险因素。