血液成分输注监测指标探讨

血液安全是临床输血救治的基本原则。要做到安全、有效输血,临床医生应在患者实施输血治疗前严格评估输血适应证;在实施输血治疗后,对输血的疗效进行综合评价。

输血前指征评估

红细胞输注 血红蛋白结合心肺功能、

血液动力学、组织氧合

贫血是内、外科疾病患者普遍存在的一种并发症。贫血的本质是血液携氧能力下降导致组织缺氧。根据原因主要分为红细胞慢性丢失、生成障碍等引起的慢性贫血和外伤、手术等引起的急性贫血。针对贫血患者进行红细胞输注的目的是改善组织供氧,缓解患者临床症状;增强术中麻醉或失血患者对乏氧的耐受性。

红细胞的功能成分是血红蛋白(Hb),其主要作用是向组织输送及释放氧气。红细胞旅程始于肺毛细血管,在此结合氧,因此肺脏的呼吸功能直接影响Hb与氧气的结合。乏氧的组织要得到氧供的改善,还依赖于心脏的泵血功能将结合氧气的血红蛋白运输出去,因此组织氧供不但取决于Hb浓度,还取决于肺功能、心功能。

携氧的红细胞通过体循环到组织,其灌注量多少取决于能够开放的毛细血管量,而这与血容量、动脉压直接有关;到达组织的红细胞释放出氧气,结合二氧化碳再回到肺动脉。因此,此时的静脉血是经过了气体交换后血液,通过检测静脉血氧饱和度可反映组织氧供及氧耗情况, 其正常平均值为75%,下限为60%。

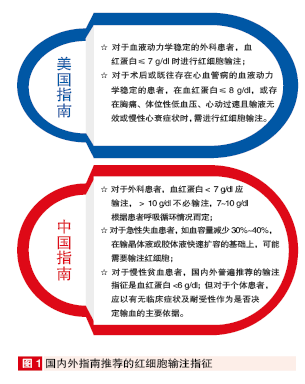

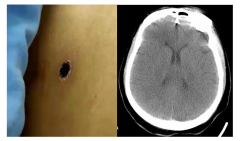

综上所述,对患者进行红细胞输注指征的评估,不要仅局限于Hb水平,还应结合患者心肺功能、血液动力学是否稳定、组织氧合等情况进行综合评估才能对患者进行个体化输血治疗;通过综合分析Hb、动脉血氧分压、血氧饱和度、心排出量、静脉血氧饱和度、血容量、血压等来确定患者是否具有红细胞输注指征(图1)。

其他血液成分输注 血小板计数、出凝血功能检测结合出血危险因素

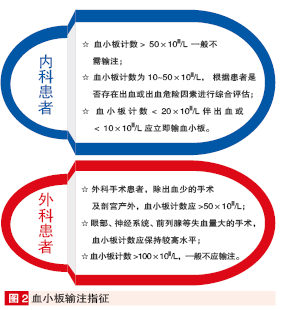

除红细胞以外,其他常用血液成分还包括血小板、血浆和冷沉淀。血小板输注的目的是补充血小板数量,用于因各种原因造成血小板数量和功能异常的出血或有严重出血可能的患者(图2);新鲜冰冻血浆主要含有各种凝血因子,用于先天性或获得性凝血因子缺乏性出血患者;冷沉淀是从新鲜冰冻血浆里分离出的富含凝血因子Ⅷ和纤维蛋白原的沉淀物,主要用于凝血因子Ⅷ缺乏或纤维蛋白原缺乏的出血患者。上述凝血血液成分输注前应进行血小板计数、出凝血功能检测,结合患者是否有出血或可能导致出血的危险因素,如感染、肝病、大量活动性出血、大量输血或输液、血栓形成、抗凝药或抗血小板药物应用等进行综合评估。

凝血指标检测包括活化部分凝血活酶时间(APTT)、血浆凝血酶原(PT)、纤维蛋白原定量检测。若出现PT、APTT延长超过正常上限1.5倍并伴有出血症状,积极补充新鲜冰冻血浆。若纤维蛋白原严重缺乏(<1 g/L)或甲型血友病患者,冷沉淀的效果明显优于新鲜冰冻血浆。

凝血是各种凝血因素(血管内皮、血小板、凝血因子、纤维蛋白原等)相互作用、互为激活的血液凝固过程。目前对患者凝血和纤溶是否正常,只能对相关因素进行分别检测,如PT、APTT、血小板计数、纤维蛋白原、纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物(FDP)、D-二聚体等;由于检测所用标本是离心后血浆,缺乏凝血的重要成分(血小板),因此检测的PT、APTT指标偏离机体凝血实际情况;血小板计数与纤维蛋白原测定不能反映其功能,因此可能出现上述各指标的检测结果与患者的临床情况不一致或无法解释的情况。对于以血液凝固为特点的弥散性血管内凝血(DIC),其FDP、D-二聚体变化不明显,如何识别早期高凝状态并及时治疗加以阻断是此型DIC治疗的关键。

血栓弹力图(TEG)实验可弥补常规凝血检测的上述局限性。TEG检测可得到凝血因子、血小板、纤维蛋白原功能指标;可发现和区别原发或激发纤溶过程;可发现高凝及低凝状态。但TEG是对机体凝血功能的整体评价,无法区别内源性还是外源性凝血途径异常。因此,凝血异常诊断还需结合常规凝血检测结果进行综合分析。

输血后疗效评价

临床症状改善是评估疗效的首要指标

血液输注后要及时进行输血后的疗效评价,减少或避免无效输注(图3)。

临床症状改善是评估疗效的首要指标,而不仅仅局限于检测指标的结果。感染、出血、溶血、患有血液病或恶性肿瘤、心肺肝功能不全、微循环障碍等,可使输注红细胞的有效率明显下降;持续出血、血栓形成、应用抗凝药物等也会影响血浆及冷沉淀的疗效;脾肿大、严重感染、DIC、多次输血产生的血小板抗体、药物性抗体等都会导致血小板输注无效。因此,临床医生对输血后疗效的评估应从血液成分选择的正确性、输注剂量是否足够、导致血液输注效果下降或无效的原因是否存在等多方面进行分析及评价。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

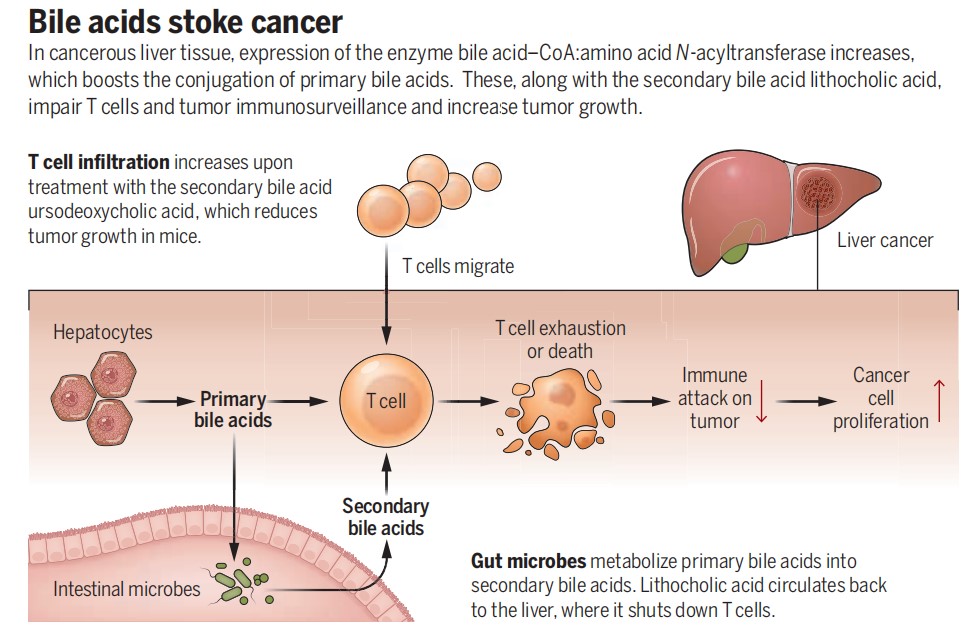

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05