安宁疗护 只有生命可以教导生命

近日,亚洲太平洋安宁医学会前主席、台湾安宁缓和医学会创会理事长、素有台湾“安宁疗护之父”之称的赖允亮教授莅临北京大学肿瘤医院,开启“北京大学肿瘤医院第三期缓和医疗大师课”的帷幕。短短的3天课程他分别从安宁疗护的理念与框架、死亡品质的蜕变、安宁疗护工作人员的增能和安宁医疗的感动与把握四个方面进行了教学和深度的小组讨论。

安宁疗护的理念与框架篇

面对苦难 要把自己变得不怕苦

“或许我们永远没有办法把苦难变成快乐,但或许我们自己可以变得不怕苦。”他将陪伴患者临终的过程称作是“幽谷伴行”。如何才能实现更好的灵性照顾,他的答案是“患者会教给我们,因为只有生命可以教导生命”。赖教授的讲课是从“苦”开始的。

他将患者灵性的痛苦翻译成“苦难”。他说:长久以来,灵性照顾在很大程度上是被忽视的一部分;一方面灵性过度被宗教议题代表,另一方面,大部分灵性痛苦被诊断为心理社会问题而接受治疗。

同时,许多医护人员对灵性定义的理解过于狭隘,想到灵性就联想到宗教,甚至迷信,会本能地排斥它,或者害怕自己能力不够,不敢碰触灵性的话题,将这个问题留给患者自己解决。

有些医护人员认为将宗教引入到临终关怀中便是灵性的关怀。但赖教授说,宗教过早的介入并不一定是好事,患者会觉得使用宗教是不是其他方法都无效了呢?

他分享了自己亲身经历过的真实案例,一位癌症晚期患者,他是虔诚的基督徒,由于赖教授要出国一段时间,因此嘱咐与医院合作的一位牧师在他出国这段时间常来照看这位患者,希望能给他更好的灵性照顾。这位牧师也很负责任,每天都来看望这位患者。然而让他想不到的是,他出国回来去看望这位患者时,患者很悲伤地问他“我是不是快要死了?为什么那个牧师每天都来看我?”

患者的问话让赖教授恍然大悟:“原来我不是在给他灵性的照顾,他像是一个行走在沙漠中快要渴死的人,而我派了一只秃鹰过来,天天在他头顶盘绕,让他原本恐惧不安的心更加绝望了。”

赖教授讲道“对于灵性照顾,我们不知道要如何做,但患者会教我们,患者带我们走入痛苦,与他们一起体验、学习,当机会到来时,我们才能掌握痛苦,改变痛苦。”

谁可以给痛苦之中的患者最有效的照顾呢?只有那个和他在一根索道上的施救者才能真正的安抚他的情绪,给他最有效的灵性照顾。

安宁疗护需高科技与高人文并重

美国学者佩里格利诺指出:“医学居于科学与人文之间,并且非二者中的任何一方,而是包含了双方的许多特性。医学是最人文的科学,最经验的艺术,并且是最科学的人文。”

在医疗技术高速发展的今天,科学家和医学家发明了越来越多的高科技来治疗疾病,器官移植,呼吸机,叶克膜,甚至是更换大脑等都可以得以实现,甚至我们可以去想象随着科技的发展,也许以后活得太久怎么才能死是个难题。

《希波克拉底文集》里提到:得病时,若是治疗的苦强加于病的苦,我们就不当如此依赖治疗。柏拉图在《理想国》里也提到了:经由过度的方式,虽然病人活下来了,但是却造成了无用的生命。我们经常可以在重症监护室里见到有的患者已经没有意识,但是靠着呼吸机可以维持生命体征。

台湾的2012年的健保资料库调查显示:临终前申报使用加护病房的人次为42 136人次,其中52.9%为无效医疗,费用为35.8亿元台币。在高科技发展的今天,仅仅只是关注患者的躯体状况,呼吸次数、血压是否平稳、肿瘤有没有缩小、肿瘤标记物有没有下降,虽然有疗效但是患者不一定获益,包括患者舒适度、整体健康、生活品质等。这些是在治疗取得疗效的同时需要去关注的。如果只有疗效而没有获益的医疗也是不可取的。

希望我们的医疗照护是高技术与高人文的并重。安宁缓和医疗时代的任务是:选择有益医疗,高科技与高人文并重。

护理人员是安宁缓和 医疗团队的主力军

从死亡质量方面来看,安宁缓和医疗的发展体现在以下几个方面:医疗环境、人力资源、照护负担能力、照护质量及社会参与。其中,人力资源是安宁缓和医疗中的主要支撑因素,且护理人员承担着非常重要的角色。

安宁疗护工作在台湾地区发展之初,整个团队仅由赖教授及几名护理人员组成。没有更好的医疗环境、更完善的医疗团队及照护理念,更没有政府支持,他们仅凭责任感与爱,为末期的患者提供力所能及的照护服务。

护理人员主要进行改善症状的护理操作,如症状评估、舒适护理等。现在,台湾安宁缓和医疗团队蓬勃发展,已组建包括住院安宁疗护、居家安宁疗护、共同照护及社区安宁居家共569个团队,其中护理人员占多数。

据2018年台湾最新数据显示,安宁缓和护理学会共有学员2772人,其中获得安宁缓和护理师资格者491人,获得临床教师资格者106人。2017年,国家卫健委印发了《安宁疗护实践指南(试行)》也指出,护理人员作为安宁疗护团队中重要的组成部分,在患者及其家属全人照护中起了十分重要的作用,且承担着评估者、教育者、实施者、协调者和研究者等多重角色。

只有“心动”的人才会帮助他。

安宁缓和医疗是高人性、高品质、高价值的医学领域。“心动”是赖教授常提到的词。他说,不是每个医务工作者都适合从事安宁缓和医疗工作,对即将加入安宁缓和医疗团队的护理人员的首要要求就是,对待患者要“心动”,即对患者所经历的病痛,内心有所触动,而“心动”的升华即为爱。

赖教授用简单而生动的例子说明这点:小鸡遇到困难时,第一个冲在前面的一定是母鸡,这是妈妈的母性。而护理人员在安宁缓和医疗团队中正是“鸡妈妈”的角色。

目前,台湾地区安宁病床照护比为1 ∶1(若小于此比例,政府会关闭床位)。而大陆地区开展类似模式安宁缓和医疗,需要面对的一个问题就是人力资源短缺。但并非无法开展,正如赖教授所说,当人力短缺时,我们能做到的是照顾好身边的人。

死亡品质的蜕变篇

被称为“死亡医生”杰克·凯沃尔基安,曾在报纸上登出广告,向终末期患者推广协助自杀服务,还发明了专门协助自杀的“死亡机器”。1990-1998年,杰克共协助了130名患者自杀。1998年,杰克录制了一盘“死亡录像”,记录了一名患者被实施安乐死的全过程,杰克将它送给了哥伦比亚广播公司并要求播放。1年后,杰克最终被裁定二级谋杀罪名成立,被判10年监禁。之后不幸的是他罹患肝癌,在末期时,这位曾积极倡导安乐死的医生在他生命的尽头即将来临时,毅然决然选择自然死。

赖教授首先用一片叶子枯萎的过程形象地比做医生在面对患者生命末期时的三种选择。第一种意味着医护人员要急救到底;第二种代表为了减轻患者的痛苦,医护人员采取“安乐死”的方式,结束患者的生命;第三种选择意味着重视患者生命质量,对患者实施安宁缓和医疗。

死亡是每个人都必须面对的终极问题,赖教授从上面的例子引出一些思考,当医生面对患者时,为了延长患者生命和给予最理想的治疗之间如何平衡和选择?赖教授讲道:“延长生命不等于延长濒死期,最理想的治疗不等于最大的治疗,允许自然死亡不等于杀害。”

赖教授提倡医疗自主,拒绝无效医疗,提倡自然死,而不是安乐死,并详细介绍了安乐死和自然死的区别。

“安乐死”是指,为减少患者的痛苦,以特定方式刻意结束患者的生命。若非使用特定方法,该患者将能存活。因此,安乐死是刻意致人于死的手段,让不会死亡的人提早结束生命。

“自然死”是指,按缓和的自主意愿,不使用维持生命的医疗方式来拖延不可治愈的患者的濒死阶段,使末期临终患者因其疾病的自然过程而死亡。这些维持生命的医疗包括心肺复苏术,人工呼吸器,强心升压剂,各种插管等。

随后,赖教授为与会者讲述美国“死亡医生”的故事。

可见,安乐死存在诸多伦理及法律问题,而自然死更为合理,更符合人道。

安宁疗护工作人员的增能篇

从业人员的素养决定安宁疗护的“含金量”

2002年,WHO给安宁疗护进行了重新定义:它是一门临床学科,通过早期识别、积极评估、控制疼痛和治疗其他痛苦症状,包括躯体、社会心理和心灵的困扰,来预防和缓解身心痛苦,从而改善面临威胁生命疾病的患者和他们亲人的生命质量。

赖允亮教授重点提到了以下几个方面:

第一、躯体照护方面 当前阶段的安宁疗护从业人员应增加自身业务能力,其中重点是增加症状解决的能力。在安宁疗护的“价值”体现不明显时期,改善患者的症状不仅可以让患者舒适,也可能让医生认识到安宁疗护的意义。目前处理的比较好的症状是疼痛,除此之外还有疲乏、失眠、焦虑抑郁、恶心呕吐、厌食、谵妄等许多症状需要进一步解决。

第二、社会心理照护方面 目前国内外比较能够认可,甚至可以实践的能力之一是共情,也叫做同理心,或者神入。医生、护士、社工等人可以感受到患者的感受,并且让患者感受到我们已经感受到他们的感受是非常重要的一个过程,这一过程传递的不仅仅是医疗信息,更是一个生命同另一个生命的沟通。

第三、心灵的照护 在照护晚期患者的时候,我们往往始于心动,或者始于爱,但有些人会渐渐感到耗竭。其中一个原因就是发现自己有好多时候不能帮患者做些什么,自己无能为力,渐渐地萌生退意。当被问及这个问题时,赖教授用了“Compassion”这个词,解释为一起受苦,称为同苦心。“幽谷伴行,共同受苦”是我们可以借鉴的方式。他说:“当我们改变不了什么时,陪伴着他,陪他等待着。”

全世界范围内的安宁疗护,或者缓和医疗(姑息治疗)已经开始了快速发展,我国也正在加紧步伐。许多安宁疗护病房、安宁疗护团队已经开始了他们的工作,但面临的困境仍然不少,其中一个困境就是“价格”低廉的安宁疗护本身的“价值”未被广泛认可。而安宁疗护被认可的一个重要渠道就是从业人员的自身提高,包括医疗技术的提升和人文素养的提升。

此外, 赖教授讲到安宁疗护的发展时指出,目前癌症治疗的安宁疗护已经得到了部分共识,在将来,还要将安宁疗护的这一理念,或者这份“爱”传递到其他疾病领域。因为安宁疗护的适用范围为终末期疾病,并非仅限于恶性肿瘤,包括透析患者,艾滋病患者等。因为疾病有分科,而安宁疗护的这份“爱”却适用于所有人。

安宁医疗的感动与把握篇

重视疲乏管理使癌症治疗更有效

美国国立综合癌症网络(NCCN)将癌症相关疲乏(CRF)定义为:一种痛苦而持续的主观感受,为肿瘤本身或抗肿瘤治疗所致的躯体、情感和(或)认知上的疲乏或耗竭感,且与近期的活动量不符,并影响患者的日常功能,通过常规的休息和睡眠并不能得到有效缓解。

疲乏是患者的一种主观感受,在临床实践中应重视患者疲乏的评估:第一,从癌症确诊开始,就需要评估患者是否有疲乏,即使治疗完成,仍必须追踪。疲乏的评估包含多个方面,需使用量化指标在病历中记录。第二,对于中度以上的疲乏,须有全面完整的评估,包含疾病和治疗造成的因素。第三,需告知患者改善疲乏的方法,且因人而异提供改善症状的建议。

NCCN推荐应筛查所有癌症患者是否存在疲乏及疲乏的严重程度,完成抗肿瘤治疗后的生存者也需要监测疲乏状况。筛查结果提示,中度到重度疲乏的患者建议对其进行有针对性和综合的评估,尤其完善引起疲乏的相关因素。研究显示,通过网络症状管理(包括对疲乏的管理)患者报告结局可以明显提高健康相关生活质量。常用的疲乏评估量表为简明疲乏量表,这是一个多维度量表,包括疲乏的严重程度和对生活带来的影响。台湾已将其翻译成繁体中文并广泛使用。

早年赖教授等从黄芪中提取、分离、高度纯化得出黄芪多糖(PG2),制成药物后进行了临床试验。结果发现,治疗组接受PG2治疗,疲乏症状有七成得到改善,且疲乏的改善程度可维持8周。此外,治疗组患者的食欲和整体健康状况均有显著改善,PG2治疗组和使用安慰剂的对照组在不良反应和严重程度上无显著差异。此后,在台湾地区又进行了大规模的临床试验并验证了该研究结论。

“生命教导生命”才能发现生命的意义

“医生,我不想死!您能保证吗?”,赖教授提出这个问题时,我们尝试了各种回答,总觉得不能很好地解决问题。赖教授说,“其实,患者不是在向你寻求保证,更是在向上天寻求保证,只不过你刚好站在那!因为作为医生,你是有最大的机会站在这个位置!”

面对终末期的患者,此时此刻,你其实没有什么能做的。因为我们永远也无法切实体验到患者的苦难,尽管我们有同理心但是同苦心却是很难达成,特别是面对生命消逝这一终极的难题,因为我们没有体验过也无法体验,所以我们很难达到同苦心!

那么,我们还能做什么呢?赖教授提出了“生命教导生命”“患者是生命的导师”这两个命题。人有探索意义的本能,如“为什么是我?”“我要怎么办?”“别人怎么办?”。通过患者的生命教导,我们可以看到“明天的勇气”以及意义的寻求。

正如意义治疗创始人维克多-弗兰克尔在其经典代表作《活出生命的意义》书中所说“我们不能避免苦难,但是我们能够选择面对苦难的态度。即便在一切都被剥夺,时刻面临死亡的威胁,心灵的自由也是我们最后谁也无法夺走的自由。”寻找生命意义的三种途径:第一,工作(做有意义的事情);第二,体现价值(如爱);第三,直面恐惧。弗兰克尔深信每个人都可以找到属于自己的生命意义,或通过创造和工作,或体验某种事物体验爱一个人,这两个途径相对容易实现,因为这是生的层面,即创造与爱。而在极端情况下,当一切被剥夺,当真正面对死亡时,无法避免的苦难本身则成为了生命的意义。其实这是关于死的层面,即痛苦与失去。即苦难这个过程本身对人生的意义。我们在患者身上见证这一勇气,并将其发展为专门的心理治疗方法,即意义中心心理治疗,以期帮助更多经历苦难的患者。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

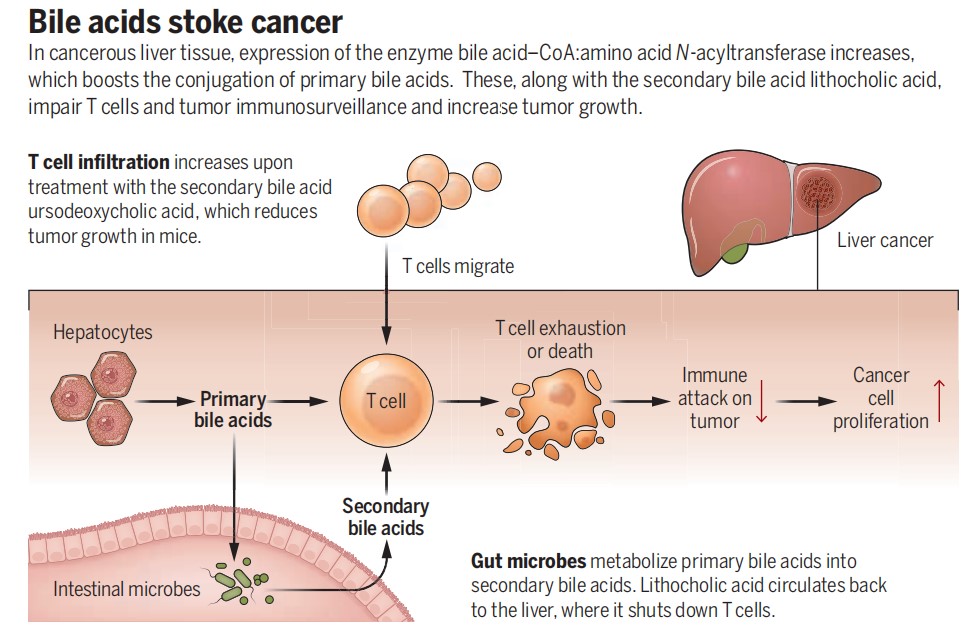

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

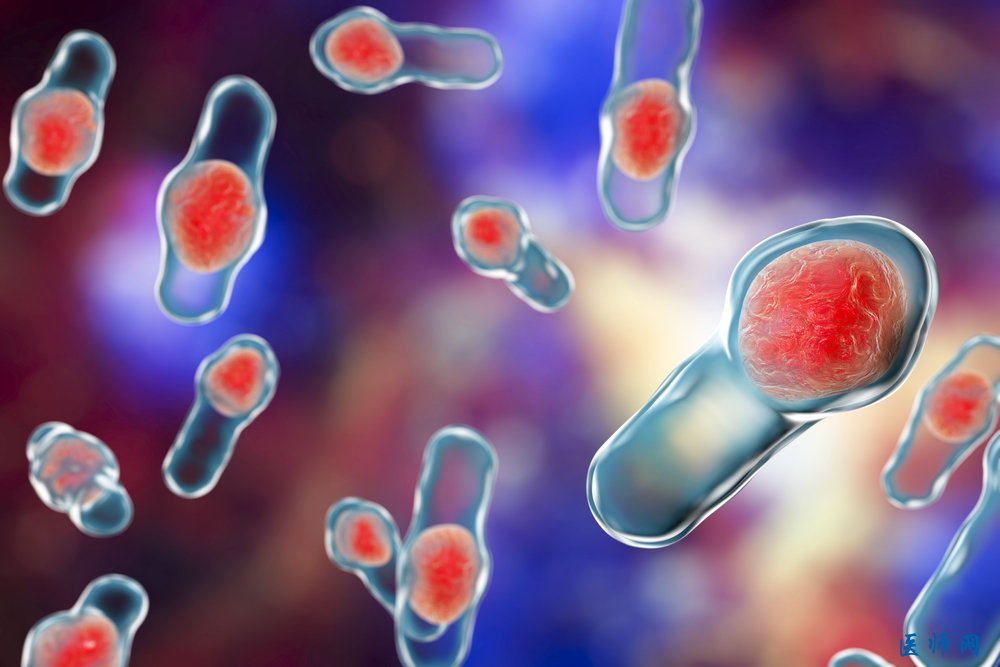

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05