心理干预:春风化雨般抚慰癌痛患者(上接第20版)

人文艺术 为癌痛治疗增添色彩

恶性肿瘤令患者、家属/照顾者的生活翻天覆地,家庭角色、家庭结构、日常生活、人际关系都可能逐渐出现变化,而疼痛更进一步加剧原本便不欢愉的生活。

癌痛患者常因为疼痛,躯体活动受限,静卧在床或修养在家,切断了曾经的社会交往与文娱活动,照顾者也同样如此被禁锢在家。在癌痛患者或家属中开展人文艺术活动,如端午节制作香囊、中秋节兔爷填色、父亲节沙画寄言等活动,一方面可转移患者或家属对病痛的负性思考,另一方面通过活动本身及活动过程中的友好互动重燃愉悦感。

除此之外,针对患者子女开展感恩绘本角色扮演阅读、为终末期患者举办生命回顾,既是对即逝者的尊重、感恩,也是对生者的生死教育。

宣传教育

健康教育 让癌痛无处遁形

癌痛知识缺乏是无法实现良好癌痛控制的明显障碍,以往许多疼痛教育随机对照试验在能否有助缓解疼痛这个问题上表现出不一致的研究结果。

患者健康教育

为确定其效果,韩国2014年一项Meta分析显示,健康教育可在一定程度上缓解住院癌痛患者的疼痛,特别是对NRS≥4分的中度疼痛患者效果相对显著,但效果仅体现在健康教育实施后2周内,2周后及出院后的患者健康教育效果并无明显体现。

香港一项Meta分析显示,健康教育可有效降低癌痛强度,但并不能明显地改善癌痛患者的生活质量,提示改善癌痛患者的生活质量还需要掌握具体病情,使用多样化的手段,更加个体化地开展健康教育。

照顾者健康教育

面向照顾者的健康教育也必不可少,通过各种教育及技能培训丰富照顾者的疼痛处理知识、改善照顾者多维度的生活质量、提升照顾者疼痛处理自我技能、减轻对症状负担的心理感受、减少阿片类药物使用的态度性障碍等。

医护人员健康教育

对我国而言,面向医务人员的疼痛教育,包括如何发现患者的疼痛、如何与患者或照顾者谈论疼痛、疼痛评估工具使用、癌痛处理手段、阿片类药物特点等内容也亟需推广及完善。

治疗进展

心理干预 不失为一种上策

绝大多数心理干预研究没有特地针对癌痛设计,而是包括癌痛在内的多种癌症症状作为结果变量评估疗效。

2012年Gorin收集自1966-2010年发表的成人癌痛心理干预随机对照试验进行Meta分析。以疼痛程度及干扰程度为结果变量,总计4199例患者纳入各类研究,干预对疼痛严重程度的平均效应值0.34,疼痛干扰的平均效应值0.40,提示心理社会干预措施对癌痛严重及干扰程度均具有中度效应。

心理社会干预对多种情绪、躯体症状的处理都有效,但需要铭记的是每个癌症患者的心理社会需求随着个体特点、治疗相关因素而变化。

以疾病分期为例,心理干预对晚期癌痛患者的有效性结论则不一致。例如意义及存在治疗对晚期癌症患者的生活质量有改善,但使用心理社会措施缓解晚期癌症患者的疼痛及症状处理文献却鲜有数据支持。

最近一篇综述探讨认知行为治疗对晚期癌症患者的帮助,发现对包括疼痛在内的任何癌症症状均无明显效果。

另一项癌症患者电话访谈支持及药物处理的研究报道,基线疼痛最严重以及疾病进展/复发的患者其疼痛水平在干预后难以获得改善。癌症晚期相比其他阶段,患者的疼痛及其他癌症症状发生更多、更重,更难以处理。

心理社会干预诸如意义治疗、支持治疗及尊严治疗等相关心理治疗手段来考虑患者的整体痛苦可能是一条出路。

治疗技术

有创治疗 对付癌痛的鬼斧神刀

临床上按照世界卫生组织癌痛治疗三阶梯指南的基本原则,使用传统的止痛药物后,仍有10%~15%患者疼痛不能获得满意缓解,或出现不同程度的不良反应。

概念提出

1996年,世界卫生组织针对传统止痛药物治疗难以缓解,以及虽可缓解但药物不良反应难以耐受的患者,首次提出“有创性治疗”。

有创性治疗发展至今主要包括神经阻滞、椎体成形术、碘125粒子植入、止痛泵植入等技术。

临床研究

近年一项包括358例患者的Meta分析显示在术后4周、8周时,行腹腔神经阻滞的患者较对照组未见明显疼痛缓解,但阿片类药物用量较对照组显著降低,故认为与单用阿片类药物对照,行腹腔神经阻滞患者的不良反应发生更少。

一项包含283例患者共749处病变椎体的椎体成形术研究结果显示,在随访1~24个月后,86%患者疼痛显著缓解,61%患者术后不再需要脊柱支撑保护,62%患者不再需要口服止痛药物。

研究结果

这些研究结果从缓解难治愈性癌痛、减少阿片类药物摄入量、减少阿片类药物不良反应、改善患者生活质量等各个角度显示出数据支持,而这些获益点正是患者、照顾者前述无法获得有效止痛处理过程中的障碍。

然而,当前的创性研究多注重对疼痛程度、药物剂量、不良反应及生活质量改善作为结果评价,并没有涉及患者心理压力的缓解,及患者/照顾者选择有创治疗的心理学研究。希望今后更多开展相关性研究。

姑息治疗

姑息镇静 为晚期癌痛患者撑起一把伞

姑息性镇静是为了治疗患者的难治性症状而有目的的诱导和维持其镇静状态。

疼痛是肿瘤患者终末期常见难治性症状,除此之外还包括呼吸困难、谵妄、呕吐、便秘等,这些症状往往在终末期混合存在,严重影响患者生存质量。

终末期难治症状是患者出现自杀意愿的主要原因。超过90%终末期肿瘤患者在生命最后一周要求对疼痛、呼吸困难、谵妄、和(或)恶心进行临床治疗。谵妄是要求镇静的常见理由,约15%~36%伴谵妄的患者要求实施。

许多研究证实,姑息镇静能明显缓解患者的难治性症状。最近一项纳入14项姑息镇静时亲属情感变化的系统回顾分析,7项定性研究显示,多数亲属对于临终镇静持积极态度,78%~93%的亲属对姑息镇静的效果满意。88%的亲属认为姑息镇静有助于改善患者的不适症状。但需要注意的是亲属对此的消极态度也不容小觑。

另一项研究显示,5%的亲属不满意使用镇静治疗。亲属对镇静的不满意主要与姑息镇静后的效果、缺乏足够的信息沟通、关心影响患者生存,以及认为有其他改善症状的方法等有关。

在我国,针对晚期癌症患者的姑息镇静仍处于起步阶段,相关的临床治疗经验较少。姑息镇静由于其牵涉生存期等伦理问题而存在争议。但不可否认的是,姑息镇静能有效控制晚期恶性肿瘤患者的难治性痛苦症状,最大限度地提高患者生存质量和维护患者的生命尊严,但该领域的社会心理学研究还有待进一步开展,为姑息镇静的被认可及规范化提供依据。

抗抑郁药 给癌痛带来希望

NCCN成人癌痛指南指出,抗抑郁药和抗惊厥药是治疗癌症相关神经病理性疼痛的一线辅助药物,抗抑郁药物镇痛效果与抗抑郁作用无关,镇痛剂量常低于治疗抑郁所需剂量。

抗抑郁药可能的镇痛机制:(1)抑制脑干-脊髓背角的疼痛抑制系统,涉及导水管周围灰质区内啡肽和缝核五羟色胺镇痛系统;(2)影响蓝斑核去甲肾上腺素镇痛系统;(3)镇痛应用最多的三环类抗抑郁药,除抑制五羟色胺和去甲肾上腺素再摄取外,还具有拮抗N-甲基-D-天冬氨酸受体、阻断钙离子通道和钠离子通道以及抗组胺作用(促进睡眠有利于镇痛)等;(4)直接或间接影响内源性阿片系统。

三环类抗抑郁剂用于癌痛的临床研究较少,阿米替林(50 mg/d)联合阿片药物用于癌性神经痛的患者,结果阿米替林组较安慰剂组最高疼痛评分和平均疼痛评分分别减少0.9 和0.7,但阿米替林组头晕、嗜睡和口干的不良反应增加。也有研究证明阿米替林用于乳腺癌相关性神经痛有效,然而其抗胆碱能不良反应也使其应用受到限制。

近年来,新一代5-羟色胺和去甲肾上腺素再摄取抑制剂在神经病理性疼痛综合征领域的应用备受重视,其中代表药物是度洛西汀是首个被FDA批准用于治疗糖尿病性周围神经痛的抗抑郁药,给癌痛治疗带来希望。

发表评论

最新评论

-

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

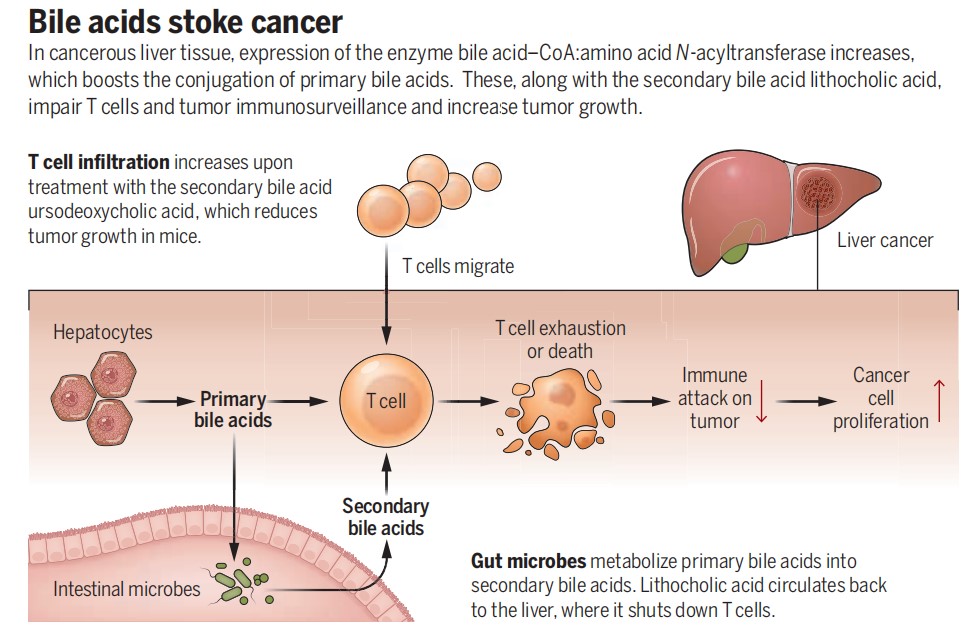

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

new双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

在精准治疗、功能保护越来越多地被重视的情况下,内镜与腹腔镜“双镜联合”成为胃肠疾病诊疗的一种趋势。

2024-12-24

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

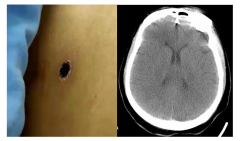

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

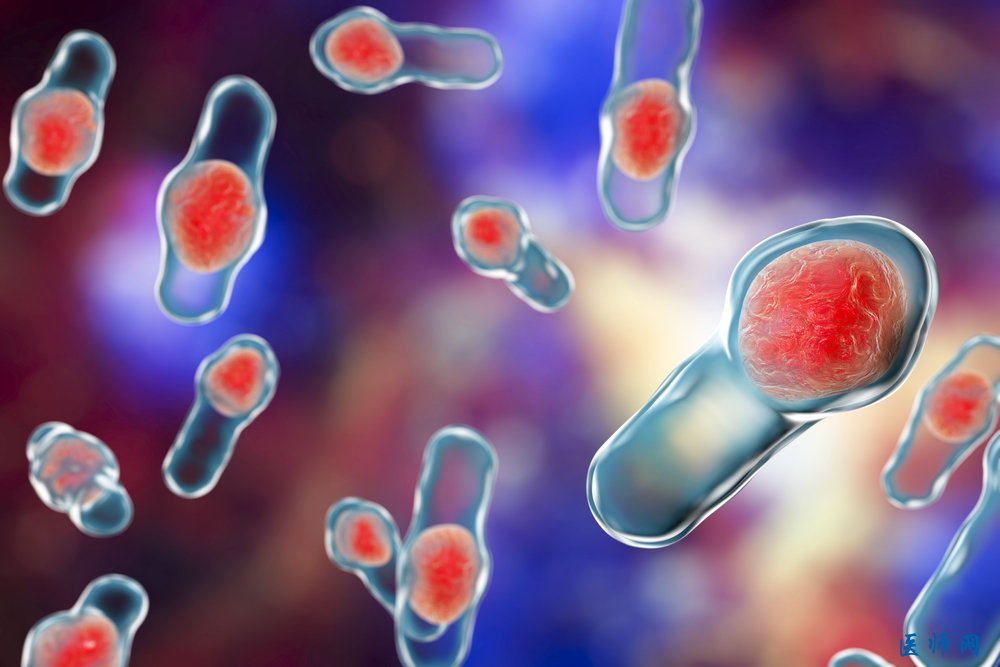

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05