中西医结合 卒中防治的理想途径

卒中是我国成年人致死、致残的首位病因,具有高发病率、高致残率和高死亡率的特点。目前,我国脑卒中患者人数高居世界首位,2017年约有196万人死于卒中,每5位死亡者中至少有1人死于卒中。缺血性卒中动、静脉溶栓等方法的实施及出血性卒中微创血肿清除术的广泛采用,使卒中治疗迈上了一个新台阶,然而其整体防治水平仍不令人满意。针对卒中危险人群的筛查、防控可有效降低卒中发生率已成共识。无论是卒中筛查、早期预防、卒中治疗还是卒中后康复,中西医结合是理想途径。

防治结合 建立脑卒中筛查与防治网络

中国中医科学院西苑医院 张允岭

脑卒中筛防与防治工程项目是由国家卫健委牵头,于2012年开始推行的一项全国性的针对脑卒中高危人群开展的项目,通过筛选优秀基地医院带动基层医院开展具体工作。脑卒中高危人群筛查与防治工作秉持“预防为主、防治结合”的原则,对高危人群做到早发现、早预防、早管理,积极推广普及脑卒中高危人群防治适宜技术,从而提高脑卒中知晓率、治疗率和控制率,推动脑卒中防治工作由疾病治疗向健康管理的巨大转变。

2012-2019年,张允岭教授带领的脑病团队,针对北京市海淀区、丰台区、昌平区10个社区的常住居民,通过多种形式(宣传海报、宣传条幅、专家讲座、义务出诊等)的科普宣传,累计筛查人数50800余人次,其中脑卒中高危人群累计12700余人次,共有49292例纳入中国卒中数据中心信息平台。

脑卒中高危人群中医证候规范化研究 对伴有不同危险因素的脑卒中高危人群中医症状、舌脉特点及其证候要素进行了总结;结合现代医学手段,对脑卒中高危人群中关键证候要素如痰湿、血瘀等与颈动脉斑块的发生的相关性进行深入探讨。研究显示,建立脑卒中高危人群中医证候规范,为脑卒中高危人群早期个体化辨证论治及中医药社区防控方案推广应用提供依据。

一体化慢病管理网络 联合社区建立高血压病、高脂血症、糖尿病等慢病管理档案,开展项目点常住人口和心脑血管病流行病学调查,建立包括筛查监控、治疗康复、追踪随访等为一体的脑卒中全程管理服务模式,同时对脑卒中高危人群实施分级管理策略。

社区医疗服务中心-三级医院联动 在当地医疗卫生机构主导下,三级医院、社区医疗卫生机构构建双向转诊、上下联动、防治结合、中西医并重的社区-基地医院联动模式,打造一支专业化防控团队。

脑卒中高危人群筛查与防治工作的开展,初步实现了脑卒中防治工作的关口前移、重心下沉,使得脑血管病可防可控,利国惠民!

中医药防治卒中“三步曲”

湖北省中医院 丁砚兵

近年来,中医药领域对卒中症状学、证候规范化、证候演变规律、卒中危险因素的筛查及卒中综合防治方案的研究和优化、中医药有效药物的研究等方面进行了逐步深入的临床科学研究,提出了新理论、新方法指导中医药治疗卒中全程的临床实践,取得了一系列研究成果。中医药可依次完成“三步曲”,发挥疾病预防作用、重大疾病治疗的协同作用及疾病康复中的主导作用。

未病先防 卒中与高血压、糖尿病、血脂异常、心脏疾病、吸烟、饮酒、不健康饮食等多个可干预危险因素有关。存在卒中危险因素的人群要及早进行心脑血管筛查,以颈动脉血管彩超和TCD检查结合中医证候要素和体质辨识,高危人群可采用中医辨证药物干预,再融合中医养生保健措施,降低卒中的发病率,做到未病先防。

急性期 中医药协同治疗 在现代医学给予抗血小板聚集、溶栓及血管内治疗等措施的情况下,应发挥中医药的协同治疗作用。基于前期大量临床研究,风、痰、瘀、火、虚、毒等病理因素对于卒中进程和预后起着至关重要的作用,因此在发病早期,结合“毒损脑络”“中风热毒”等理论指导,将清热化瘀、解毒通络、醒脑开窍等方法应用于临床,配合针灸等,发挥中医综合治疗的优势,缩短病程,降低死亡率,提高康复率。

超急性期后 早期中医综合康复 中医综合康复措施对于卒中后运动功能、语言功能及吞咽障碍功能恢复具有明确的疗效。目前临床研究证实超急性期后早期康复并贯穿全程更有利于患者康复,结合现代康复手段的中医特色康复措施对于卒中后抑郁、睡眠障碍及认识障碍等具有明确疗效。康复过程中,可根据个体情况给予中药、针灸推拿等治疗。

目前卒中筛查与预防以综合性医院为载体,以高血压等危险因素及相关血管形态功能检查为主要手段,而中医院及中医药干预参与程度不够,同时大多数二级医院不具备核磁共振及一站式多模式CT设备,充分发挥与创新中医药的优势与特色,有利于分级诊疗及节约医疗资源,更好的防治卒中。

重视四大环节 发挥中西医结合优势

贵州中医药大学第二附属医院 况时祥

中西医结合是脑卒中防治的理想途径,临床重视分型分期治疗、中西医结合卒中单元模式、使用特色中药及运用中药调控免疫则有助于发挥其优势。

强调分型分期治疗 分型分期治疗是发挥中西医各自优势,提高卒中整体防治水平的重要措施。按脑梗死、脑出血的常用分型,腔隙性脑梗死及脑出血1型可以中医疗法为主,其余3型脑梗死及4型脑出血患者均宜中西医并重或以西医治疗为主。从分期治疗而言,无论脑梗死或脑出血,急性期多中西医并重或以西医治疗为主;恢复期则在常规西医治疗基础上,强化中药复方、针灸、推拿等方法的运用,以加速康复;后遗症期则以中医方法为主,促进患者进一步康复并预防病情复发。

采用中西医结合卒中单元模式 中西医结合卒中单元是在卒中单元基础上把中医药疗法如特色中药、针灸、推拿、中药外治等融入其中, 并形成统一、规范的综合诊治方案,是当前最理想的中西医结合治疗模式,可极大地提高脑卒中的综合防治水平。

使用特色中药 虫类药水蛭、土鳖虫、蜈蚣、全蝎等在改善卒中后脑循环障碍,促进脑血管及神经功能恢复等方面作用突出;藤类药具有活血化瘀、祛风通络、抗炎调节免疫等作用,对脑卒中具有多重治疗效应;马钱子性质毒烈,功能通络开闭、强肌起萎、益气健脑,对促进脑卒中后瘫痪、麻木、记忆减退等症改善有独特作用。合理运用上述特色药物,有助于提高脑卒中临床疗效。

运用中药调控免疫 近年研究表明,缺血性卒中发生时,大量炎症因子产生,既导致血管炎性损伤,又可透过血脑屏障损伤脑组织,是卒中后继发认知损伤、抑郁焦虑及导致运动功能等预后不佳的重要原因之一。辨证论治、整体调节是抗御卒中后免疫损伤的关键,而精选具有独特免疫调节作用中药融入复方,对纠正卒中后免疫功能紊乱,减轻血管炎性损伤及脑组织损伤更有积极意义,是提高疗效的又一重要环节。

第2版

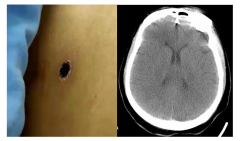

破瘀醒神法在出血性中风病急性期的应用

云南中医药大学第一附属医院 脑病科 林亚明

近15年文献综述对卒中有以下9种治法:开闭固脱法,化瘀降浊法,潜阳熄风法,理气豁痰法,补肾填精法,益气活血法,通腑泻热法,清热解毒法及破瘀醒神法,笔者参与后两法创立。

破瘀醒神法的提出

继承导师任继学教授、国医大师《悬壶漫录》论治中风病方法:开闭,固脱,豁痰,潜阳,化痰,理气,填精,药禁及预防等思想。依据 《伤寒论》“抵挡汤”及《血证论》“血实宜决之”及《东医宝鉴》“宣窍通关”等中医理论和我们临床经验,首次把破瘀法与醒神法结合起来,创立了治疗急性脑出血的治法——破瘀醒神法(即破散瘀血,通利血脉,通利二便,清泄瘀热,开窍启塞,舒理神机而达清醒神明之法)及其破瘀醒神汤(由炒水蛭、土蟞虫、桃仁、红花、酒制大黄、白薇、石菖蒲等组成)。

破瘀醒神法针对急性出血性中风病因虚、痰、瘀、毒;针对其病机脑借脊髓、脑气筋、督、任脉为其神机传出传入之径路,使脑神之气与五脏六腑皮肤筋脉以及五官之神气相互对接往来传输,从而产生各种生理活动。

破瘀醒神法主治急性期出血性中风,中脏腑辨证属于痰蒙清窍证,痰热内闭心窍证;中经络辨证属于风火上扰证,痰热腑实证,风痰阻络证。病证一经诊断尽早使用。

应用举例

以破瘀醒神法为原则组成的破瘀醒神汤作为我院约定处方在院内使用。自1990年以来的28年间,在急诊科和脑病科使用,于西药治疗同时加破瘀醒神汤参与救治脑出血960例,总有效率75.1%。还能明显减少致残程度,减少癫痫发生率、减少抑郁和焦虑发生率,减少认知障碍及痴呆发生率,依据文献研究和查新可知疗效居国内领先。

又一项临床研究提示,以出血量小于30 ml或大于30 ml又不适合手术的92例急性脑出血患者为研究对象,随机分成破瘀醒神汤加西药治疗组与单纯西药对照组。结果显示治疗组疗效优于对照组,总有效率达79.1%。

对卒中后抑郁的再认识

首都医科大学宣武医院 黄小波

卒中后抑郁(PSD)是脑卒中后最常见的情绪障碍。PSD以情绪低落、兴趣减退为主要临床表现,增加病死率和自杀率,给社会及家庭带来沉重负担。卒中后1个月至2年PSD高发,患病率为20%-79%。PSD具有患病率高、漏诊率高、不易察觉和自杀风险高等特点。因此,早期识别、准确诊断和及时治疗具有十分重要的临床意义。

发生机制尚未完全阐明 PSD的发生机制可能涉及遗传机制、生物学机制、社会心理学说、其他因素等。PSD既与卒中脑损害及伴随的认知损害、功能残疾、生活质量下降等有关,又与既往情感障碍病史、人格特征、应对方式、社会支持等社会心理因素有关,因此PSD治疗原则应综合运用心理治疗、药物治疗和康复训练等多种治疗手段,以期达到最佳的治疗效果。重度PSD患者建议请精神科医师会诊或转诊精神科治疗。

关注患者精神心理状况 PSD相当于中医学“中风”“郁证”合病范畴。中风的基本病机总属阴阳失调,气血逆乱。病位在心脑,与肝肾密切相关。病理性质多属本虚标实。该病病因病机复杂,在中医治未病理念、整体观念及辨证论治思想指导下的中医药治疗显现出一定优势。对于卒中患者,应关注其精神心理状况,并提醒家属给予患者足够的关心和理解,一旦发现患者有抑郁倾向,应及时干预,将危险降至最低,提前预防并早期规范治疗。

补气活血 疏肝健脾 临床治疗PSD虽有诸多治法,但补气活血、疏肝健脾乃最基本的治疗大法。目前临床研究多停留于一般的临床经验总结或诊疗观察阶段,存在辨证分型比较宽泛,诊断、疗效评判尚无统一标准等不足。开展多中心、大样本的临床研究,对准确把握卒中后抑郁发展过程中证候的演变特点,探讨临床辨证论治规律,规范化诊疗,提高本病的临床疗效具有重要意义。近年,针灸、太极拳、八段锦、五行音乐、足疗等非药物疗法干预PSD已成为临床新的治疗方向。

针灸促进脑血管病康复中的脑功能重塑

北京中医药大学东直门医院 邹忆怀 陈星

中医药对卒中康复有较好的临床应用基础及整体调节特色。目前,国内各级中医院广泛应用针灸促进卒中患者肢体功能康复,针灸治疗脑血管病偏瘫已取得初步共识,而中国脑血管病指南纳入针灸作为建议治疗方法。在具备较好疗效基础的情况下,针灸在促进脑血管病后脑功能重塑的机制,在研究中不断深化。

体针与脑功能重塑

阳陵泉穴是治疗卒中应用频率最高的穴位之一,张景岳《类经图翼》中记载阳陵泉穴“主治偏风,半身不遂”。应用功能磁共振研究针刺偏瘫患者阳陵泉后的脑功能成像变化。结果显示,从脑局部效应看,针刺阳陵泉可促进病灶侧大脑皮层功能区的转移和次级功能区的功能代偿,增加小脑和大脑初级感觉运动皮层的联系,同时帮助运动协调和运动学习;可以激活锥体外系,从而缓解偏瘫患者的痉挛状态。而从整体脑网络层面上,针刺阳陵泉首先可增强双侧大脑皮层间的功能连接,抑制健侧大脑半球运动皮层过度代偿导致的同侧联带运动,促进偏瘫和痉挛的协同恢复;更重要的是可以调节多个不同脑功能网络之间的有效连接:对默认网络(DMN)调节,恢复认知能力和运动功能;调节感觉运动网络(SMN)相关脑区活动,增强感觉反馈对运动输出的作用;激活执行控制网络(ECN),对运动相关脑区进行抑制。

头针与脑功能重塑

中风病位在脑,头部穴位针刺治疗可促进头部经气内外及横向联系,我们在研究中发现头针有效增强运动功能网络内部连接性,减轻卒中后脑灰质损伤,加强皮层功能区之间的协调和代偿作用,促进相应神经功能的改善。

中医针灸可有效、全面地促进脑功能重塑,可依据卒中发病时间、损伤左右侧、运动损伤程度及康复技术的不同,进行针对性干预;在注重现代运动和物理康复治疗的同时,应充分发挥中医药治疗的特色和优势,通过多种疗法的联合应用,调节患者的神经可塑性,促进神经功能的全面康复。

虫类药分期治疗中风病的特点

江苏省中医院 吴明华

虫类药(全蝎、僵蚕、水蛭、蜈蚣、地龙等)为血肉之物、有情之品,性喜走窜,通经达络。而中风“久则邪正混处其间,草木不能见效,当以虫蚁疏逐”。再次强调虫类药具有活血化瘀、攻坚破积、搜风剔络等作用。因此,在常规西药治疗基础上,运用虫类药分期治疗中风病,可明显提高临床疗效,改善神经功能缺损症状。

先兆期 配伍平肝熄风药

风属肝,肝肾亏虚,肝阳上亢,肝风内动,挟痰走窜经络,故卒中患者常先有头晕、头痛、头胀、手足麻木、口眼歪斜等先兆表现,并多伴有高血压、高脂血症、脑动脉硬化等基础病。治宜平肝熄风、滋阴潜阳。虫类药宜重用地龙、僵蚕。地龙咸寒,长于清热熄风,通行经络;僵蚕咸平,既祛外风又熄内风,还可通络止痛、化痰散结。配合平抑肝阳之药天麻、钩藤、石决明,或合用天麻钩藤饮化裁,共凑平肝潜阳,熄风通络之效。

急性期 配伍化痰祛瘀药

卒中急性发作以风、火、痰、瘀为主要病因,痰瘀既是主要致病因素也是病理产物。在常规化痰、祛瘀、熄风、清热的基础上,可重用水蛭等虫类药,以加强化痰祛瘀、搜风剔络之功。水蛭为破血第一要药,其破瘀血而不伤新血,专入血分而不伤气分。现代药理学研究证实,水蛭所含的水蛭素、肝素和抗血栓素、组织胺样物质,具有抗凝、抗血栓、降血脂、抗炎等作用,可以防止管腔内血栓再形成及进一步阻塞,减轻脑微血管内皮损伤。

恢复期 配伍补气活血药

卒中后期,病程迁延日久,以气血亏虚为本。血为气之母,气为血之帅,常配伍补气药黄芪、党参、白术、炙甘草等或合用补阳还五汤化裁,使气行则血运,血运则气畅。现代药理研究发现,地龙具有溶栓、抗凝、降血压等多重作用,补阳还五汤能抗血栓、抗动脉粥样硬化,促进神经系统修复。

总之,虫类药长于破血化瘀,力量强,功效猛,不宜大剂量使用。且虫类药属于异体蛋白,过敏体质者应慎用,使用时应注意患者有无过敏症状发生,对需长期服用虫类药的患者应定期监测肝功能、肾功能、血常规等指标。

发表评论

最新评论

-

new教师节特辑 | 北京医院刘明主任寄语:“敬畏生命、敬畏专业、敬畏未知”

2025-09-10 -

04-292025

人工智能诊疗将走向前台——医生做好准备了吗

-

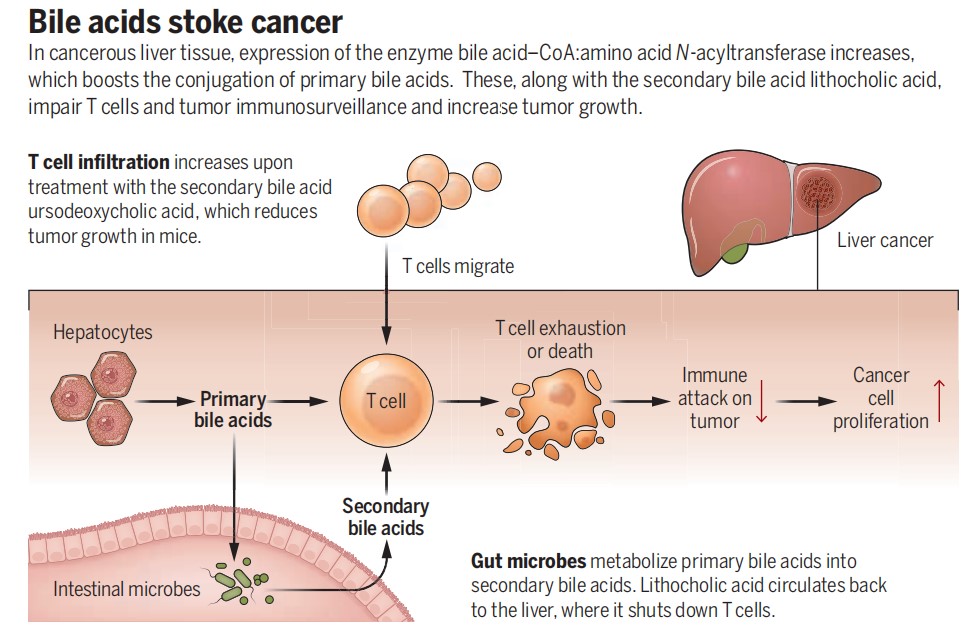

new肝癌免疫治疗的“路障”:胆汁酸 | 科普时光

2025-03-07 -

02-172025

慢病管理药先行 临床药师如何打通最后一公里

-

双镜合壁 助力消化疾病微创精准治疗

2024-12-24 -

朱玉龙:严重肺间质纤维化患者肺部结节经皮穿刺活检的注意事项

2024-11-21 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54②|夏秋季的烦恼,这种介于细菌与病毒间的病原在我国有抬头之势

2022-06-28 -

IDSC感染专栏54①|二代测序预测革兰阳性球菌耐药性有新发现

2022-06-28

-

何为巴林特小组?一文读懂

2017-02-23 -

IDSC感染专栏54③|重症感染患者弥散性血管内凝血早期诊断:中国诊断积分系统CDSS显优势

2022-06-28 -

益生菌预防艰难梭菌感染真的有效吗?

2021-09-07 -

孩子不是大人“缩微版” 小儿妇科聚焦未成年女性健康

2023-05-30 -

倪晓光:用好手中喉镜 提升鼻咽喉早癌检出率

2023-03-07 -

赵进喜教授:发挥中医药防治糖尿病肾脏病的特有优势

2023-06-09 -

心血管代谢医学|将临床研究融入社区日常临床诊疗以提高医学服务水平和质量

2021-11-05