近日,加拿大英属哥伦比亚大学Stephen W Pan等以及中国疾病预防控制中心联合发文指出,中国HIV流行病学研究往往将所有的少数民族整合至单一的民族范畴,忽略民族多样性,从而使研究结果复杂化,各研究成果大相径庭。(Lancet.2016;388:1052)

民族属性可以准确预测HIV感染、诊断和疾病进程,部分原因是由于民族属性可以反映特定的文化背景、社会政策和HIV相关的社会结构。据2014年1月份统计,我国约有501 000人感染HIV,但对民族属性和HIV的关系却知之甚少。

中国由56个民族组成,汉族占主要部分,剩余55个少数民族占全国人口的9%,各民族人口差异很大,人口数从几千到1亿不等。各个民族具有高度特异的历史、宗教、社会经济地位、语言、饮食、文化和发源地等特点,因而,一个研究如果其民族分组不够清晰,那么它所得出的任何比较研究结果都是站不住脚的,因为,研究对象所属民族不同,研究结果也会不同。例如,2008年4月一项北京的研究结果显示,HIV在少数民族男男同性恋中的传播速度比汉族高4.7倍,但2009年5月另一项北京研究并未发现这种特点。在发表的这些研究中,明确区分哪个少数民族的研究具有代表性及其代表的程度都是不可能的。

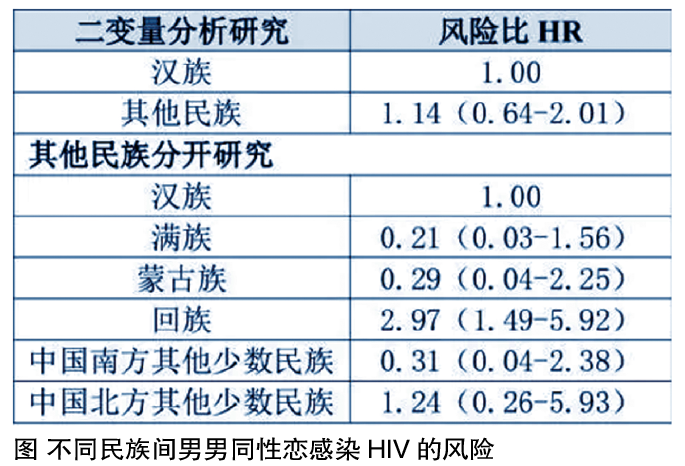

对此,Stephen W Pan教授课题组在2013年对400名中国北方少数民族男男同性恋与汉族男男同性恋对比分析。结果发现,回族男男同性恋感染HIV风险最大,满族最低,前后相差约14倍。

因此,研究者鼓励研究者在研究中国HIV流行病学时应从民族属性的角度考虑,应用更详细的方法去收集、分析、汇报研究结果。在一些针对少数民族的研究中,甚至应根据不同的生活、文化习惯来进行分组,比如受试者不同的宗教信仰等。只有这样才能增加对影响HIV传播因素的理解以及针对不同的民族实施不同的预防措施。