2016年欧洲心脏病学会(ESC)年会已闭幕,来自全球140多个国家的3万余名专家学者共同参与这场盛会。每年的ESC年会都是一场盛大的学术盛宴,为全世界的临床医学带来启迪。

DOCTORS研究:

OCT指导PCI有明确获益

DOCTORS研究将240例行经皮冠脉介入治疗(PCI)的非ST段抬高型心肌梗死患者随机分为两组,光学相干断层扫描术(OCT)指导PCI组和常规PCI组,OCT改变了50%患者的PCI策略,PCI后OCT提示42%的患者存在支架膨胀不良,32%的患者存在支架贴壁不良,20%的患者病变未完全覆盖,37.5%的患者存在边缘夹层。

该研究的主要终点是PCI后血流储备分数(FFR)结果,OCT指导PCI组明显低于常规PCI组(0.94与0.92,P=0.005),两组术后4a型心肌梗死发生率并无差异(33%与40%),虽然OCT指导组花费时间更长(56 min与36 min),对比剂使用更多(190 ml与120 ml),但最终的操作并发症和急性肾损伤发生率两组相仿。

点 评

OCT和传统影像学成像技术相比,具有超高的分辨率,能够清晰观察动脉粥样硬化性斑块的形态和构成,也可准确评价支架贴壁情况和支架置入术后内膜增生情况,OCT正越来越广泛地应用于临床。但OCT指导PCI最终得益的相关证据甚少,今年ESC上公布的DOCTORS研究是OCT领域里程碑式研究,支持在OCT指导下进行复杂PCI。

尽管该研究用FFR评价最终结果,OCT获益程度并不多,但确实达到统计学显著意义,而FFR的结果已知直接和临床结果相关,后续相关研究将进一步评价OCT指导PCI的临床获益。(上海交通大学附属胸科医院 关韶峰)

ANTARCTIC研究:

血小板功能监测未使老年ACS患者获益

ANTARCTIC研究入选877例>75岁患者,患者均诊断为急性冠脉综合征(ACS)且行冠脉支架术治疗,所有患者的起始治疗为普拉格雷5 mg,随机分为不调整用药组和根据血小板功能监测调整用药组。

调整用药组在用药14 d进行血小板功能监测,根据监测的血小板反应性的不同调整用药。正常血小板反应性者继续普拉格雷5 mg治疗,高反应性者普拉格雷增至10 mg,低反应性者则改为氯吡格雷75 mg治疗。

调整后28 d时复测血小板反应性并进一步优化用药。第一次血小板功能测定时,42%的患者血小板反应达标,第二次血小板功能测定时,则有66%的患者血小板反应性达标。

该研究的主要复合终点为1年时心原性死亡、心肌梗死、卒中、支架内血栓形成、紧急血运重建和出血并发症,调整用药组和常规用药组无统计学差异(27.6%与27.8%)。两组主要出血、次要出血事件亦无统计学差异。

点 评

目前国际指南推荐,对心脏病发作后的老年患者进行血小板功能监测,以更好地个性化应用抗血小板药物(Ⅱb),但今年ESC上公布的ANTARCTIC研究结果却对该推荐提出了挑战。

ANTARCTIC研究和之前进行的针对低危患者的ARCTIC研究设计相似,均未提示常规血小板功能监测存在获益。对于临床医生而言,该研究提示,对于高龄的ACS患者,普拉格雷5 mg的起始治疗是安全的,并不需要额外的血小板功能监测。(关韶峰)

DANISH研究:

非缺血性心衰患者置入ICD的再度思考

DANISH是一项随机对照多中心临床研究,旨在探究埋藏式心脏复律除颤器(ICD)对非缺血性心衰患者死亡率的影响。

研究共入选1116例有症状的非缺血性心衰患者,随机分组,其中556例置入ICD(控制组),560例采用常规药物治疗(对照组),在这两组中又各有58%的患者根据病情需要心脏再同步化治疗(CRT)。研究一级终点为全因死亡率,二级终点为心脏猝死率和心血管死亡率。

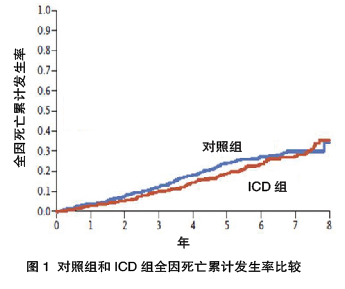

平均观察67.6个月,ICD组全因死亡率(120例,21.6%)虽低于对照组(131例,23.4%),但差异无统计学意义(HR=0.87,P=0.28,图1)。同时,研究发现,ICD组心脏猝死率(24例,4.3%)却远低于对照组(46例,8.2%),即ICD组心脏猝死率仅是对照组的一半(HR=0.50,P=0.005)。此外,结果显示,<68岁的患者其全因死亡率显著降低(HR=0.64,P=0.01)。

点 评

目前,非缺血性心衰作为ICD一级预防适应证,在美国指南里为ⅠA级推荐,在欧洲指南里为ⅠB级别推荐。“过往非缺血性心衰患者应用ICD的数据很有限,我们的研究正是对此作了补充,ICD不应在所有收缩性心衰患者中应用。”试验研究者Lars Kober说。AHA前任主席、美国和欧洲指南的作者Mariell Jessup评论,“DANISH结果表明,ICD 可能无法使存在高危猝死风险的患者获益,但对于预期寿命超过一年的患者,置入ICD预防心脏猝死的应用还不够,仍需进一步努力”。(上海交通大学附属胸科医院 李若谷)

心衰远程管理是否像预想中的有效?

皇家布朗普顿医院Martin R Cowi教授公布的一项研究显示,心衰患者利用心脏置入式电子设备(CIED)进行远程管理未能减少患者全因死亡率及心血管原因住院率。

该研究为多中心、前瞻性、随机、非盲的对照比较研究,共入组1650例患者。一组常规随访+每周远程管理(RM组,826例),对照组为常规随访组(824例)。平均随访2.8年。该研究的主要终点为全因死亡率及心血管原因住院率。

点 评

尽管心衰治疗技术已有很大进步,但当前心衰患者住院率和死亡率仍很高,且大部分心衰患者都利用CIED(ICD、CRT-D 或 CRT-P)进行治疗。迄今为止,或因不同患者的疾病特点、远程管理技术及数据收集差异,远程管理的相关随机对照试验结果不同。基于该背景,Martin R Cowie教授联合皇家布朗普顿医院等9家医院开展此项研究。

该研究结果略微让人意外,主要终点得出中性结果,心衰患者利用CIED进行远程管理并未减少心衰患者全因死亡率及心血管原因住院率。两组次要终点也无显著性差异。因此,心衰远程管理技术的继续发展应用,需得到临床更加广泛坚实的效果评估。(李若谷)