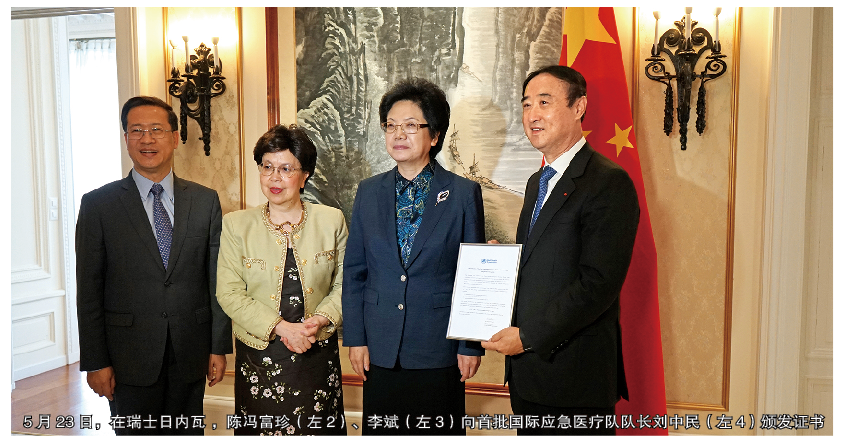

今年5月,世界卫生组织(WHO)向来自全球40多个国家的记者宣布:首批通过认证标准的国际应急医疗队共三支,一支来自中国,两支来自俄罗斯。世卫组织总干事陈冯富珍亲自向中国国际应急医疗队(上海)总队长、上海市东方医院院长刘中民授旗。

在60多个国家的200多支救援队中脱颖而出,获得全球首批第一支世卫组织官方认证,这支国际应急医疗队是怎样炼成的?其特点何在?为此,《医师报》专访了同济大学教授、中国国际应急医疗队(上海)总队长刘中民。

千锤百炼成就中国国际应急医疗队

医师报:东方医院的队伍得到WHO的认证必然有过人之处,这样一支队伍是如何炼成的?

刘中民:从2003年中国爆发SARS疫情至今,上海市政府连续启动并实施了四轮(12年)“上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划”,其中,建设国际化水平的城市卫生应急救援队就是其中重要项目之一。

我院从2010年上海世博会开始,不断加强救援队内部建设,确立24小时值班、15分钟首批集结制度等。首批救援队可在20分钟内出发,主动响应上海市范围内各种灾难事故救援。队伍每周一次常规训练,每季度一次封闭式专项训练,每半年一次集成演练培训,涵盖体能、搜救、转运及各类常见灾难的紧急医疗救援科目训练。医院还给予每位救援队队员一定的工作补贴,并在院内职称评定、聘任、课题申报、绩效考核、评优评功、出国进修等方面给予政策倾斜和机制保障,骨干队员曾多次到美国、俄罗斯、以色列和耶鲁撒冷等著名国际灾难与创伤中心接受培训等。

2015年,东方医院承担的“上海市区域性紧急医学救援中心建设”项目入选第四轮上海市加强公共卫生体系建设三年行动计划。可以说,科学的、完善的、可持续的机制保障为中国国际应急医疗队(上海)的队伍建设发展提供了必备的基础条件,四轮上海市公共卫生三年行动计划的连续支撑,为我们通过WHO认证工作创造了优越条件。

平战结合 365天24小时随时响应

医师报:您认为中国国际应急医疗队(上海)的最大特色是什么?

刘中民:我认为我们队伍有两个比较明显的特色:一是协调性比较强。与首批同期通过认证的俄罗斯两支医疗队相比,我们是一支“平战结合”的队伍,365天24小时随时保持应急响应。

60名正式队员全部来自东方医院。平时,他们是临床、医技、后勤科室的在职员工,有常态工作任务;一遇突发事件,人员、设备可在20分钟内完成集结,携带装配,进入各个灾区现场。源于日常工作配合的积累,所以在灾难现场,无论是人员、设备、还是机制流程,队伍配合非常默契,抢救效率非常高。

2014年8月昆山工厂爆炸案抢救中,我们在爆炸现场一次转运四位危重伤员,全部高质量存活,这不仅得益于我们国际先进的特种救援车(包括监护手术车、重症伤员转运车等),主要还是医护人员之间的配合,这就是“平战结合”最好的说明。

我们的第二个特色是一支集搜索、营救与医疗为一体的队伍,60名专业队员中,有10名搜救队员,均来自医院安保、驾驶、信息等行政后勤部门。通过不断学习训练,在灾区现场,他们可以利用千斤顶、蛇眼生命探测仪、雷达生命探测仪等专业工具,熟练完成破拆、灭火、搜救等任务,两类队员互相协同开展工作,搜救队员完成废墟搜救之后,医疗队员立刻成为救治主力,此时的搜救队员自动转化为转运、单架、司机、后勤、信息等辅助队员。在其他专业队伍未到达的情况下,我们可以在第一时间开展现场勘测、破折、搜救,并同步开展医疗救援工作。

集搜索、营救与医疗为一体是城市搜救队建队模式

医师报:有关您说的第二点特色,我理解成“自选动作”,已经超出了WHO认证的国际应急医疗队任务范畴,您认为增加搜救功能的必要性体现在哪里?

刘中民:WHO认证的国际应急医疗队并不需要具备搜救功能。实际上,从国家的范围来讲,我国现有37支国家紧急医学救援队,也没有必要全部配备搜救功能,应该考虑根据地域需求与实际能力。

但是在国际上,集搜索、营救与医疗为一体的城市搜救队建队模式非常成熟,它归属联合国下属的国际搜索与营救咨询团领导,实际也成为WHO制定外国医疗队工作指南的参考。

两方面完善应急医疗队功能

记者:在今后的工作中,您认为国际应急医疗队(上海)还应在哪些方面进一步提升?

刘中民:主要集中在两方面:

强化模块训练 从国际、国内历次灾难救援经验来看,国际应急救援医疗队或其他救援队执行任务,一般不会全员、全要素拉动,模块化出队的可能性最大。因此,要根据不同的救援任务需求,进一步探索10人、20人等模块化训练,将每一个小组、每一个模块尽量训练到全能高效,同时还要有与之相配备的“体积小、重量轻、易携带、多功能”的救援设备。为此我们也做了不少尝试,从队员们的背包、拉杆箱、个人携行物资到为每台医疗设备量身定制“三防”(防水、防震、防摔)制式化包装箱,再到移动医院展开的功能性帐篷等,不但完全从医院临床常规设备过渡到了应急医疗专用设备,有些做法还被WHO官员视为范本,在全球范围内进行推广。

航空救援问题 国内航空救援工作刚刚被大家重视,但因为起步晚、机型不配套、人员培训不足等问题,与欧美发达国家差距较大。

目前我们计划采用空客A320/波音737承担远程运输任务,尽量简化飞行审批手续,这项工作还协调接洽之中。

WHO应建国际救援长远发展机制

记者:站在WHO国际应急医疗队导师的角度,您认为还应该为中国或者其他具备资质的国际应急医疗队提供哪些帮助?

刘中民:单就医疗救援来说,国内三甲医院救治水平都不低。因此,灾难救援尤其国际应急医疗救援的难点不是医疗救治能力。WHO的国际应急医疗队的认证工作,应该同步聚焦于帮助各国医疗队理顺受援国的对接流程、物流方式等问题。

根据中国国际救援队以往的国际救援经验,到达灾区后,首先到联合国人道主义事务协调办公室下设的现场协调中心以及受灾国紧急事务管理办公室报到,确认灾情,根据灾区局势的演变和到达现场的不同队伍的分工,按照现场协调中心的统一部署开展救援。

实际情况是,灾难一旦发生,并非所有受援国都能与联合国密切对接。负责救灾的部门各不相同,如意大利是民政部,俄罗斯是紧急情况部,还有些国家是卫生部,每个受援国机构设置都不尽相同。希望WHO尽快出台各个国家作为灾难受援国的派遣预案、对接流程,让到达现场的队伍能在最短的时间内开展救治工作。另外,随着后期各国国际应急医疗队的渐次参评,WHO应该出面为每个国家的队伍办理国际保险,并出台国际救援的免责法等,这些都是保障国际队长远、健康发展的机制。

对于特大型灾难,国际物流系统的通畅也是至关重要的:救命的药品、耗材如何在最短的时间内打包,并进行整体托运。目前我们也积极在与国际物流公司对接,提前整体申报与简化商检出关手续,对接远程运输服务等一系列国际物流工作。