事件回放

10月7日凌晨,贵阳市贵航三〇〇医院急诊科,3名男子在医院就诊时,殴打急诊科的医生。医生使用防狼喷雾剂自卫,但头部、背部、腰部仍被打伤。

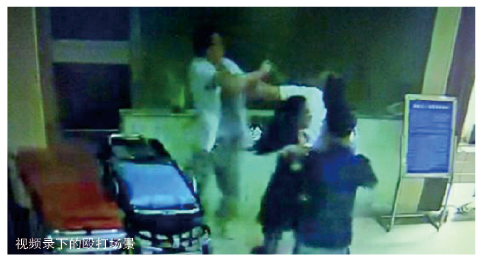

监控室视频显示:穿着白大褂的孙医生从走廊里走出来,一名穿黑衣服的男子动起了手。当事孙医生直往后退,随后又有2名男子冲上来殴打。1名女士见状,上前制止无果。被逼退到角落里的孙医生,拿出了随身携带的防狼喷雾,朝3名殴打他的男子猛喷。3名男子被喷后,就医的男子依然追着孙医生打。孙医生随后从急诊室背后的医护人员通道逃到住院部的9楼,在确认安全后,报了警。

目前,伤人男子已被当地警方控制,案情还在调查当中。

医务人员在关注事件本身的同时,更关注在这一案件中:3名行凶者将面临什么责任?当事孙医生的行为是否属于正当防卫?医师们该如何购买防身物品,如何行使正当防卫?

带着这些问题,《医师报》记者第一时间联系了《医师报》医事法律专栏编委会的专家团队,专家们就此给出了权威解读与建议。

问与答

一问:在该事件中,行凶者将面临什么责任?

答:我们相信行凶者面临被“寻衅滋事罪”的后果,很有可能被依法追究刑事责任。

《医师报》医事法律专栏编委会专家告诉记者,通过媒体报道和相关当事人的叙述,再结合案件所产生的行为与后果,我们大体可以判断,行凶者的行为和造成的后果处于治安处罚和追究刑事责任的交界地带,具体情况还要看公安机关的调查取证情况。

但在国家严厉打击涉医犯罪行为专项行动的当下,我们有理由相信,公安部门将会以事实为依据、以法律为准绳,严肃追究寻衅滋事者的法律责任。

通过具体案件可以进一步了解,三人殴打1名医生,同时打砸财物,其行为涉及两种以上违法犯罪行为。

为从严打击涉医违法犯罪行为,我们相信行凶者面临被“寻衅滋事罪”的后果,很有可能被依法追究刑事责任。

二问:当事医生的行为是否属于正当防卫?

答:当事孙医生的行为属于典型的正当防卫行为。

《医师报》医事法律专栏编委会专家认为,从当事孙医生的行为可以看出,其行为属于典型的正当防卫行为,对方责任自负。

三问:现在医生是否都需要防身?

答:医生应理性看待、使用防身设备,谨防在正当防卫中造成不必要的伤害与后果、法律责任。

贵阳遇袭医生“防狼喷雾剂”脱身事件发生后,在各个朋友圈、医生群中,引发了医师们对于正当防卫与购买防身物品的极大热情。

从孙医生的经历来看,其所使用的“防狼喷雾剂”的确具有一定的防身效果,幸运脱身且未造成不必要的后果。但反过来考虑,如果在此案件中由于喷雾造成对方重伤,则当事医生可能面临法律责任。

以防身设备来震慑犯罪的出发点无可非议,但医生也应该理性看待、使用防身设备,谨防在正当防卫中造成不必要的伤害与后果,甚至法律责任。尤其如果在选购防身设备时,购买了假冒伪劣商品,将涉及更多麻烦的事情。

提醒

《医师报》医事法律专栏编委会专家指出,防身设备的使用具有一定的防御效果,但也要注意由此可能带来的不良后果与法律责任,需要谨慎使用。

具体包括:

★可能在非正当防卫的情况下,行使了防卫行为。

★可能在防卫的过程中,因为控制不住,造成防卫过当。

★可能由防卫不当造成对别人的重大伤害,甚至过失致人重伤。如本来可能双方都只是皮肉伤,但因为把握不好造成重伤等后果,就要承担由此带来的法律责任。

热议

各个朋友圈、医生群在讨论如何正当防卫与购买防身物品。

遭遇危机

一喊二跑三呼救四抵抗

▲ 北京市华卫律师事务所 童云洪

对于正在实施的不法侵害,医务人员应掌握“一喊、二跑、三呼救、四抵抗” 的原则:

一喊 可以喊叫、大声呵斥等,用语言、气势来制止和威慑不法侵害人停止违法犯罪行为,同时给自己“壮胆”,将自己动员到防备状态,防止当时出现胆怯、恐惧而失去逃跑和抵抗能力,而且还可引起他人注意,给自己离开现场和防备提供空间和时间。

二跑 跑指迅速离开危险区域。由于医务人员当时不可能知道侵害的原因、目的、手段和工具情况,逃离是最好的保护措施,逃离不仅可以帮助你脱离孤立无援的状态,减少受伤风险,还可脱离监控死角便于事后查证,同时也便于你实施正当防卫和保卫人员对你救助和保护。

三呼救 呼救是吸引保卫人员和见义勇为人士制止违法犯罪行为,呼救过程可使人兴奋和忘记害怕,同时让违法犯罪人员心理上产生威慑,自动放弃违法犯罪行为。

四抵抗 抵抗是指侵害行为通过上述行为仍无法避免, 则必须进行抵抗保护好自己。但必须把握好正当防卫的时机和程度,尽量使用防卫性的工具(如凳子)保护自己而不要主动攻击,同时尽可能将侵害场所转移到监控摄像之下以便事后举证。

如果侵害人携带尖刀、匕首之类的凶器等进行行凶伤害行为,由于其具有高度危险性,生命安全永远是第一位的,医务人员则应尽可能防卫以保护自己的生命安全。如果伤害已经不能避免,则应背部朝向实施侵害的人员,并用双手保护好头部,防止脏器、头部受伤害,尽量将伤害降低,同时尽可能在抵抗中撤离现场,不要做无效的抵抗以防激起凶手更凶残、更致命的伤害,具体应在实践中灵活应对。(原载2015年9月17日《医师报》)