近年来,随着人们生活水平的逐步提高以及医改的逐步深化,人们愈发关注自身健康和自我权益的维护。必须承认的是,构筑分级诊疗、加快健全基本医疗卫生制度、打造健康中国……还有很长的路要走。

值此《医师报》创刊10年之际,经过中国医师协会各专科医师分会、专业委员会专家及《医师报》医院主编联盟成员代表近百人参与投票评选,本报评选出亟待解决的十大医疗保健问题。

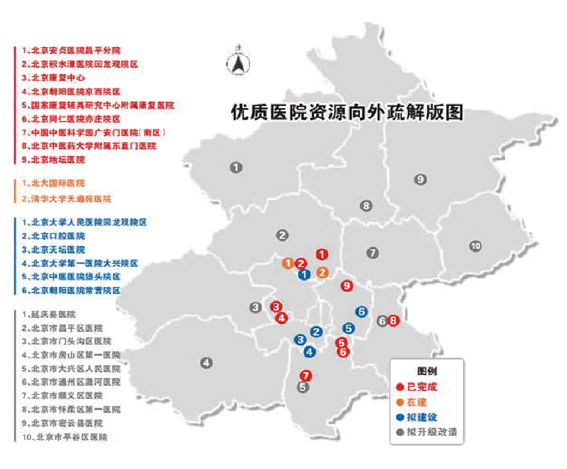

重建基层医疗体系

中国60年来的医疗保障,要分为前30 年和后30年。前30年我们创造了一个中国奇迹,因为没有哪个国家可以花那么少的钱,就解决了老百姓的基本医疗问题。但后来医疗卫生的重点逐步从农村转为城市,优质资源都往城市集中,农村渐渐被淡忘了。

但无论是急症,还是慢病,基层医疗都具有无比重要的作用。

世界卫生组织曾发布《初级卫生保健:过去重要,现在更重要》报告,该报告称:初级卫生保健采取预防与治疗并重的方针,对不同层次的医疗合理使用资源,这为开展全方位卫生保健,无论是在家庭还是在医院,都开辟了一条途径。

减轻精神卫生负担

《柳叶刀》一项研究指出,中国约1.73亿人患有精神疾病,其中1.58亿人从未接受过专业治疗。

中国疾病预防控制中心精神卫生中心公布的数据显示,我国各类精神障碍患者人数在1亿人以上,严重精神障碍患者人数超过1600万人——每13个人中,就有1人是精神障碍患者;每100人中,就有1人是重症精神患者。而目前仅有精神卫生医生1.5万名,平均每十万人拥有精神科医生1.26名,而全球的这一平均数字是3.96名;床位2万多张,得到有效救助者不足20%。

抑郁症是中国最经常被诊断的第二大精神疾病,由此引起的工作时间减少和医疗费用支出,给社会带来了巨大经济损失。根据一些估计数据,2011年,超过2.6亿人至少出现了轻度抑郁,抑郁症导致的自杀等死亡人数甚至超过了交通事故的死亡人数。2007年,中华医学会估计,2/3的抑郁症患者至少曾产生过一次自杀的念头,15%~25%的抑郁症患者结束了自己的生命。

重视中药有效性和安全性

回首历史,“中西医并重”作为我国卫生工作的一项基本方针,一直指导着中医和西医享有同等发展的权利,保障了中医药事业的健康发展,也促进中西医优势互补、协调发展,维护了群众健康权益,推动了我国医学的跃升,成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

但是,中医药的有效性和安全性一直缺乏循证医学证据,而且国内外发生了一系列中药负面事件。如2000年马兜铃酸事件、2003年龙胆泻肝丸事件、2006年鱼腥草注射液事件、2014年云南白药事件等,国外对于中药的负面报道也时有发生,如比利时的减肥中药引起尿毒症事件、日本小柴胡汤引发的“间质性肺炎”、新加坡黄连毒性事件以及美国麻黄听证会事件等。

国家药品不良反应监测中心数据显示:2003年收到不良反应报告3.69万份,中药占10%;2009年收到不良反应报告63.90万份,中药占13.3%;2012年收到不良反应报告120万余份,中药占17.1%;2013年收到不良反应报告131.7万份,中药占17.3%。从上述数据可以看出,中药不良反应的报告数不论从所占比例,还是绝对数量都呈急剧攀升趋势。

这些事件和数据将中药的有效性及安全性问题推上风口浪尖。如何发展我国传统的中医药,具有重要意义。

应对慢病井喷

2015年6月30日,国新办发布《中国居民营养与慢性病状况报告(2015)》。报告显示,全国居民因慢性病死亡占总死亡人数的86.6%。心脑血管病、癌症和慢性呼吸系统疾病三大疾病就占了总死亡的80%左右。中国因慢病死亡的男性中约4成(39%)和女性中约3成(31.9%)均属过早死亡。

另外,中国一些主要的慢性病患病率呈现上升趋势。以高血压和糖尿病的患病率为例,2012年全国18岁及以上成人高血压患病率为25.2%,糖尿病患病率为9.7%,而在2002年,这两个数字分别是18.8%和2.6%。还有5.8亿人具有一种或一种以上与慢病相关的危险因素:吸烟、过量饮酒、身体活动不足和高盐、高脂等不健康饮食是慢性病发生、发展的主要行为危险因素。

世界卫生组织总干事陈冯富珍曾指出,如果中国的心血管疾病、糖尿病等慢性非传染性疾病不加以控制,那么改革开放以后,几乎一半的经济成果都将可能被这些重大疾病消耗殆尽。到了那个时候,就不仅仅是就医难的问题,也许会引起社会动荡。

作为慢病中的硬骨头,肿瘤在我国已成高发态势。世界癌症报告估计,2012年中国癌症发病人数为306.5万,约占全球发病人数的1/5;癌症死亡人数为220.5万,约占全球癌症死亡人数的1/4。

中国工程院院士程书钧表示:“我国肿瘤治疗患者中晚期患者居多,早期患者比例较少,治疗效果当然就差。例如肺癌,北京市确诊的肺癌80%是中晚期,预后很不理想,而欧美早期肺癌患者约占一半。”

提高医疗质量

不断扩大医疗保险覆盖,已成为我国卫生计生工作的重点任务。但扩大医疗覆盖面,不能忽略改善医疗质量和医疗费用的控制,否则“医疗就会成为无底洞”。医疗政策有三要素:可及性、费用和质量,三者相辅相成,不可或缺。

我们面临的任务是:既要广覆盖,也要提高医疗服务质量,还要控制费用。改善医疗质量不但能让患者获益,也可明显减少医疗费用,医疗水平才是医疗服务的金标准。只有提高医疗质量,分级诊疗才能真正落地。

大医院人满为患,大专家“一号难求”,体现了公众对高质量医疗服务的需求。医疗质量控制的核心就是规范医疗,提供有效、优质的医疗质量应作为医疗改革的重要目标之一。然而,我国国内各专业尚无统一的质控指标,同一专业或同一种诊疗手段在各地区、各医疗机构之间无法横向比较,也无法真实了解全国质量工作的基线水平及开展情况,因此,尽快制定统一的、符合我国国情的各专业医疗质量控制指标并以此进行评估,十分必要也十分迫切。