优化P2Y12抑制剂选择

新指南在双联抗血小板治疗(DAPT)药物选择方面,再次强调了替格瑞洛在急性冠脉综合征(ACS)治疗的优先地位,同时,基于PEGASUS-TIMI54研究,增加了替格瑞洛在稳定性冠心病(SCAD)及心梗后患者中的相关推荐。

对于没有禁忌证的ACS患者,无论初始治疗策略如何,推荐替格瑞洛(180 mg负荷剂量,90 mg bid)与阿司匹林联用,包括使用氯吡格雷预治疗的患者(Ⅰ,B)。拟行侵入性治疗的非ST段抬高型急性冠脉综合征(NSTE-ACS)患者,诊断明确后尽快给予替格瑞洛,在不能使用替格瑞洛时才给予氯吡格雷(Ⅱa,C)。

替格瑞洛在ACS患者中的推荐与之前国内外指南推荐基本一致。新指南优先推荐NSTE-ACS患者行预治疗,确诊后应尽快给予替格瑞洛。

新指南推荐经皮冠脉介入治疗(PCI)前,行P2Y12抑制剂预治疗(Ⅰ,A),中国大部分PCI患者,尤其是ACS患者,均给予预治疗,因此更需关注用药时机及药物选择。

行PCI的SCAD患者,在考虑缺血和出血风险后,可考虑给予替格瑞洛或普拉格雷替代氯吡格雷(Ⅱb,C)。

高缺血风险的心梗患者,若可耐受DAPT且无出血,推荐替格瑞洛60 mg bid联合阿司匹林用于12个月以上延长治疗(Ⅱb, B)。

替格瑞洛60 mg在长期DAPT治疗中的推荐,无疑给SCAD或心梗后患者提供了新的治疗选择。但在使用时仍需综合判断出血与缺血风险,选择适合患者的方案。

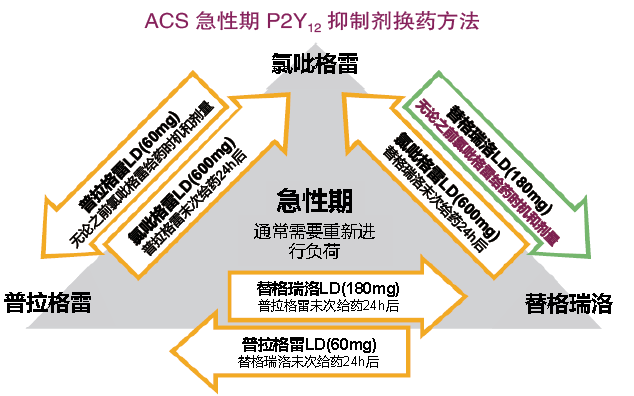

口服P2Y12抑制剂转换新方法

在DAPT治疗中,经常会遇到P2Y12抑制剂转换问题,新指南对于如何换药给出了具体推荐,使医生在日常操作中有据可循。

对于之前服用氯吡格雷的ACS 患者,不论其之前服用氯吡格雷的时间和剂量,在入院早期推荐其改用替格瑞洛180 mg负荷剂量, 除非有替格瑞洛禁忌证(Ⅰ,B)。

该推荐主要基于PLATO研究,是目前唯一在具有临床终点评估效能的研究中被证实的P2Y12抑制剂的换药途径。

对于出院后慢性期的患者,氯吡格雷换为替格瑞洛不需给予负荷剂量,直接氯吡格雷给药24 h后给予替格瑞洛90 mg bid即可。

对于ACS患者不推荐替格瑞洛换为氯吡格雷,但如有特殊情况,指南推荐以下转换方法,即替格瑞洛转换为氯吡格雷不论是在院内急性期还是出院后慢性期,需替格瑞洛给药24 h后给予负荷氯吡格雷600 mg。

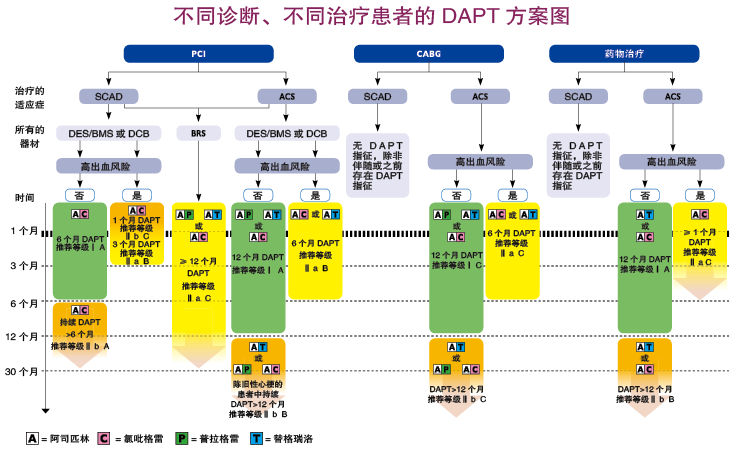

DAPT疗程强调个体化

新指南针对不同诊断、不同治疗策略患者的DAPT疗程进行了更新。建议根据患者具体情况,综合考虑患者的缺血与出血风险,以决定DAPT治疗时长,制定个体化治疗策略。

无论置入DES/BMS或DCB(药物涂层球囊),均推荐ACS患者行阿司匹林联合P2Y12抑制剂的DAPT持续12个月,SCAD患者持续6个月(Ⅰ,A);置入可吸收支架(BRS)的ACS或SCAD患者,推荐DAPT至少12个月(Ⅱa,C);对既往有心梗的ACS患者,如处于高缺血风险、可耐受 DAPT,且无出血并发症,推荐DAPT延长至12个月以上(Ⅱb,B)。

此外,新指南对特殊人群DAPT疗程的推荐进一步细化:对有过支架内血栓形成、下肢动脉疾病、接受过复杂PCI术的患者,DAPT用药时程应考虑延长。

新风险评分指导DAPT疗程调整

新指南推荐行DAPT不同持续时间的患者,进行获益与危害风险评分,以此指导疗程(Ⅱb,A)。新指南特别推出新的风险评分(PRECISE-DAPT评分)。

该评分相对简单,各项数据容易获得。对于高出血风险(例如PRECISE-DAPT评分≥25分)的稳定性冠心病患者,应考虑行3个月的DAPT(Ⅱ a,B);对于高出血风险的ACS支架术后患者(例如PRECISE-DAPT评分≥25分),应考虑6个月后停用P2Y12抑制剂(Ⅱ a,B)。

PRECISE-DAPT评分和DAPT评分均用来指导DAPT疗程,DAPT评分侧重于延长DAPT评估,PRECISE-DAPT评分侧重于出血风险评估用以指导DAPT缩短疗程。

二者互为补充,对临床具有一定指导意义。但二者均主要来自西方人群,是否适合中国患者有待验证。我们有必要在未来进一步探讨中国人群的风险评分,以更好的指导中国患者治疗。

重视DAPT治疗期间出血风险管理

新指南首次对DAPT使用减少出血风险策略进行了推荐:选择桡动脉入路(Ⅰ,A);控制ASA用量75~100 mg (Ⅰ,A);联用PPI预防消化道出血(Ⅰ);不推荐择期支架置入前后,通过常规行血小板功能检查调整抗血小板治疗方案(Ⅲ,A)。

对于行DAPT±口服抗凝药物治疗者,如发生轻微或小出血应继续 DAPT 治疗;发生中度出血者,可使用单一抗血小板治疗(SAPT),优选P2Y12抑制剂,安全后尽快恢复DAPT;严重出血和危及生命的出血者,一旦出血停止,再次评估需DAPT还是SAPT,SAPT优选P2Y12抑制剂。

总之,新指南着重强调了DAPT药物优化策略及治疗时长,将个体化治疗进一步升华和具体,以实现患者获益最大、风险最小,无论从整体还是个体,从证据还是实践,都为我们做临床决策提供更好的指导。在临床操作中,我们还需结合其余指南推荐及中国实践,多维度分析。