近日,2015年版《中国丙型肝炎防治指南》在中华医学会第十七次全国病毒性肝炎及肝病学术会议上发布,引起国内肝病学者的广泛关注。北京大学人民医院魏来教授就该指南并归纳出十项更新要点,从流行病学、鉴别诊断、治疗进展等为广大读者进行详尽地解读。

更新要点

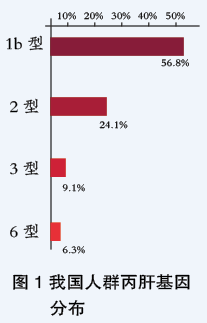

更新一:我国约1千万丙肝感染者 2006年全国血清流行病学调查显示,我国1~59岁人群抗-HCV流行率为0.43%,在全球范围内属HCV低流行地区。若加上高危人群和高发地区的HCV感染者,我国HCV感染者约1000万例。新指南介绍了我国丙肝基因分布,对治疗方案及疗程的选择具有重要意义(图1)。

更新二:对高危人群进行筛查和管理 据2014年7月由国家卫生及计划生育委员会颁布的中华人民共和国卫生行业标准《丙型病毒性肝炎筛查及管理》,对丙型肝炎高危人群进行筛查及管理。

更新三:肝硬化和肝癌是慢性丙肝患者主要死因 肝硬化和肝细胞肝癌(HCC)是慢性丙型肝炎患者的主要死因。肝硬化失代偿年发生率为3%~4%。一旦发生肝硬化,10年生存率约为80%,如出现失代偿,10年生存率仅为25%。HCC在诊断后的第1年,死亡的可能性为33%。

更新四:抗体检测可用于丙肝筛查 抗HCV检测可用于HCV感染者的筛查。快速诊断测试(RDT)可用于初步筛查抗HCV,阳性者,应进一步行HCV RNA检测。HCV RNA定量检测应采用基于PCR扩增、灵敏度和精确度高且检测范围广的方法,其检测结果采用IU/ml表示。在缺乏HCV RNA检测条件时,可考虑进行HCV核心抗原检测。

更新五:无创方法对肝硬化诊断效优 可采用血清学和(或)瞬时弹性成像等影像学无创诊断方法帮助判断是否存在丙型肝炎肝硬化或纤维化。目前无创方法对肝硬化的诊断效能优于显著肝纤维化(A1)。血清学和瞬时弹性成像等影像学无创指标联合应用,可提高显著肝纤维化的诊断准确率。当两者结果不一致时,建议进行肝活检明确诊断(A1)。

HCV 1b和2a基因型在我国较为常见,其中以1b型为主(56.8%),其次为2型和3型,未发现基因4型和5型,6型相对较少。混合基因型少见(约2.1%),多为基因1型混合2型。我国HCV感染者IL-28B基因型以rsl2979860 CC为主(84.1%),而该基因型对干扰素抗病毒治疗应答较好。

更新六:治疗目标为清除病毒,阻止疾病进展

抗病毒治疗目标是清除HCV,获得治愈,清除或减轻HCV相关肝损害,阻止进展为肝硬化、失代偿期肝硬化、肝衰竭或肝癌。

进展期肝纤维化及肝硬化患者HCV的清除可降低肝硬化失代偿的发生,可降低但不能避免HCC发生,需长期监测肝癌发生情况;失代偿期肝硬化患者HCV的清除有可能降低肝移植的需求,但对中长期生存率的影响需进一步研究;肝移植患者移植前抗病毒治疗可改善移植前的肝功能及预防移植后再感染,移植后抗病毒治疗可提高生存率。

更新七:聚乙二醇干扰素+利巴韦林是我国现阶段抗HCV主要方案

指南推荐,所有HCV RNA阳性患者,只要有治疗意愿,无治疗禁忌证,均应接受抗病毒治疗;PR方案(聚乙二醇干扰素+利巴韦林)是我国现阶段HCV现症感染者抗病毒治疗的主要方案,可用于所有基因型HCV感染且无禁忌证患者。

以直接抗病毒药物(DAA)为基础的抗病毒方案包括DAA联合PR、DAA联合利巴韦林,以及不同DAA联合或复合制剂,涵盖几乎所有类型HCV感染者。

更新八:根据病毒应答行个体化治疗

一旦确诊为慢性丙肝且血液中检测到HCV RNA,即应进行规范抗病毒治疗。治疗前应根据病毒载量、基因分型、肝纤维化分期以及有无抗病毒治疗禁忌证等综合评估(A1)。

接受PR治疗过程中应根据病毒应答进行个体化治疗。治疗前、治疗4周、12周、24周应采用高灵敏度方法监测HCV RNA评估病毒应答以指导治疗(B1)。

更新九:既往PR治疗复发或无应答患者首先考虑DAA治疗

新指南建议,既往PR治疗复发或无应答者应首先考虑DAA治疗(A1)。既往治疗复发患者,若不存在迫切治疗需求,如显著肝纤维化或肝硬化F3~F4、HIV或HBV合并感染者、等待肝移植、肝移植后HCV复发、明显肝外表现、传播HCV的高危个体等,可待获得可及适合药物再治疗(A2)。既往规范治疗无应答者,可待获得可及适合药物再治疗,但有迫切治疗需求的患者应尽早进行DAA治疗(A2)。

更新十:特殊人群抗病毒治疗推荐

肾功能不全 Simeprevir、daclatasvir、ritonavir boosted paritaprevir、ombitasvir和dasabuvir均在肝脏代谢,可用于合并肾功不全患者。

肝移植 肝移植前至少30 d应开始抗病毒治疗,防止移植后HCV再感染。推荐Sofosbuvir+利巴韦林(2型),sofosbuvir+ledipasvir(1、4、5、6型)或sofosbuvir+daclatasvir+利巴韦林(所有基因型)。肝移植后复发或再感染患者,首选sofosbuvir+利巴韦林或sofosbuvir+ledipasvir或sofosbuvir+daclatasvir+利巴韦林。

肝硬化 代偿肝硬化,根据不同基因型应用标准剂量PR治疗方案48~72周,或PR+sofosbuvir 12~24周,或sofosbuvir+daclatasvir 12~24周,优选无干扰素的治疗方案。

失代偿肝硬化 失代偿肝硬化,选择无干扰素和无利巴韦林的治疗方案,所有基因型均可以采用sofosbuvir+daclatasvir联合治疗24周。Paritaprevir、ombitasvir和dasabuvir复合制剂及Paritaprevir和ombitasvir复合制剂是失代偿肝硬化的禁忌。

专家解读

治疗丙肝期待新药

治疗上的细化是本次指南更新的重点。“除了以往以干扰素为基础的治疗方案外,新指南更多地介绍了口服抗病毒药物。” 魏教授介绍,“长效干扰素注射联合利巴韦林对丙肝的治愈率为44%~70%,严重肾病,严重肝硬化,甲状腺疾病、精神障碍、血细胞减少、自身免疫性疾病等,目前都无法接受干扰素联合利巴韦林治疗。”

近年来,小分子口服DAA在丙肝治疗上取得了突破性进展,缩短疗程、提升治愈率的同时,不良反应大大降低,为目前临床难治或不能治的患者带来了治愈的希望。“由于所有DAA在中国都还未被批准上市。临床急需用DAA的患者常通过各种途径从国外购药,用药规范与安全令人堪忧。”魏教授表示,“因此,新指南根据不同的基因型和不同的疾病阶段,列出国外现有的抗病毒治疗方案,旨在指导规范用药,保护患者与国内医生的权益,并促使CFDA加快审批DAA,从而真正规范临床用药。”

此外,新版指南还列出了今后需要进一步加以解决的问题,包括DAA治疗丙型肝炎新方案和结局评估的探索;慢性丙型肝炎进展预警指标及HCV特殊人群治疗的研究;药物经济学评价等。以求在HCV诊治上获得进一步的发展,造福更多患者。