编者按:8月29~30日,由中国癌症基金会、国家癌症中心等举办的肿瘤内科治疗新进展会议在京召开,中国医学科学院肿瘤医院徐兵河教授担任大会主席。国内外多名肿瘤内科的专家学者齐聚会场,共同探讨国际肿瘤精准医疗前沿问题。在开幕式上,孙燕院士回顾了我国肿瘤学的学科建设发展历史,指出肿瘤治疗规范化的重要性,詹启敏院士指出,我国肺癌、胃癌、肝癌、食管癌四种肿瘤死亡率均位于世界首位,因此,推动精准医学在肿瘤内科的发展尤为重要。

中国医学科学院 詹启敏院士

对症下药 任务明确

近二十年来,我国癌症发病和死亡一直都处于上升趋势。据全国肿瘤防办2014年数据,目前我国每年癌症新发病例约310万,每年死亡病例约220万。

肿瘤的成因非常复杂,从遗传变异机体改变,到细胞恶性增殖发生癌变,再到形成临床肿瘤,其间有无数的标志物和分子靶点,但是目前临床上对肿瘤的治疗,主要还是采用手术、放疗、化疗、生物治疗、中医药等手段,相比于肿瘤研究,完全是冰山一角。

肿瘤精准医学可以有效改善上述局面。肿瘤精准医学是一种基于肿瘤患者“定制”的医疗模式,即“对症下药”,针对每一例肿瘤患者个体特征而定制和实施医疗决策。

肿瘤精准医学的重点任务包括六个方面:人群队列、生物样本库和信息学研究;精准防控技术及防控模式研究;分子标志物发现;分子标志物应用;分子影像学和病理学的精确诊断;临床精准治疗。

精准医学是转化医学研究的重要内涵和目标,是循证医学新的历史要求,是实现4P医学的重要手段,这需要高校、研究所、企业、政府主管部门一起合作,共同推动其研究和发展,尽早实现全民小康。

解放军总医院 胡毅教授

循环肿瘤细胞检测临床可行性高

CTC数量预测肿瘤预后 对原发性肿瘤患者,CTCs计数在有远处转移的肺癌患者中显著提高,相关性优于癌胚抗原。CTC升高对于判断远端专一的敏感性达71%,特异性达83%,且游离的CTC可提高肺癌TNM分期的准确性,成为指导肺癌治疗和判断预后的敏感指标。

CTC数量变化评估肿瘤治疗效果 研究表明,化疗前,Ⅳ期患者CTC明显多于ⅢB期患者,ⅢB期患者CTC数量又明显多于ⅢA期患者,且肝转移及骨转移患者中CTC数量明显多于其他转移患者。基线CTC数量<5的患者无进展生存期和总生存期明显高于CTC数量≥5的患者;化疗后,CTC数量<5的患者无进展生存期和总生存期明显高于CTC数量>5的患者;化疗前后,CTC数量均<5的患者明显高于只有一次测出CTC数量<5的患者,且CTC疗效评价优于血清学。

CTM与肿瘤进展相关 CTC以单个细胞或细胞团(又称循环肿瘤微栓子,CTM)的形式存在于循环系统中。CTM形成肿瘤灶的能力是单个CTC的23%~50%,抵御凋亡、耐受化疗,比单个肿瘤细胞具有更强的转移潜能,因此可作为独立预后因子,有助于发现早期肿瘤患者的微转移,重新确定临床分期,检测患者术后肿瘤是否复发或转移,评估预后,选择个体化的治疗策略。

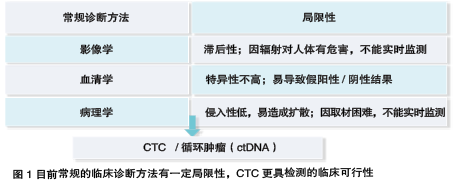

肿瘤远端转移是肿瘤患者死亡的最主要原因,目前常规的临床诊断方法有影像学、血清学、病理学等(图1)。而循环肿瘤细胞(CTC)存在于肿瘤患者外周血中, CTC对无进展生存期与总生存期的有效预测有实时、方便、及时、准确、微创等特征,体现了CTC检测的临床可行性。

上海交通大学附属胸科医院 傅小龙教授

放疗在食管癌综合治疗中颇具价值

食管癌是严重危害国人健康的常见恶性肿瘤之一。傅教授就近年来有放疗参与的食管癌多学科综合治疗的临床研究新的信息, 就临床所关心的问题进行了总结, 为进一步开展相应的临床研究提供一些参考。

关于新辅助治疗的一项Meta分析指出,术前化疗显著改善患者生存,生存获益主要来自腺癌而非鳞癌。术前放化疗可使鳞癌或腺癌生存获益。研究表明,放化疗同步治疗安全,疗效不差于手术为基础多学科综合治疗,是食管癌治疗另一选择,特别是适合于含有夹杂病的食管癌鳞癌患者。

一项早期前瞻性研究显示,新辅助治疗+手术的疗效与单纯同步放化疗效果类似,特别是对于鳞癌或经过新辅助治疗后能取得明显缓解者。这表明新辅助治疗后取得临床完全缓解者,手术参与局部治疗仍然是重要的,特别是对手术治疗风险低和适宜手术的患者。

此外,新辅助中泰素+铂优于5-FU+铂,特别是对于食管癌。多项研究表明,术前新辅助治疗未增加手术风险,并未增加手术的不良反应及死亡率。

食管癌术后首次复发规律以及其对术后放疗临床靶区勾画有指导价值。研究表明,局部区域复发是食管鳞癌术后首次复发最常见的表型,其中又以单站淋巴结特别是颈部及纵隔淋巴结复发最为多见吻合口/瘤复发率低,需要考虑术后选择性的淋巴引流区照射。

为探讨食管癌最佳综合治疗策略,确定新辅助与辅助治疗的疗效是否有差异,进行的相关试验结果发现,新辅助治疗较辅助治疗明显提高临床疗效,特别对于食管癌患者;新辅助放化疗以及辅助化放疗疗效较差,通常不伴有长期生存。

天津医科大学附属肿瘤医院 王忱副主任

蒽环类药物心脏毒性重在预防

临床上蒽环类药物是常用的有效的抗肿瘤药物,但因导致严重的心脏毒性往往限制其在临床上的应用。蒽环类药物与铁螯和触发氧自由基生成,导致心肌细胞受损。蒽环类药物心脏毒性发病率高,与其累积剂量呈正相关。

蒽环类开启乳腺癌化疗的新篇章 国家各大指南、共识推荐含蒽环类药物的方案仍然是乳腺癌辅助治疗的基石方案。EBCTCG 2011化疗Meta分析总结,蒽环类为基础方案治疗乳腺癌的相对获益不依赖于年龄、淋巴结状态、肿瘤分化、激素受体状态或激素受体阳性的患者是否接受内分泌治疗。NCCN指南推荐的乳腺癌14个辅助/新辅助化疗方案中有12个是以蒽环类为基础的化疗方案。

心脏毒性治疗 对症处理;心衰应常规联用三种药物:血管紧张素转换酶抑制剂、血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂、β受体阻滞剂;心脏保护剂的使用。

心脏毒性的预防 预防蒽环心脏毒性,尤其是右丙亚胺;减少蒽环心脏毒性,包括限制蒽环类药物累积剂量、改变给药方法、使用脂质体蒽环类药物。

美国心脏学会推荐,采用蒽环类治疗时,要密切监测心功能,并在首次使用蒽环类药物前联合应用右丙亚胺,监测防治由化疗所致的心脏毒性,需要肿瘤科与心血管医师的密切合作,迫切需要制定化疗患者心脏毒性的监测规范及有效措施。