病例 摘 要

主诉 女性,14岁,主因“反复口腔溃疡9年,腹痛7年,外阴溃疡4年”入院。

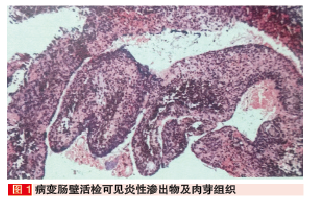

现病史 患者于2004年开始出现口腔溃疡,每年超过10次,每次1~2个,深大、痛性溃疡,2周左右可好转。2006年6月,出现无明显诱因右下腹钝痛,2006年9月腹痛加重,伴恶心、呕吐,右下腹压痛。当地医院行急诊手术,术后病理提示:化脓性阑尾炎。术后仍间断出现腹痛,程度较轻,2007年6月和2010年4月分别因右下腹疼痛加重,超声和影像学检查提示右下腹不均质团块和不全肠梗阻,两次行剖腹探查及原吻合结肠回肠部肿物切除术、回肠升结肠吻合术,术中可见回盲部脓肿伴有肠壁坏死和小穿孔。术后病理:切除肠壁可见炎性包块,镜下见急性炎性渗出、坏死及肉芽组织、纤维组织增生(图1)。肠壁血管扩张充血,肌层及浆膜中性白细胞浸润。2009年开始反复出现外阴痛性溃疡,2~5次/年,疼痛明显。2012年8月患者再次出现腹痛,性质同前,当地医院肠镜:回肠近吻合口处可见巨大溃疡,约3 cm,基底深,界清。病理:回肠黏膜急慢性炎。考虑“白塞病,消化系统受累”收入我院。

体格检查 身高165 cm,体重40 kg,四肢血压对称,口腔粘膜可见两处溃疡,无白斑。腹软,可见手术疤痕,未见胃肠型及蠕动波,右下腹麦氏点下2 cm,可及一直径约2 cm包块,质硬,活动差,压痛。

诊治经过 入院后查抗核抗体、抗双链DNA抗体、抗可提取性核抗原抗体、抗中性粒细胞胞质抗体、抗内皮细胞抗体,均阴性。红细胞沉降率(ESR)37 mm/H,超敏 C反应蛋白(hsCRP)52.61 mg/L。免疫球蛋白、血清类风湿因子、抗链球菌溶血素O正常,抗磷脂抗体阴性;补体C3 1.54 g/L,C4 0.351 g/L。结核斑点试验、结核菌纯蛋白衍化物试验、针刺反应均阴性。腹部超声:右下腹可见约3.8×3.5 cm混合回声团,边界不清,与周围肠管粘连,内部可见气体样强回声。结肠气钡对比造影:盲肠切除术后,回肠-盲肠吻合口溃疡。

静脉输液甲强龙40 mg、1次/d,环磷酰胺0.4 g、每周1次。患者口腔、外阴溃疡和腹痛均好转,腹部包块消失,复查hsCRP 0.76 mg/L,ESR 4 mm/h。此后泼尼松40 mg、1次/d,1个月后规律减量,环磷酰胺0.4 g、每周1次,2个月后改为每两周1次,累积量共13.2 g。患者在泼尼松减量至20 mg、1次/d时再发腹痛,泼尼松加量为40 mg、1次/d后症状可缓解,曾先后应用羟氯喹0.2 mg、2次/d、3个月和环孢素75 mg、2次/d、3个月无效。2013年8月(泼尼松20 mg、1次/d)腹痛再次发作,偶有口腔溃疡,复查ESR 23 mm/h,hsCRP 59.64 mg/L;结核斑点试验阴性。肠镜检查:回结肠吻合口处可见巨大溃疡,约占1/2肠周,被覆灰白苔,周边黏膜充血肿胀。其余所见部分肠段黏膜光滑,血管纹理清晰。病理示:吻合口黏膜急慢性炎伴糜烂。考虑难治性肠白赛病,2013年8月,每0、2、6周静脉输注英夫利西200 mg,续贯每8周1次,以及柳氮磺胺吡啶1 g、2次/d治疗,激素再次规律减量至5 mg、1次/d,随诊半年病情稳定。

主要诊断 白塞病(BD),消化系统受累。

诊治 思 考

临床表现结合国际标准分析诊断

BD没有特异性的实验室检查,其诊断主要依靠临床表现。临床应用较多的是国际研究组(ISG)1989年提出的分类标准,包括1项必要条件(反复口腔溃疡)和4项次要条件(反复外阴溃疡、眼部病变、皮肤病变、针刺试验阳性),要求诊断时符合反复口腔溃疡和2项以上次要标准。为提高诊断敏感性,2014年提出新的BD国际标准(ICBD),以积分方式评估,包括特征性眼病(2分)、外阴阿弗他溃疡(2分)、口腔阿弗他溃疡(2分)、皮损(1分)、神经系统受累(1分)、血管受累(1分)、针刺反应(1分),总计4分以上诊断BD。

本例患者存在特征性的反复口腔阿弗他溃疡和复发性外阴溃疡,虽不符合ISG标准,但根据ICBD标准积4分,符合BD诊断。结合其不能用其他疾病解释的消化道溃疡、脓肿和反复吻合口溃疡,考虑临床诊断肠白塞病明确。

注意鉴别眼、心脏瓣膜、神经及消化道等病变

BD的临床异质性很强,或可多年仅表现为口腔溃疡、结节性红斑、毛囊炎、脓疱疹或外阴溃疡等皮肤黏膜病变;或出现反复葡萄膜炎,甚至致盲;或可出现全身多脏器受累,如消化道、心血管、神经系统等。

BD消化系统受累主要表现为多发或单发的消化道溃疡,以回盲部多见,严重者可出现穿孔或大出血等。神经系统症状依受累部位不同而表现各异,以中枢神经系统多见,其中脑干和脊髓损伤的预后最差。心血管方面,心脏受累时可出现心肌梗死、瓣膜病变、瓣周瘘、附壁血栓等,动脉系统受累可造成动脉狭窄、扩张或动脉瘤形成,静脉系统受累可出现静脉血栓及血栓性静脉炎等。偶可见肾脏、肺部受累,以及合并血液系统病变。

BD患者常因眼病、瓣膜病变、神经系统病变或消化道症状,首诊于眼科、心脏科、神经科或消化科等不同科室,这就要求临床医生对不典型患者的不典型表现提高警惕。尤其对吻合口瘘、瓣膜瘘、反复葡萄膜炎、动脉瘤和静脉血栓等,如存在异常的ESR升高、C反应蛋白升高,需注意BD相关症状的问诊和评价。

本例患者以反复右下腹痛为主要胃肠道表现,内镜和手术病理均提示急慢性炎症。需鉴别的疾病包括急性阑尾炎、阑尾周围炎、克隆恩病、肠结核、肠道淋巴瘤以及其他自身免疫病肠道受累。结合患者的病程特征、反复口腔和外阴溃疡史,以及病理特点,可资鉴别。

据系统受累范围及程度选择治疗方案

BD治疗原则为根据系统受累的范围及程度选择治疗方案。仅有口腔和外阴溃疡时可采用局部治疗。对于存在难治性皮肤黏膜病变,或合并系统受累患者,需在专科医生指导下选用糖皮质激素、沙利度胺、硫唑嘌呤、环磷酰胺、甲氨蝶呤、环孢素,以及肿瘤坏死因子α抑制剂等药物治疗。消化道受累患者也可合用柳氮磺胺吡啶或5氨基水杨酸,并需要重视支持疗法和对症治疗。大多数未经控制的BD,手术后易出现反复吻合口瘘、伤口不愈合等问题,故不建议首选手术治疗。但对于危重病例,如心脏瓣膜病变导致心衰、肠道病变引起消化道出血、穿孔等,仍需积极手术治疗,并在治疗前后加强原发病控制,具体方案需外科和风湿免疫科医生共同评估制定。

文献报道,肿瘤坏死因子α抑制剂对复发或难治病例有效,其中依那西普对控制大部分皮肤黏膜病变有效,英夫利昔单抗对复发性葡萄膜炎、难治性神经白塞、血管白塞和肠白塞病有效。关于生物制剂治疗BD的经验主要来源于小规模的前瞻性研究和病例系列报道。2006年,英夫利昔单抗治疗BD的专家建议指出,可在复发性后葡萄膜炎、全葡萄膜炎、难治性神经系统受累、肠道受累患者,或严重关节黏膜病变影响生活质量的患者中酌情选择英夫利昔单抗。一些个案报道显示,对英夫利昔单抗继发耐药患者,应用阿达木单抗后仍取得较好疗效。观察这些药物长期疗效和安全性的大样本研究仍在进行中。

专家点评

BD可累及多个系统,消化道是常见受损部位,从口腔到肛门的全消化道均可受累,也称肠白塞病。肠白塞病临床表现复杂多样,缺乏特异性,临床上误诊、漏诊率很高。很多BD患者首诊并不是风湿免疫科,而在眼科、外科治疗中反复发作转诊到风湿科。这就要求所有临床科室医生都对BD有初步了解,能在不典型病例中及时甄别出这类患者,并在多科合作下为患者制定治疗方案。

近年来,生物制剂如肿瘤坏死因子α 拮抗剂已被用来治疗传统免疫抑制剂无效的BD患者,BD胃肠道受累也是治疗难点之一,国内外医生已经积累了不少肿瘤坏死因子α 拮抗剂成功治疗肠白塞病的临床用药经验。