2016年12月,广州医学院第一附属医院何建行教授团队梁文华博士等在美国《临床肿瘤学杂志》(JCO)上发表研究,该研究阐述了在已接受切除术的非小细胞肺癌(NSCLC)患者中,淋巴结检出数目与肺癌术后精准分期及生存预后关系,以及中国与美国外科医师实践模式之间的差异。梁博士等推荐将16个淋巴结检出数目作为评估手术实施质量或预后分层的临界值。该研究纳入美国SEER数据库中38 806例患者数据和中国多中心数据库中的队列数据。

近日,中国临床肿瘤学会(CSCO)理事长、广东省肺癌研究所所长吴一龙教授团队受邀撰写对该研究的述评(JCO.3月6日在线版)。

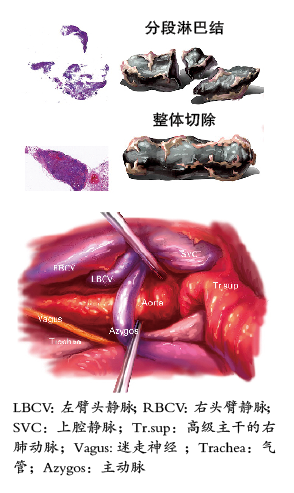

该述评指出,NSCLC患者中,淋巴结状态对确定疾病分期和预测患者的长期生存具有重要作用。因此,对手术切除的患者推荐行系统性淋巴结采样或系统淋巴结清扫术。尽管有相关推荐,但全球并没有公认的系统淋巴结清扫术定义。

述评指出,梁博士等的研究为领域提供了重要信息。研究表明,对于淋巴结阴性的患者,16个淋巴结检出数目可能是评估淋巴结检出质量或术后预后分层的合理的临界值。这有利于更高标准的建立,以及外科医生与病理科医生达成共识,尤其是关于整体切除的完全程度。

述评指出,梁博士等的研究应用了严格的统计学方法以减少偏倚、降低公差,应用了局部加权回归散点平滑法和邹氏检验法来确定临界值。通过多因素分析控制已知危险因素(如T-N分期),同时还解决了分期迁移问题。

述评指出,现行NSCLC指南仅推荐按淋巴结站行采样,并没有对最小的淋巴结检出数目作出推荐。梁博士等的研究结果可能为该问题提供了更多的信息。然而,该研究仍存在其他致淆因素(如手术标准、病理学评估及肿瘤内在生物学行为间存在巨大差异),在解读这些数据时依然需要纳入考虑。

手术期间,医师如何确定患者的淋巴结数目?吴一龙教授指出,由于数据间存在差异,淋巴结清扫和病理学评估又缺乏统一的标准,因此,单个病理学信息临床价值有限。尽管临床分期无法准确预测患者的长期生存,或确定最佳的临床处理策略,但是能够预测术前淋巴结转移更为有效的方法(如支气管内超声和正电子发射断层扫描)也是极为有益的。

吴一龙教授认为,今后肺癌研究重点是综合考虑标准手术评估方法,肿瘤生物学信息如驱动基因突变状态、淋巴管生成,及磨玻璃影、浸润性成分等其他因素。最后,从系统淋巴结采样到个体化淋巴结清扫的概念将不断发展,未来研究无疑会让该问题得到进一步的澄清。