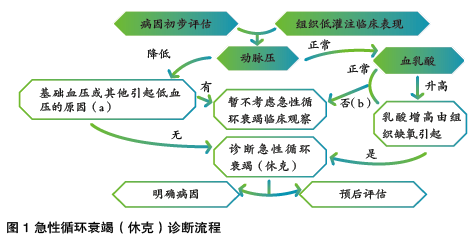

急性循环衰竭(ACF)是指由于失血、细菌感染等多种原因引起的急性循环系统功能障碍,以致氧输送不能保证机体代谢需要,从而引起细胞缺氧的病理生理状况。休克是急性循环衰竭的临床表现,常导致多器官功能衰竭,并具有较高的病死率。换言之,休克的最佳定义即是急性循环衰竭。

2016年2月,由中国医师协会急诊分会制定的《急性循环衰竭中国急诊临床实践专家共识》发表于《中华急诊医学杂志》。

注:a其他引起低血压的原因:药物(如利尿剂、β受体阻滞剂等降压药)、体位改变等;b非组织缺氧引起乳酸增高的原因:淋巴瘤、癌症、重度急性肝功能衰竭、激素治疗等

共识推荐意见

推荐1:需综合病因、组织灌注不足临床表现、血压、血乳酸情况早期识别急性循环衰竭(休克)。

推荐2:急性循环衰竭(休克)典型的组织灌注不足表现包括意识改变(烦躁、淡漠、澹妄、昏迷),充分补液后尿量仍<0.5 ml·kg-1·h-1,皮肤湿冷、发绀、花斑、毛细血管充盈时间>2 s。

推荐3:血压不是诊断急性循环衰竭(休克)的必要条件,血压正常不能排除急性循环衰竭(休克)。

推荐4:乳酸水平反映组织灌注情况,是诊断急性循环衰竭(休克)的重要依据。

推荐5:APACHEⅡ评分、SOFA评分、乳酸有助于评估患者预后。

推荐6:急性循环衰竭(休克)治疗最终是为了改善氧利用障碍及微循环,恢复内环境稳定。

推荐7:对急性循环衰竭(休克)患者应立即进行血流动力学监测,有条件的医院应尽早将急性循环衰竭(休克)患者收人重症/加强监护病房。

推荐8:急性循环衰竭(休克)治疗过程中应动态观察组织器官低灌注的临床表现并监测血乳酸水平。

推荐9:急性循环衰竭(休克)患者应第一时间给予氧疗,改善通气,建立有效的静脉通道,进行液体复苏,首选晶体液。

推荐10:血管活性药物的应用一般应建立在充分液体复苏治疗的基础上,首选去甲肾上腺素。

推荐11:前负荷良好而心输出量仍不足时,给予正性肌力药物。

推荐12:调控全身性炎症反应可以作为急性循环衰竭(休克)患者的治疗措施之一。

推荐13:即使急性循环衰竭(休克)患者血流动力学参数稳定时,仍应关注组织灌注,保护器官功能。

专家讨论

高燕:临床上常见的CAP治疗失败原因包括多肺叶浸润、胸腔积液、肺空洞形成、白细胞减少等,让急诊科医生在很短的时间内、很少资料的情况下做到准确,的确非常有难度。我们缺少国人自己的数据。如美国指南推荐72 h评价,而我们临床上可看到,很多患者72 h不适宜评价,尤其是老年患者,其药代动力学和普通成人CAP差别很大。希望今后做一些国内急诊科的研究。

张劲农:影像学、生化指标等对于急诊CAP诊断至关重要。但从国外文献看,即使遵循指南诊治CAP,也有相当比例的治疗失败率,值得引起重视,分析治疗失败原因,及时调整方案。

周荣斌:急诊抗感染治疗已从“正确”走向“准确”,并已适时地进入更高阶段,即评价抗感染疗效,增加患者获益。接下来的工作,希望能将“初始治疗失败”的概念进一步清晰化,推广对相应指标的认知,使临床上“正确”、“准确”的理念更好地落地。

米玉红:急诊CAP诊治应形成一种思路:鉴别诊断,剔除非感染病例。老年人肺炎在急诊中常见,常常需要鉴别诊断。结合当地流行病学,考虑可疑病原体是否覆盖,剂量是否用对。如很多β内酰胺类药物都有时间依赖性,未注意该特点也可能导致治疗失败。基于诊断明确、治疗方法得当,还应注意其他因素,如合并症和支持治疗等问题。

何新华:改善CAP“治疗失败”的前提是初始的正确诊治,如果开始不正确,后续治疗失败率肯定很高。因此,仍需加强急诊科医生对CAP的理解和规范用药。

李欣:初始治疗无反应并不一定意味着处置失误,也不一定意味着死亡。但其关系到治疗方案的调整,这样的表述或许更客观明晰。“治疗失败”也不是一个不好的概念。一般早期经验性用药3 d会拿到革兰阳性、阴性菌的线索,后续拿到药敏结果针对性治疗,如此不断靠近真相,调整治疗方案也是符合常理的。因此,希望我们进一步讨论这个问题,减少误解。同时对加强鉴别诊断能力、如何找到恰当的药物、治疗失败高危因素等问题进行探讨,形成共识,便于推广应用。

张永标:在一些大医院,“正确诊断、规范用药”的理念以及临床实践都已很好地实现。但基层医院在CAP诊断、抗菌药的选择,还存在很多不规范的地方,应从更基层出发,推广合理用药。重症CAP的用药也值得关注。

向旭东:CAP治疗失败在临床中还是十分常见的。对于基层医生,应强化其对非典型CAP的诊治、常见病原菌耐药等问题的认识和思考。

周从阳:鉴别诊断确实十分重要,临床像过敏性肺炎当做细菌感染治疗的情况偶有存在。由于急诊科很难拿到病原学结果,影像学、PCT等成为鉴别的重要手段。PCT的鉴别意义尚有一些争议,因此,应将影像学放第一位,加强急诊医生影像学读片能力。

林志鸿:诊断正确,处方规范一定是前提。对于治疗失败问题,指南推荐,莫西沙星是理想选择。

刘丹平:急诊科年轻医生较多,尤其值班医生,亟需一些CAP规范诊治的指导。加强基层医生规范诊治理念的推广,可减少不必要的治疗失败。

结 语

大会主席 陈旭岩教授

思考 规范 提高

通过本次的专家讨论会,我们收获颇丰。但是,学术的道路上没有一蹴而就,而这样的会议有助于从学科顶尖专家中挖掘更多闪光的思维。

我国的医生资源分布不均衡,而在所有学科中,急诊科的不均衡最明显。尽管前期相关指南出台后,对规范的普及已完成了很多工作,但仍可以看到,即使大医院也有一些工作未能做到规范。

当然,我们处于变革的时代,在一些强大的医院允许在“正确”、“准确”的基础上再上一个层次,谈论治疗评估;同时做好基层的夯实基础。

有一点可以确定,我们是在培养一支队伍,即规范急诊科医生的诊疗行为,使其养成思考、总结的习惯。

对于“初始治疗失败”的定义,从临床急诊医生的角度来说,还是需要完整地描述。不谈前期如何鉴别诊断,初始治疗方案的选择,后期疗效评价就不够完整。

最后,国内缺乏急诊CAP流行病学、诊治相关研究证据。希望今后开展相关研究,有国人自己的数据。