经自然腔道内镜手术(NOTES)被认为是继腹腔镜之后的第三代微创技术。近年来,随着这一治疗理念的不断深入人心,以及相关内镜器械设备的不断更新,NOTES及NOTES相关衍生技术得到了巨大发展。8月5-7日,第四届哈尔滨NOTES暨内镜治疗技术国际高峰论坛在哈尔滨召开。会议邀请到美国、西班牙、日本、韩国、俄罗斯、印度、巴基斯坦等国的国际知名消化病学专家,以及国内消化科、普外科同行就消化内镜诊疗技术的最新进展进行了交流,吸引了全国上千名临床医师参会。

与会专家、学者围绕内镜微创理念的发展、NOTES相关最新研究、技术/器械相关进展、消化内镜未来发展方向等热点话题展开了广泛而深入的研讨。大会还安排了精彩的消化内镜临床操作表演、胶囊内镜及国产内镜演示。会议自2013年开办以来,每年吸引了众多国内外消化内镜医师和消化外科医师,搭建了与国外NOTES权威专家交流合作的稳固平台,成为国内NOTES领域最重要的学术研讨会。

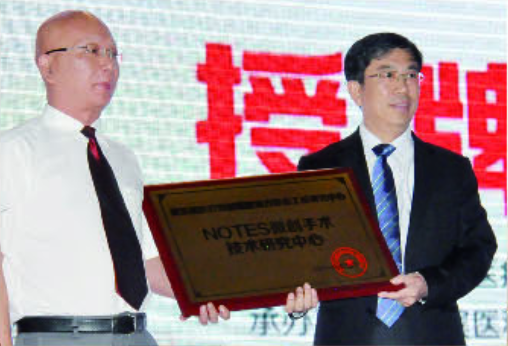

会上,哈尔滨医科大学附属第二医院消化内科与“微系统医疗器械国家地方联合工程研究中心”联合成立了“NOTES微创手术技术研究中心”。国家工程研究中心许杰主任给“NOTES微创手术技术研究中心”主任刘冰熔教授授牌。

主席报告

怀揣梦想 在创新路上永不言弃

世界首例应用可脱离式肠道术野保护气囊行肠腔消毒的NOTES手术、世界首例人体经肠道纯NOTES手术、世界首例NOTES保胆手术等多项世界第一NOTES术式的发明者、大会主席刘冰熔教授与参会代表分享了其创新的历程和经验,并介绍了NOTES未来的发展方向。

既异想天开 更脚踏实地

刘教授介绍,哈医大二院消化内科从2004年的仅50张床位、平均住院人数不足50人,发展到目前已拥有240余张床位、3个内镜中心,拥有100余人的团队,年内镜检查及治疗数量近7万例,年出院人数超过1万人。技术创新始终贯穿于整个科室的发展过程中。

为了创新这个目标,需要做很多准备。首先是思想准备。怀揣梦想是创新的第一步,目标定得越高,实现的也会越多。德国医生Werner Theodor Otto Forssman第一个将心导管应用于人体,于1929年亲身试验,但他的这项技术被讽刺为“马戏场上的技术”后不得已放弃了自己的科研工作。后来美国医生Andre Frederick Coumand和Dickson Woodruff Richards合作日趋完善心导管检查方法,并共同获得了诺贝尔生理学及医学奖。

其次是技术和知识的准备。包括前期要有大量知识、经验积累,扎实的内镜操作技术,一丝不苟的标本处理能力。

第三是不要惧怕失败和困难,而应迎难而上,乐于拥抱困难,这也是一个学习的过程。刘教授尤为强调了这一点。他表示,其刚开展NOTES手术时也非常困难,常会遇到患者大量出血的情况,后来参加国际学术会议看到日本学者止血的手法,便学习过来。

第四,进行创新时理念支持十分重要。如根据外科造瘘的思路创新解决NOTES穿孔并发症问题;据外科手术冲洗思路,开展经内镜导管冲洗脓液(如经结肠镜逆行性阑尾炎治疗术,ERAT);固有肌层剥离新理念;单向引流管,只流入肠腔,不入腹腔等。

最后,刘教授强调,永不放弃是做成一件事的关键,创新亦如此。这是刘冰熔教授的人生信条。

与企业联合 走器械研发之路

刘教授表示,未来NOTES等内镜技术的发展不仅是术式的创新,更希望通过术式创新推动器械的发展。

NOTES技术经历了很大的波折。从直式镜、半曲式镜,到纤维镜,整个内镜技术的发展过程中,企业起了非常大的推动作用。企业由于自身利益的要求,会逐渐推动内镜器械的不断发展,同时内镜的发展改变了器械的使用,使技术不断进步,工作越来越容易。

刘教授表示,在其读本科的时候高水平的消化科医生开展ESP能在3 h完成一个造影已很了不得,而如今一个医生半小时就能做一个治疗,这是器械进步和改革加技术改良实现的。

IT刀和HOOK刀的出现为内镜学科带来了历史性的变化。正因为这两把刀,才有了ERCP、EFR、NOTES等技术的发展,这是非常大的进步。“而发展至今日,用这两个简陋的工具完成复杂的NOTES手术,已变得非常艰难。”刘教授说。

再如对于ERAT,肠镜和胃镜活检孔道不同,胃镜做阑尾相对合适,但阑尾的治疗成功率仍受内镜活检孔道位点的影响。目前刘教授正与国内生产企业沟通定制ERAT专用内镜,便于阑尾炎内镜下治疗,提高成功率。

刘教授表示,除了新器械的开发,对于NOTES的发展,目前存在的重要问题是自信不足。如同之前的腹腔镜发展一样,一开始也有很多质疑声,但也伴随器械的进步得到了发展壮大。

“相较于传统手术,腹腔镜下治疗仅有创可贴大小的创伤,而NOTES比腹腔镜朝微创化更前进了一步,也有了术式的不断发展。所以这样的方向是正确的,我们应该充满信心,朝微创化迈出坚实的步伐。”刘教授说。

主题报告

规范化结肠镜检查为结肠癌早期诊断关键

首都医科大学附属北京友谊医院院长张澍田教授介绍,随着生活方式的改变,我国结直肠癌的发病率逐渐上升,发病人群呈年轻化趋势。

筛查有利于结直肠癌的早发现、早诊断和早治疗,是预防结直肠癌和降低结直肠癌累积死亡率的重中之重。筛查包括全体目标人群的初筛和对高风险人群的筛查,包括粪便潜血阳性,一级亲属有结直肠癌病史,以往有肠道腺瘤史,本人有癌症史,有排便习惯的改变,符合以下任意两项者——慢性腹泻、慢性便秘、黏液血便、慢性阑尾炎或阑尾切除史、长期精神压抑、有报警信号。张教授表示,结肠早癌的特异性症状就是无症状,而肿瘤标志物筛查是一把双刃剑,未呈现确切优势。因此,现阶段结肠癌早期诊断的关键是无症状健康查体,即依赖有资质医师的规范化结肠镜检查,无年龄限制、性别差异。可个体化配合使用色素内镜和(或)电子染色内镜,疑有问题应活检行病理诊断。

良好的肠道清洁准备是提高早期结肠癌及癌前病变检出率的重要前提。操作时,退镜要慢,不少于6 min。早期结直肠肿瘤内镜下采用发育形态分为隆起型、平坦型和浅表凹陷型,并据形态初步预测肿瘤的性质和浸润深度(图1)。

推荐有条件者对结直肠病变宜应用全解场喷洒0.4%靛胭脂+0.2%醋酸和(或)电子染色内镜或结合放大内镜对可疑病变进一步观察,通过对病变黏膜腺管开口以及毛细血管的观察做出初步诊断,并初步判定肿瘤浸润深度;推荐结直肠病变黏膜腺管开口分型采用pit pattern分型。黏膜毛细血管分型采用Sano分型,仅有电子染色内镜而无放大内镜结果者病变采用NICE分型。

(下转第17版)