传统的采集自体全血的方式虽然点燃了术前自体储血的星星之火,但因其对大手术的保障能力明显不足和高达45%的自体血液严重浪费而使其成为被边缘化的领域,在不断兴起的十年内,呈现出了明显的下降趋势。自2000年以来,美国和欧洲的术前自体储存全血呈现出逐步下降的趋势。美国的术前自体储血量由1992年的8.5%至2011年下降至0.75%。德国的术前自体储血量由2001年的4.6%下降至2013年0.3%。南美发展中国家的术前自体储血自2005年后开始兴起,一直以来处于很低水平(<1%)。

传统的采集自体全血的方式虽然点燃了术前自体储血的星星之火,但因其对大手术的保障能力明显不足和高达45%的自体血液严重浪费而使其成为被边缘化的领域,在不断兴起的十年内,呈现出了明显的下降趋势。自2000年以来,美国和欧洲的术前自体储存全血呈现出逐步下降的趋势。美国的术前自体储血量由1992年的8.5%至2011年下降至0.75%。德国的术前自体储血量由2001年的4.6%下降至2013年0.3%。南美发展中国家的术前自体储血自2005年后开始兴起,一直以来处于很低水平(<1%)。

中国人民解放军总医院第一附属医院输血科创立的自体储血术前单采新技术,由于其大量开发自体血液和保障择期大手术和特大手术临床用血的突出能力,以及其有效维持和提高患者免疫力,显著缩短手术患者术后平均住院日等突出优势,必将成为引领开辟我国术前自体储血新时代的技术。

自体输血优势显著

自体输血可以避免异体输血三大风险:传播疾病、输血后免疫抑制和同种血液免疫,对提高输血安全具有重要意义。

笔者医院2500例深度自体储血术前单采技术临床应用研究结果表明,与同等身体条件而未使用该技术的对照组患者相比,该技术具有三大优势。

第一,可降低高血压,降低心负荷,改善心功能。因此,对于高血压和心脏病患者具有重要意义。

第二,可以避免输血后免疫抑制,维持或提高患者免疫力。因此,对降低肿瘤的复发、转移有明显作用。

第三,术后恢复更快,患者术后平均住院时间缩短3~5 d。

此外,用自己的血完全可满足大或特大手术备血需求。采用深度自体储血术前单采技术,一次采集的血液可以满足出血量2000 ml以下的大手术。如果手术出血比这还多,可以隔一周再采一次血。该技术可以使90%以上的择期手术患者完全脱离对异体血液的依赖,对缓解血源供不应求矛盾具有重要意义。

深度自体储血术前单采技术更先进

深度自体储血术前单采技术可一次安全采集患者大量血液。与传统采集全血的方法相比,该技术可一次采集大量自体浓缩红细胞和自体浓缩血小板。由于采用了体液进出平衡的慢速采集策略,避免了采血前后患者血容量急剧变化带来的不适。

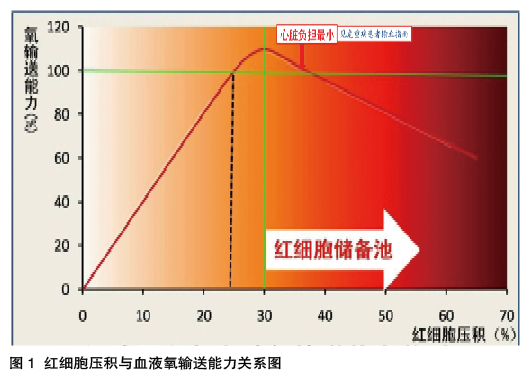

同时,该技术具有降低血液黏稠度、减少血管阻力、提高血液向组织供氧能力等诸多好处。心肺功能良好且血容量正常情况下,血红蛋白(Hb)为80 g/L,即可100%满足机体组织供氧的基本需求。当Hb≥120 g/L时,由于血液黏稠度显著增加,血液向组织细胞供氧能力反而显著下降(图1)。

另外,该技术可启动人体超速造血能力,患者自身血液总量快速大量增加。采集大量红细胞后,启动了人体超速造血能力,患者Hb恢复至可以再次采集仅需1周左右。人体每天可生产血小板约1200亿个,相当于0.5个治疗剂量。采集1治疗剂量血小板2 d即可完全恢复,甚至达到更高水平。

深度自体储血术前单采技术可应用人群广泛

除了Hb<100 g/L、骨髓造血功能受抑制,以及败血症、脓毒血症或服用抗生素后发热未被有效控制的患者外,只要患者造血功能正常和体内有足够的储备血液即可应用深度自体储血术前单采技术。

笔者团队已经成功应用于60~91岁老年人438例、11~17岁儿童青少年152例,和部分孕期女性。

因此,深度自体储血术前单采技术临床应用范围广阔。无论是否存在季节性血源短缺,用自己的血,都是最佳选择。