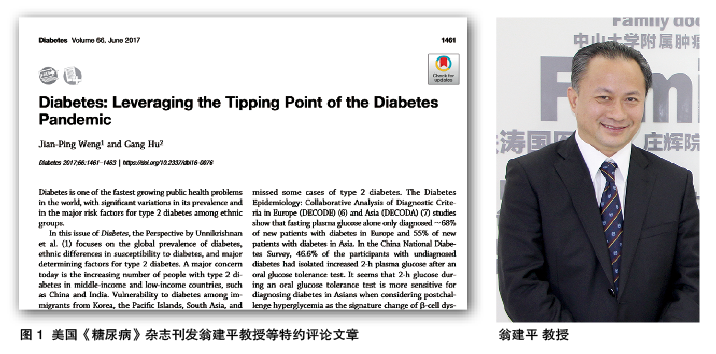

近日,美国《糖尿病》刊发糖尿病专题文章,应《糖尿病》杂志主编的邀请,中华医学会糖尿病学分会前任主任委员、中山大学糖尿病研究所所长翁建平教授和美国路易斯安娜大学胡刚教授两人撰写了题为“糖尿病流行:找到‘杠杆点’,才能迎来‘拐点’”的评论文章(图1)。

当前,糖尿病从发达国家蔓延到亚洲、拉丁美洲和非洲的新兴经济体;中国和印度等中低收入国家的2型糖尿病人数不断增加。糖尿病易感性存在人群差异;同时,来自中低收入国家的人群移民到发达国家后具有更高的糖尿病易感性。与白种人相比,来自韩国、太平洋岛屿、南亚和菲律宾的移民定居在欧美后其糖尿病易感性更高。虽然肥胖、胰岛素抵抗及遗传因素被认为是2型糖尿病风险的决定因素,但是最新证据表明,β细胞功能的早期丧失在2型糖尿病发病机制中起着更重要的作用,特别是南亚和东亚的非肥胖个体。

全球糖尿病患病率或被低估

中国糖尿病调查结果显示,≥20岁中国成年人的糖尿病患病率从1980年的1%升至2007-2008年的9.7%,2010年为11.6%。

2016年,一项汇总了751项研究(来自146个国家的4 372 000名成年人)数据的分析估计,全球成年人糖尿病患者人数从1980年的1.08亿增至2014年的4.22亿,同期全球年龄标化糖尿病患病率也大幅上升,男性从4.3%升至9.0%,女性从5.0%升至7.9%。而且,与高收入国家相比,低、中收入国家的成年人糖尿病患病率及患病人数增加更快。2014年,东亚和南亚的绝对患病人数最多,增幅也最大。

然而,该汇总数据中的糖尿病患病率是单纯根据空腹血糖分析的。因此,作者可能低估了2型糖尿病的总人数。欧洲/亚洲糖尿病流行病学及诊断标准合作分析(DECODE/ DECODA)研究表明,单纯依据空腹血糖仅诊断出68%的欧洲新发糖尿病患者以及55%的亚洲新发糖尿病患者。

在中国的全国糖尿病调查中,46.6%的未诊断糖尿病患者仅存在口服葡萄糖耐量试验2 h血糖升高。考虑到餐后高血糖是早相胰岛素分泌β细胞功能障碍的特征变化,口服葡萄糖耐量试验2 h血糖检测应该对于亚洲人诊断糖尿病更为敏感。因此,全球糖尿病的真实估算患病率应该高于来自这个汇总分析的数据。

不同种族的糖尿病表型有所差异

虽然所有的人类种族都面临着2型糖尿病风险,但某些种族人群可能具有极强的2型糖尿病遗传倾向。一项纳入美国7414名亚裔美国人和140 291名非西班牙裔白人成年人的研究分析表明,亚洲印第安人、中国人和菲律宾人较非西班牙裔白人发生糖尿病的可能性更高。据推测,与其他种族/民族相比,亚洲人每单位体质指数(BMI)的肥胖程度较高,其BMI处于较低水平时2型糖尿病风险就已升高。

最近一项研究发现,β细胞功能障碍在非肥胖受试者中对糖尿病的“贡献”更为显著,胰岛素抵抗则增加了肥胖受试者的高血糖,这支持了Unnikrishnan等在文章所提到的“Narayan假说”。

“Narayan假说”认为,对于某些人群(如亚洲印第安人),胰岛β细胞快速丧失与胰岛素抵抗在糖尿病发生发展中重要性几乎同等重要。研究者通过比较表型差异明显的两类“印第安人”提出了一个新颖的观点:来自美国亚利桑那州的PIMA印第安人通常表现为肥胖、严重胰岛素抵抗和高胰岛素血症;而亚洲印第安人相对较瘦且多为严重的胰岛素分泌减少。据此,Narayan提出可能有两种不同的2型糖尿病亚型的假说:PIMA印第安人种的表型为“2A型”,特征是明显肥胖、胰岛素抵抗和相对较好的β细胞功能;亚洲印第安人种的表型为“2B型”,特征在于瘦体重和更严重的β细胞功能障碍。两种亚型的治疗方法可能不同,前者主要是胰岛素增敏剂,后者胰岛素促分泌剂为主。

此外,来自中国全国糖尿病调查抽取样本的遗传学研究显示,具有较高遗传风险评分的2型糖尿病患者较瘦或β细胞功能较差。因此,Unnikrishnan等建议进一步研究2型糖尿病,重新评估不同表型患者的治疗流程。

糖尿病防治:社会+个体层面干预

改变不健康生活方式因素(如不活动和肥胖)是减少2型糖尿病及其并发症发生率的重要策略。中国大庆糖耐量受损(IGT)和糖尿病研究、芬兰糖尿病预防研究(DPS)和美国糖尿病预防计划(DPP)等多项随机临床试验表明,有效的生活方式干预策略(膳食改善和增强体力活动)可以预防或延缓IGT的高危成人进展为2型糖尿病。此外,大庆IGT和糖尿病研究等研究表明,对于IGT的受试者,胰岛素抵抗越严重,单纯生活方式改变在预防IGT进展为糖尿病方面的获益越小,即使生活方式改变能够明显改善胰岛素敏感性。

从公共卫生的角度来看,生活方式干预措施,包括增加体力活动和健康饮食,是延缓IGT人群进展为2型糖尿病的一种有效、安全的方法。英国国家卫生服务局于2016年推出了全球首个国家层面的一级预防计划,美国在确定糖尿病趋势方面也取得了长足进展。下一个重大挑战是在中国和印度等人口最多的发展中国家,将证据转化为人群层面上的干预措施。

生活方式改变是干预的基石,从医疗卫生专业角度来说,筛选和识别高危个体、启动早期干预以减缓或甚至逆转个体病情进展至关重要。同时,还需要更详实的心脏代谢风险分期工具,以及更多关于改变糖尿病进展自然轨迹的最有效和经济的方法。除了治疗性生活方式改变外,短期强化胰岛素治疗、代谢手术和口服药物(包括二甲双胍和噻唑烷二酮类)均可有效延缓或逆转糖尿病前期或新诊断的2型糖尿病的进展。重要的是:明确2型糖尿病的异质性并根据不同人群之间的种族差异确定针对性治疗路径(图2)是糖尿病防治的策略保证。

小结

哪些亚组可以从改变生活方式和(或)不同的药物/手术中获益?β细胞功能改善和2型糖尿病临床缓解的益处能持续多久?所有这些问题都超出了目前或多或少“一刀切”的做法,需要从各个维度(人群、个体、时间点、干预手段等)找到糖尿病防治的杠杆点,也只有如此,才能迎来糖尿病流行得到控制的“拐点”。有了这些维度的综合评估,对个体来说应该是掌握了糖尿病防治“芝麻开门”式的密码。