美国临床肿瘤学会(ASCO)2017年度盛会于6月2~6日,在美国芝加哥召开,世界各地肿瘤界的专家、学者齐聚一堂,共享盛会。中国临床肿瘤学会理事长、广东省人民医院吴一龙教授参与的 AURA3研究结果公布,引起广泛关注,多位专家对研究结果进行了点评。

AURA3研究(EGFR T790M阳性的晚期NSCLC患者接受奥希替尼治疗的中枢神经系统疗效)是一项国际多中心、随机Ⅲ期临床试验。研究将患者2:1随机分为2组,分别接受奥希替尼(80 mg/d,1次)、标准含铂双药化疗(每3周1次,共6个周期)。患者可继续使用培美曲塞维持治疗。

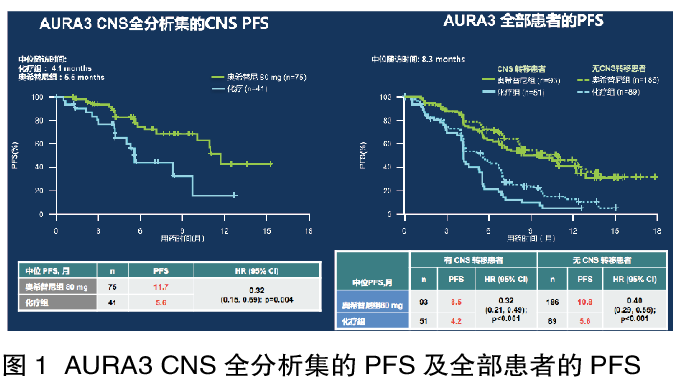

该研究共纳入419例患者,其中28%的脑转移患者(116例)纳入了中枢性转移(CNS)亚组分析集。在CNS可评价疗效集(46例),奥希替尼对CNS的客观有效率(ORR)为70% (21/30),而化疗仅为31% (5/16);比值比(OR)为5.13(P= 0.015)。在CNS全分析集,奥希替尼组和化疗组CNS的ORR分别为40%(30/75)和17%(7/41),OR为3.24(P=0.014)。在CNS可评价疗效集和CNS全分析集,奥希替尼的CNS中位疗效持续时间为8.9个月,而化疗仅为5.7个月。(图1)在CNS全分析集,奥希替尼的CNS中位PFS显著优于化疗(11.7 个月对 5.6个月; HR为0.32;P = 0.004)。

结果证明,与奥希替尼治疗EGFR T790M阳性晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者的总体疗效相一致,奥希替尼治疗CNS转移患者显著优于化疗;CNS有效率更高,疗效更持久,且CNS的PFS更长。

专家点评

英国马斯登皇家医院Sanjay Popat教授:在EGFR突变的晚期NSCLC中,约45%患者会合并脑转移或出现脑转移进展,仅一半的脑转移患者可能接受根治性的治疗,如SRS或手术。

奥希替尼颅内疗效显著, ORR达到70%,奥希替尼组仅2例患者没有颅内病灶的缩小。值得注意的是,奥希替尼标准剂量80 mg,对脑膜转移的疗效也非常好。该研究显示奥希替尼治疗CNS转移疗效显著,且在脑膜转移的患者中也有效。奥希替尼用于脑转移患者同样有较长的PFS。因此对于一代TKI耐药的患者,若EGFR T790M阳性,应该尽早接受奥希替尼治疗。

意大利IRCCS医学中心的Marina Garassino教授:对于EGFR突变伴脑转移患者接受靶向药物治疗及放疗的先后顺序问题还存在争议,至少在一线治疗的选择上面还争议很大。在二线治疗中,可以选择奥希替尼或者化疗。由于奥希替尼在中枢神经系统中的有效率非常高,所以在病情稳定的脑转移患者中可以首先使用奥希替尼,如果奥希替尼还不能控制脑转移灶再选择放疗。

广东省人民医院杨衿记教授:奥希替尼治疗CNS得益于优越的药理学特性和血脑屏障穿透力,治疗第一代EGFR-TKI耐药后T790M阳性CNS转移NSCLC患者,疗效显著优于化疗,一点都不令人惊讶。

但奥希替尼的CNS疗效数据来自AURA3的亚组回顾性分析,还需要头对头比较的前瞻性Ⅲ期随机对照试验来进一步验证。

此外,脑膜转移是CNS转移中更难挑战的一种疾病,堪称NSCLC治疗领域的世界性难题,奥希替尼治疗EGFR-TKI耐药后T790M阳性脑膜转移NSCLC患者,能否高歌猛进、再下一城?请大家拭目以待。

从细节入手 构建科学合理实验室布局

以患者为先 实现整合实效管理新模式

近日,在长沙举办的2017全国临床检验装备技术与应用学术大会上,湖南中医药大学第一附属医院医学检验中心主任谢小兵教授与众多检验领域的专家学者共同探讨和分享了医院检验医学实验室规划与管理,以及生化免疫流水线自动化建设的经验。

打磨22稿布局图:关注实验室规划与建设的每一个环节

“一个规划科学、合理的实验室能为检验人员提供安全、高效的工作环境,这对于提升检验科的整体水平而言至关重要。”谢小兵教授指出,“在规划新实验室前,要充分了解每天的门、急诊量与检测量、已开展的检测项目和计划开展的检测项目、期望的样本周转时间(TAT)和质量管理要求,并规划好仪器设备清单。新实验室的规划布局图,我修改了22稿,通过和设计师、工程师和业内专家充分沟通后,才最终确认了优化方案。 ”

谢小兵教授结合实践经验总结了在整个实验室的规划和建设中需要全面考虑到的14大系统工程,包括新风、洁净、通风、空调、门禁和监控等。此外,容易忽视的一些问题也一定要预先规划在内,比如地面承重、下水管道、插座数量等。同时,包括门、工作台、仪器、生物安全柜、公共走道等在内的实验区域也应符合国家推荐的空间标准。

整合实效,提高管理水平:提升临床和患者满意度

整合实效管理是一种先进的企业管理模式,包括整合管理和实效管理,其目标是提高管理水平和效益,降低中间成本,完善服务体系。实验室的整合实效管理涉及到仪器自动化、流程优化、信息智能化、岗位优化和操作规范化等。

谢小兵教授指出:“检验科有多项关键绩效指标,主要包括人力资源、检测质量和室间质评、临床和患者的满意度、样本报告的TAT以及成本控制。在确保检验质量的前提条件下,检验科要考虑的核心指标是TAT。”

过去,检验科处理样本从分析前的签收、预分类、送到检验组、标本录入、离心、去盖,到检查血清质量、排样上架、上机检测、结果审核、复查,以及最终样本归档及保存13个环节几乎都是由人工操作完成。去年,湖南中医药大学第一附属医院引进了罗氏诊断CCM实验室自动化解决方案,实现包括样本接收、运输、分类、配平、离心、去盖、检测到样本自动归档的全流程自动化,双向通讯流程无需入库扫条码,自动存档无需再编号,方便标本储存与查找,减少了8个手工环节,充分实现了以自动化建设来优化工作流程。

谢小兵教授介绍道:“通过实验室仪器自动化建设可以实现样本分析前、中、后的质量控制,减少人工出错风险,从而提升检测质量;提升前处理速度可大幅度提升检测整体效率;降低检测人员劳动强度,提高工作效率;同时,自动化也可帮助降低生物安全风险,实现信息系统备份,提升实验室安全等级。”

此外,智能化、网络化的管理也是实验室自动化的主要发展趋势。样本质量决定检测结果的质量,血清质量管理系统可以在检验前发现和拦截血清质量异常的样本,同时,还能避免因样本质量问题而造成的复查成本;TAT实时监控大屏幕不仅可以根据样本来源个性化设置TAT预警时间,还能进行多渠道实时的危急值预警、仪器状态监控和样本状态监控;结果自动审核系统释放60~80%正常结果的报告,检验人员只需重点关注20%-40%被拦截的异常报告,人机结合,节约了大量的时间和劳动力,提升审核效率。除了硬件与软件的升级,检验人才的培养与规范化的操作也同样需要重视。通过建立规范操作SOP与岗位培训制度,运用5S精益管理理念,即整理(Sort)、整顿(Straighten)、清扫(Shine)、标化(Standardize)和素养(Sustain),可助力实验室规范的提升,从而真正实现整合实效管理。

谢小兵教授分享道:“近5年来,随着医院的不断发展,生化检测样本量以接近每年20%的速度增长,尤其是在我院新大楼投入使用后增长速度骤增了50%。尽管工作人员数量没有增加,但由于自动化建设提高了效率,减少了出错,现在门诊和急诊样本平均TAT从144 min缩短至61 min,相比去年同期优化58%;住院样本的平均TAT从146 min缩短至85 min,同比优化42%。这一效率的提升为患者带来了很大的益处,现在医生和患者对检测速度的满意度都已提升。未来,将不断推进实验室自动化的升级,更好地构建整合实效生态圈,实现精准的检验技术、精益的检验管理、精干的检验人才,为临床及患者提供更高品质服务。”