8月19~21日,第十一届全国幽门螺杆菌及消化疾病诊治临床论坛在郑州召开。1200余位国内外消化病专家学者齐聚一堂,就幽门螺杆菌(HP)及相关消化道疾病诊治进展、争议话题展开交流讨论。

大会主席、北京大学第一医院消化内科胡伏莲教授指出,自HP发现34年来,对HP的研究取得了巨大的成绩,但是随着研究的深入,我们发现前进中还存在很多问题亟待解决或深入研究。如何处理HP诊治共识与临床实践的关系?如何面对HP耐药性的挑战?HP感染治疗新路径有哪些进展?本次论坛对这些问题展开了热烈的讨论,为今后HP的临床实践和科学研究指引了方向。

【主题报告】

循证医学下的幽门螺杆菌处理实践

大会主席、北京大学第一医院胡伏莲教授介绍了HP处理中的聚焦问题,强调需正确理解和合理运用“共识”,针对不同地区和不同人群实行个体化治疗是临床医生治疗成功的关键。探索HP治疗新路径,不仅是提高HP根除率和减少其不良反应的宏观策略和长远目标,也是对HP耐药性的挑战。

由于“共识”纳入高级别循证医学证据,又得到多数专家推荐和认可,因此对临床医生具有重要指导作用,尤其对基层医生更为重要。但需强调“共识”只符合较多人,并不涵盖所有患者,对不符合“共识”意见的患者,应据患者具体情况行“个体化治疗”。

我国HP诊治共识有1999年海南共识、2003年桐城共识、2007年庐山共识、2012年井冈山共识。然而对于共识意见中的HP诊治,争鸣也一直存在。如对消化不良患者是否实行“检测和治疗”策略、根除HP是否降低胃癌发生率、自然人群中HP干预的利和弊、标准三联是否应该放弃等,都是近年来学术交流的热议话题。

2014年京都共识的发布,引发了专家们对“自然人群中HP干预的利与弊”的热烈讨论。在2015年“第十届全国幽门螺杆菌及消化疾病诊治临床论坛”上,中西方专家进行了学术碰撞,得出相应观点:HP筛查和治疗策略从风险与利益评估角度,对西方国家或HP感染率低的国家可能利大于弊;但对于中国必须根据其高感染率、卫生条件、经济状况等因素综合考虑可行性和可操作性。

对于HP感染的处理有两个基本策略:一是杀灭或抑制HP生长,主要依靠抗菌药;二是以某些抗菌药以外的药物影响HP定植,使其排出体外。目前对HP处理策略主要是杀灭HP。从海南共识推荐的7 d三联疗法到井冈山共识的10~14 d标准四联疗法,随着药物剂量和疗程的增加,其副作用也随之增加,不禁令人担忧,而对于四联疗法仍无效的患者如何处理也值得探讨。

寻找HP感染治疗新路径,并进行个体化治疗是重要的解决方案。HP感染治疗新路径包括中医中药在HP根除中的作用、益生菌在HP根除中的作用,以及胃黏膜保护剂的应用。

幽门螺杆菌诊治争议与进展

HP发现者、诺贝尔医学及生理学奖获得者Barry J. Marshall教授介绍了自HP发现以来以及临床处理过程中尚存在的一些争议问题,包括HP的诊治、与病理学的关联(溃疡、癌变)、起源、与人类的关系等,并分享了相关临床诊治经验。

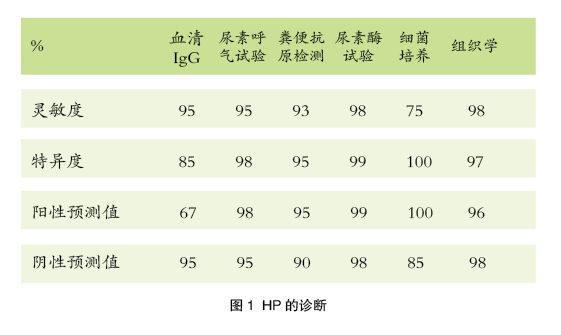

在HP的诊断和治疗上。目前HP的检测包括血清IgG、尿素呼气试验、粪便抗原检测、尿素酶试验、细菌培养和组织学诊断(图1),具有较高的灵敏度和特异性。

治疗上主要关注用哪些抑酸剂和抗菌药,什么时候为治愈。早期观察研究发现,阿莫西林与不同剂量质子泵抑制剂(PPI)合用时,增大PPI剂量,效果总体更佳。具体实践时,患者首先用“轻量级”组合PPI+莫西沙星10 d,再加用环丙沙星500 mg+利福布汀150 mg四联疗法5 d,疗程虽长,但其副作用少、费用低。

HP引起的炎症是局限性的,存在于细胞间或黏附于细胞上。HP感染的病理转归包括胃溃疡和癌变。泌酸功能维持、胃窦感染(胃体没有感染)可导致溃疡;长期感染、胃体感染/化生/萎缩、胃酸分泌少,可导致癌变。有研究显示,HP阳性人群12年内胃癌发生率>3%。对于HP致癌的机制尚不明确,有研究认为骨髓来源干细胞可能引起胃癌,由此可建立癌症模型,进一步研究HP与胃癌的关系。

【共识与实践碰撞】

换个角度看幽门螺杆菌

首都医科大学附属北京友谊医院张澍田教授从另一个视角去看待HP的起源、与人体疾病的关系,及诊治问题。

张教授介绍,世界上50%的人群携带HP,有些地区甚至有80%的人携带这种细菌。然而在这些携带者中,仅10%患上了消化性溃疡,仅1%左右会患上胃癌。主要原因包括:年龄、生活环境、饮食、运动强度等的综合影响。另一方面,HP或许只是胃中菌群的正常部分,而由于多种原因,宿主胃黏膜出现损伤,HP在损伤部位定植,造成了“二次感染”。

张教授表示,换个角度,将HP视为可能致病的共生菌或许会有更好的见解。HP会造成疾病,但并非所有HP都有相同的致病性,拥有完整dupA基因簇的HP致病性才会较强。

此外有研究显示,在发展中国家,携带HP的孩子更不易患上过敏;在儿童期携带HP可降低哮喘发病风险;携带HP可降低湿疹发生率;当HP从人体的胃中消失后,人们更易患上食道反流症及其并发症,如巴雷特食管和食道腺癌。

因此,张教授认为,或许能将HP的治疗从消灭转为预防,即维护正常的消化道菌群,找出低致病性至无致病性的HP菌株作为疫苗,保持健康饮食和生活方式以防止胃黏膜受损,或许是一种理想的治疗方式。

根据国情筛查和根治幽门螺杆菌

南昌大学第一附属医院吕农华教授介绍了目前指南关于治疗HP感染的推荐意见,并结合我国国情探讨HP根除治疗的利弊。

吕教授介绍,近年来,共识关于HP感染治疗的观点发生了转变,从以往“治疗所有阳性者,如无意治疗就不要检测”转变为“HP感染者都应接受根除治疗,除非有抗衡方面考虑”。共识认为,HP胃炎无论有无症状、伴或不伴消化性溃疡和胃癌,均应视为一种感染性疾病,其传播途径为唾液传播。

HP胃炎京都共识和Maastricht Ⅳ共识均推荐,根除HP降低胃癌发生风险。降低风险程度取决于根除治疗时胃黏膜萎缩的程度和范围。在胃黏膜处于非萎缩阶段,根除HP可最大获益。

吕教授表示,对于发展中国家,根除HP面临感染人口众多、根除经济成本高、卫生条件差、再感染风险高、难以完全根除等挑战。而抗击胃癌-IARC共识报告中显示,大规模根除HP涉及50%以上人口,应考虑对抗菌药及肠道菌群失调的影响。

因此,在我国,对自然人群全面筛查时机尚不成熟,推荐对胃癌高发区主动筛查,其他地区“被动治疗”;医院就诊患者需重视检查,规范治疗。

(下转第19版)