编者按:心灵的慰藉让人们不再感到孤独,不再感到患病后周围都是冰冷的墙!心理社会肿瘤学在中国的发展传播,或可让人们对“医学不仅仅是装在瓶子里的药”、“肿瘤患者不是会喘气的瘤子”体会得更加深刻。心理社会肿瘤学究竟是一门什么样的学问?在中国的发展现状如何?对肿瘤患者能起到怎样的作用……面对这一系列问题,本期专栏将为读者答疑解惑。

就像美国首位分离出结核杆菌的人特鲁多医生的墓志铭:“偶尔去治愈,常常去帮助,总是去安慰”,肿瘤患者在面对疾病的整个过程中都会出现心理的变化,在医生帮助他们减灭肿瘤的同时,更需有人能够给予心灵上的照顾。

1995年,肿瘤这一词汇刚被大众接受,绝大部分人关注的是“怎样把肿瘤切除、怎样让肿瘤缩小”。而在北京肿瘤医院,随着国际交流逐步加深,院领导已认识到,若将患者单纯看作是一个“会喘气的瘤子”,根本不能完全体现优质医疗的服务理念。藉此,北京肿瘤医院成立首个以心理社会肿瘤学为专业支撑的学科——康复科;自此,它便成为国内心理社会肿瘤学真正的发源地。2006年,中国抗癌协会肿瘤心理学专业委员会(CPOS)正式成立,为致力于人文关怀领域医务人员提供交流平台;心理社会肿瘤学奠基人、美国纪念斯隆·凯特琳癌症中心Jimmie Holland教授和加拿大汤姆贝克肿瘤中心Barry Bultz教授来华给予了大力支持。

20年间,国内心理社会肿瘤学队伍逐渐壮大,不断有肿瘤外科、内科、放疗科医生,护士、行政人员等加入。“心理社会肿瘤学队伍是一个多学科团队,人才培养是学科发展必不可少的内容,越来越多的年轻医务人员能体验到肿瘤患者内心的痛苦,开始关注这一学科,相信,在不久的将来中国肿瘤患者的照顾模式会获得一次质的飞越!”北京肿瘤医院康复科主任、CPOS主任委员唐丽丽教授表示。到目前为止,作为国内设置最全面的心理社会肿瘤学中心,北京肿瘤医院康复科通过多种培训及继续教育形式给全国各地输送了大量人才,服务于当地患者和家属。

20年前,一位肿瘤患者走进医院,或许只能听从医生建议一步步接受常规抗肿瘤治疗;如今,肿瘤患者有了更多自主性,可积极地参与医疗决策,有一批多学科团队站在其身后给予强大支持!

心灵慰藉让患者不再感到孤独,不再感到患病后四周围都是冰冷的墙!即使生命走到晚期,临床抗肿瘤治疗作用减弱,医护人员、家人和朋友的陪伴可让患者找到应对癌症的方式,寻找到生存的意义,能够平静地面对死亡。

科研工作

心理社会肿瘤学科研应贯穿癌症诊疗全程

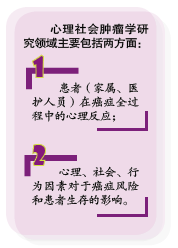

心理社会肿瘤学作为一门年轻的学科,有许多挑战性问题需研究:应对方式、社会支持对癌症发病会产生哪些影响?机制是什么?灵性与宗教信仰对癌症的作用是什么?对于癌症患者,最佳心理治疗方法是什么?用什么方法来解决癌症患者的生存危机?哪些因素有助于提高患者治疗依从性?恶性肿瘤、化疗反应、细胞活素以及免疫治疗对于中枢神经系统的作用,这些信息对于理解正常人的情绪与认知障碍有帮助吗?

在常用研究模型中,癌症及其治疗为独立变量;生活质量及生存期为结局变量;作为核心的中间变量一般包括:(1)人口学变量、人格特征、应对方式和信仰等;(2)与疾病分期、康复选择、疾病相关行为、治疗团队相关的变量;(3)可获得的社会支持(家庭、朋友、社区、社会文化影响);(4)与疾病相关联的应激因素(如丧偶)。

心理社会肿瘤学研究应贯穿整个癌症诊疗过程,从预防(初级和次级)和临床前阶段(存在基因风险或阳性癌症标记物);到诊断,给予积极治疗,治愈;至姑息和临终关怀。癌症初级预防依赖于行为和生活方式改变;肿瘤遗传检测带来的心理及社会影响;癌症治疗进展也可带来新问题,如分子靶向药物导致的情绪和认知问题。

心理干预

心理干预引导患者走出困境

医学不仅仅是装在瓶子里的药。当患者走进医院,在嘈杂的环境中可找到一片安静的“心灵乐土”——心理治疗中心,让失眠、焦虑或抑郁等症状得到改善,心理压力获得释放,重拾面对疾病的信心。

癌症降临时,往往伴随着一些心理社会方面的问题。王阿姨就是一个典型的例子。今年年初,王阿姨感觉便秘严重且大便不成形,并逐渐发展为脓血便。她在儿子陪同下到医院看门诊,当医生把她请出诊室而与其儿子交待病情时,她便揣测自己患了癌症。经过一系列检查后,她被确诊结肠癌。医生建议先行放疗,治疗效果非常好,医生建议手术切除病灶。当儿子已经做好准备时,她却不想接受这一决定。在儿子的坚持下,她还是住进了病房,但是拒绝接受输液治疗。在众人无奈时,主管医师请来心理医生帮助她。

第一次会谈时,在心理医生疏导下,王阿姨倾诉了近期经历,表示她并不担心疾病,只是担心术后生活受限制,会带给儿子压力;因为年前老伴刚离世,不愿孩子承受一年内失去两位至亲的打击。随后,心理医生让她试着换位到家属角度去考虑问题;经过角色扮演,她明白自己与儿子之间隔着一层“窗户纸”,双方都因害怕对方受到伤害,而不敢去捅破。会谈很顺利,王阿姨也吐露出自己的担心和忧虑,如担心儿媳妇不能与儿子共患难等。会谈后,王阿姨告诉心理医生她终于把憋在心理很久的话说出来了。原定的第二次见面时,王阿姨带着儿子见了心理医生,并要求推迟谈话时间。第三次见面时,王阿姨开心地告诉心理医生,上次见面后她向儿子说明了与心理医生沟通的内容,那层“窗户纸”终于被捅破了!经过三次会谈,王阿姨顺利地完成了术前治疗,并进行手术,术后恢复也一切顺利。

像王阿姨这样的患者很多,在心理医生看来,处在不同阶段的患者会有不同的心理问题,而及时有效的心理干预能引导患者走出困境,为其他治疗保驾护航。

精神科药物应用

抗抑郁药有效改善癌痛

NCCN成人癌痛指南指出,抗抑郁药和抗惊厥药是治疗癌症相关神经病理性疼痛的一线辅助药物,抗抑郁药物镇痛效果与抗抑郁作用无关,镇痛剂量常低于治疗抑郁所需剂量。常用抗抑郁药为三环类抗抑郁药(如阿米替林)以及其他抗抑郁药(如度洛西汀、文拉法辛)。

慢性疼痛不单是生理学的感觉问题,也是心理学的复杂情绪表现,同时还受社会、环境和文化教育制约。研究表明,慢性疼痛的发生、发展、持续或加重与心理因素密切相关。抗抑郁药可能的镇痛机制:①抑制脑干-脊髓背角的疼痛抑制系统,涉及导水管周围灰质区内啡肽和缝核五羟色胺镇痛系统。②影响蓝斑核去甲肾上腺素镇痛系统。③镇痛应用最多的三环类抗抑郁药,除抑制五羟色胺和去甲肾上腺素再摄取外,还具有拮抗N-甲基-D-天冬氨酸受体、阻断钙离子通道和钠离子通道以及抗组胺作用(促进睡眠有利于镇痛)等。④直接或间接影响内源性阿片系统。

案例:男,80岁,军队离休干部。2003年8月,确诊肺癌。2003年9月,在301医院行右肺尖切除术,病理类型为低分化腺癌。2003年10月至2004年3月化疗6周期,后行放疗,恢复较好。

2006年11月,患者出现手术切口周围、右前胸、后背及右肩下疼痛。2007年4月,发现肋骨、胸膜转移,服用厄洛替尼150 mg/d,切口周围和右肩下疼痛消失,但右前胸及后背疼痛加重,为针刺样、刀割样、烧灼样疼痛,开始服用吗啡缓释片,2次/d,疼痛控制不佳。后行转移部位放疗,在宣武医院行微创介入镇痛治疗,但疼痛控制时好时坏。患者有明显神经病理性疼痛,于是加用加巴喷丁0.3 g,3次/d,短暂使用阿米替林、对乙酰氨基酚混悬液,均因出汗增多停用。因水肿明显,停用加巴喷丁。

2010年12月,患者因疼痛就诊于我科,诉右前胸及后背疼痛明显,无法触碰,触及皮肤会疼痛难忍,无法洗澡,后加用文拉法辛75 mg,每晚一次,疼痛减轻,可放心洗澡,药物减量,疼痛控制良好。

(下转第19版)