近期,美国胃肠病学会官方杂志Clin Gastroenterol Hepatol发表了北京大学第三医院段丽萍教授团队和北京大学生物医学工程系朱怀球教授团队合作完成的研究“腹泻型肠易激综合征和抑郁患者具有相似的肠道菌群结构特征”。研究发现,腹泻型肠易激综合征(IBS-D)患者和抑郁患者具有相似的肠道菌群结构特征,并且临床病理生理指标与肠道菌群紊乱相关。

研究者说

北京大学第三医院段丽萍教授介绍,脑-肠轴是将认知和情感中枢与神经内分泌、肠神经系统和免疫系统相互联系的“桥梁”,也是精神心理因素与躯体病理生理相互影响的解剖学基础。

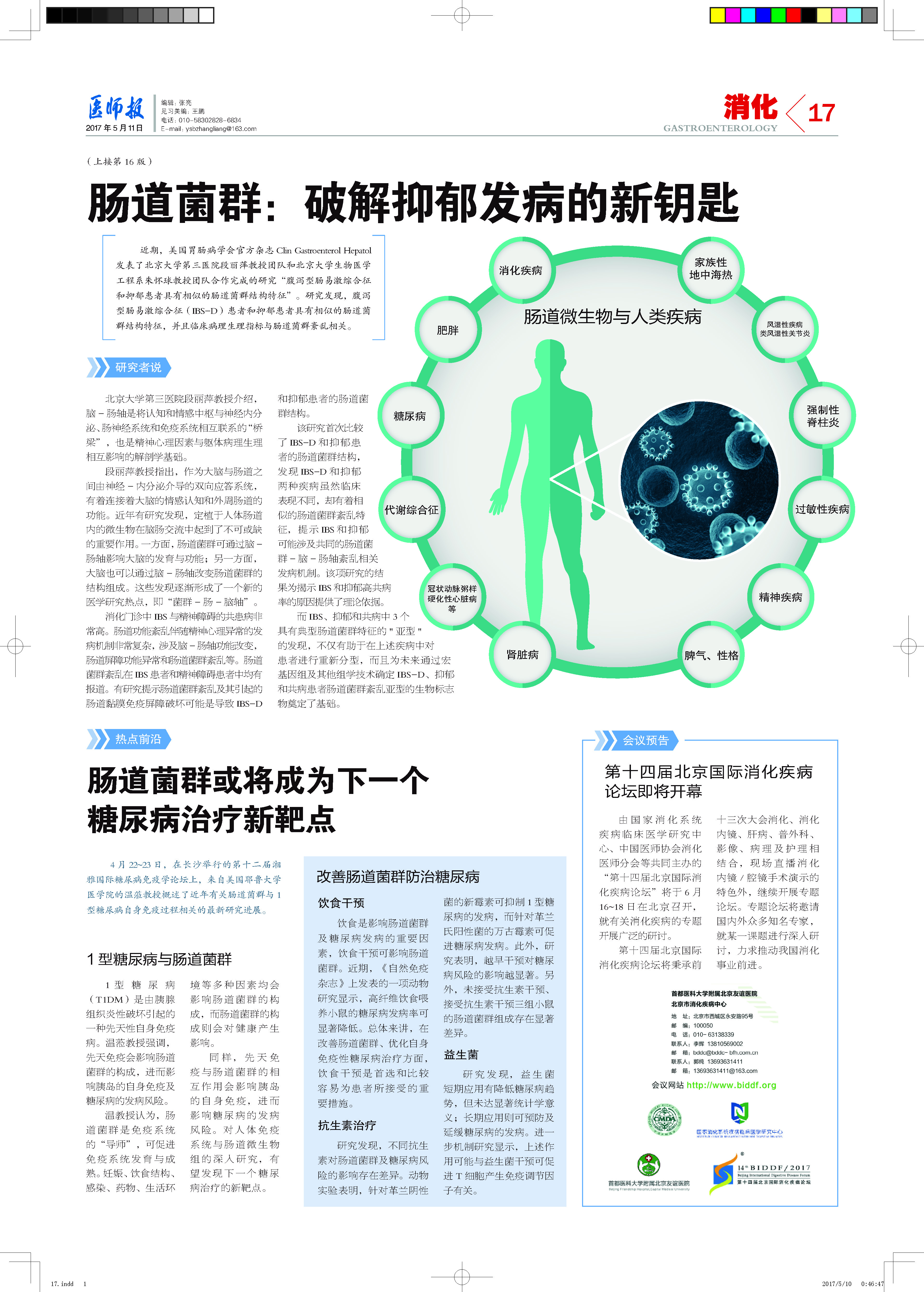

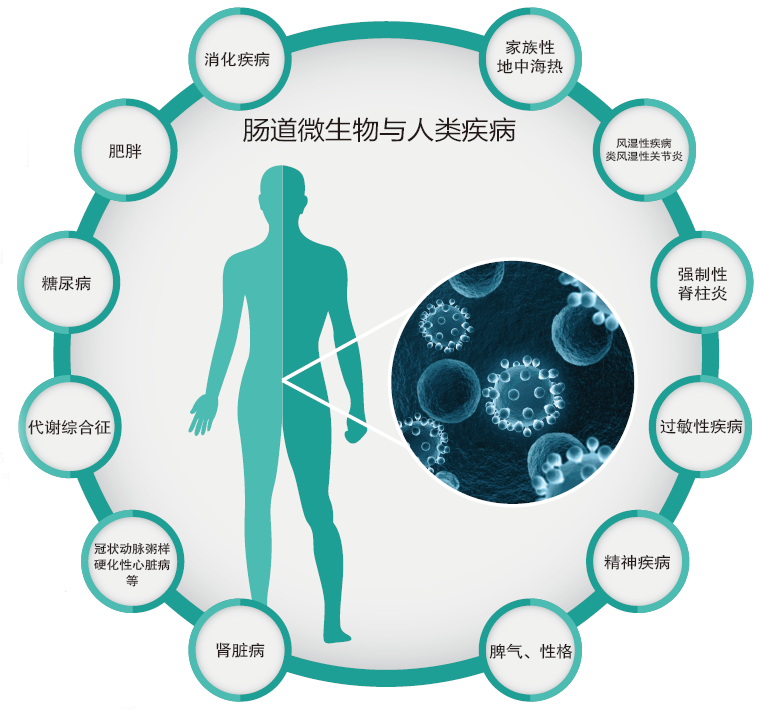

段丽萍教授指出,作为大脑与肠道之间由神经-内分泌介导的双向应答系统,有着连接着大脑的情感认知和外周肠道的功能。近年有研究发现,定植于人体肠道内的微生物在脑肠交流中起到了不可或缺的重要作用。一方面,肠道菌群可通过脑-肠轴影响大脑的发育与功能;另一方面,大脑也可以通过脑-肠轴改变肠道菌群的结构组成。这些发现逐渐形成了一个新的医学研究热点,即“菌群-肠-脑轴”。

消化门诊中IBS与精神障碍的共患病非常高。肠道功能紊乱伴随精神心理异常的发病机制非常复杂,涉及脑-肠轴功能改变,肠道屏障功能异常和肠道菌群紊乱等。肠道菌群紊乱在IBS患者和精神障碍患者中均有报道。有研究提示肠道菌群紊乱及其引起的肠道黏膜免疫屏障破坏可能是导致IBS-D和抑郁患者的肠道菌群结构。

该研究首次比较了IBS-D和抑郁患者的肠道菌群结构,发现IBS-D和抑郁两种疾病虽然临床表现不同,却有着相似的肠道菌群紊乱特征,提示IBS和抑郁可能涉及共同的肠道菌群-脑-肠轴紊乱相关发病机制。该项研究的结果为揭示IBS和抑郁高共病率的原因提供了理论依据。

而IBS、抑郁和共病中3个具有典型肠道菌群特征的"亚型"的发现,不仅有助于在上述疾病中对患者进行重新分型,而且为未来通过宏基因组及其他组学技术确定IBS-D、抑郁和共病患者肠道菌群紊乱亚型的生物标志物奠定了基础。

热点前沿

肠道菌群或将成为下一个糖尿病治疗新靶点

4月22~23日,在长沙举行的第十二届湘雅国际糖尿病免疫学论坛上,来自美国耶鲁大学医学院的温蒞教授概述了近年有关肠道菌群与1型糖尿病自身免疫过程相关的最新研究进展。

1型糖尿病与肠道菌群

1型糖尿病(T1DM)是由胰腺组织炎性破坏引起的一种先天性自身免疫病。温蒞教授强调,先天免疫会影响肠道菌群的构成,进而影响胰岛的自身免疫及糖尿病的发病风险。

温教授认为,肠道菌群是免疫系统的“导师”,可促进免疫系统发育与成熟。妊娠、饮食结构、感染、药物、生活环境等多种因素均会影响肠道菌群的构成,而肠道菌群的构成则会对健康产生影响。

同样,先天免疫与肠道菌群的相互作用会影响胰岛的自身免疫,进而影响糖尿病的发病风险。对人体免疫系统与肠道微生物组的深入研究,有望发现下一个糖尿病治疗的新靶点。