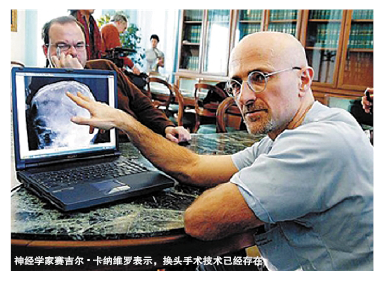

本报讯(记者 张雨)在刚刚过去的一周中,有关换头术的新闻无疑成为各个媒体关注的焦点。此前,曾在多个场合及学术期刊上阐述自己“换头术”设想的意大利神经学家塞尔焦•卡纳韦罗,如今终于迎来了愿意实施“换头术”的志愿者。

现年30岁的俄罗斯电脑程序员斯皮里多诺夫自幼患有脊髓性肌肉萎缩症,如今头部正常的他,身体已几乎蜷缩成一团,但他期望为自己换个外形健全的身体。医患二人的一拍即合没想到却引起了学术界以及伦理界一番大讨论。

多国专家分析说,在迄今还没有一次动物“换头”试验成功的条件下,直接给人类做手术,并不靠谱。况且这样的手术无论从科学还是伦理方面都行不通,“换头”之后,他是谁?假如换头成功,且康复后有了孩子,从生殖角度来说这孩子是谁的呢?此事更像一个博公众眼球的“噱头”。

换头计划规模太大,潜在问题极多,非常难实行。

——美国加州大学戴维斯分校神经外科教授戈德史密斯

这事不太可能成功,换头距现实还有几个世纪的时间,而不是几年。

——美国退伍军人事务部神经学主任罗伯特•拉夫

针对技术探索,科学有时候就是要力排众议才能成功。即便失败,也正如志愿者斯皮里多诺夫所言,“就当我为医学做出的贡献吧,我现在真的生不如死。”专家或可代表一部分人的观点,但即便卡纳韦罗的“换头术”不甚完善,那这是一名医生和一名自愿换头的志愿者之间的事。

伦理问题相对于“换头”而言,已没那么重要了。就像如今人们已经习以为常的器官移植,人们已不再讨论心脏移植后,患者是谁的伦理问题了。因为这是医学救死扶伤精神最好的体现,在生命面前,一切都是苍白的。

医学确实是一门过于专业的学科,有时医生、医学家、医学科学家过于关注自己所在的领域在所难免。在笔者看来,专业人员有时或许需要跳出自己的圈子重新审视自己的圈子,此时,或许能够获得更多关于生命的感悟及灵感。

——本报编辑部