大型公立医院难以完全背负中国心血管病防治的重任,应鼓励优质医疗资源向基层倾斜。 拥抱新技术以解决目前心血管病防治所不能满足的需求。

我国的心血管病仍在持续上升,社会各界都在呼唤下降拐点尽快到来。但这个趋势可能在近期逆转吗?林曙光教授认为,“这基本不可能。”根据近年来的研究,我国心血管病防治体系还很薄弱的基础上,又出现了农村化、年轻化和院前死亡率高的特点。“从某种意义上说,大医院的扩张加剧了我国心血管病防治的难度。” 林曙光强调。

我国医疗卫生事业的长足发展以及医保覆盖面的迅速扩大推动了群众就医需求的释放。中国在城市分级诊疗机制尚未完全形成的情况下,群众自主或盲目选择的就诊模式使得城市大型三级甲等医院的服务压力逐年增大,进一步凸显医疗资源与就医需求之间的矛盾,于是形成了新一轮的医院扩张态势。大型医院由于掌握着技术优势,出现了向下级医院的“虹吸”效应。

由于医疗资源分配不均衡,大医院扩张享受很多行政上的优势,其扩张属于行政垄断性扩张。

“一旦扩张后,其特权就越来越大,基层医疗机构的生态环境就越来越恶劣,患者也就越来越难回流到基层。” 林曙光认为,“大型公立医院实际上是主要资源放在了患病后甚至终末期疾病的救治,根本就难以背负中国心血管病防治的重任。”

“过去几年我国医院的扩张是‘非常态’,这不能持久,不符合疾病防治的发展规律。”林曙光表示,大医院扩张给中国心血管病防治带来的后果是:疾病防治资源消耗过快,效率低下,错过了心血管病防治战线调整的时机。

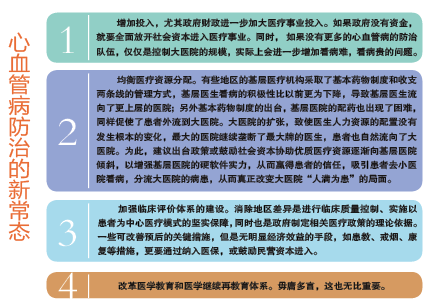

林曙光指出,我们要提倡疾病防治,尤其是心血管病防治的“新常态”,其包括四个方面的含义。

“心血管病治疗的‘新常态’只解决了治疗的问题,面对中国庞大的患病人群,有危险因素的人群,如何管理,还需要另外的思路。”林曙光指出,医学是一个即将被“创造性破坏”的产业,一个即将被颠覆的产业。大数据、APP、云计算、3D 打印、基因测序、超级计算机,这些改变了我们生活的事物,将再一次地融合在一起,将对医学进行一次“创造性破坏”。