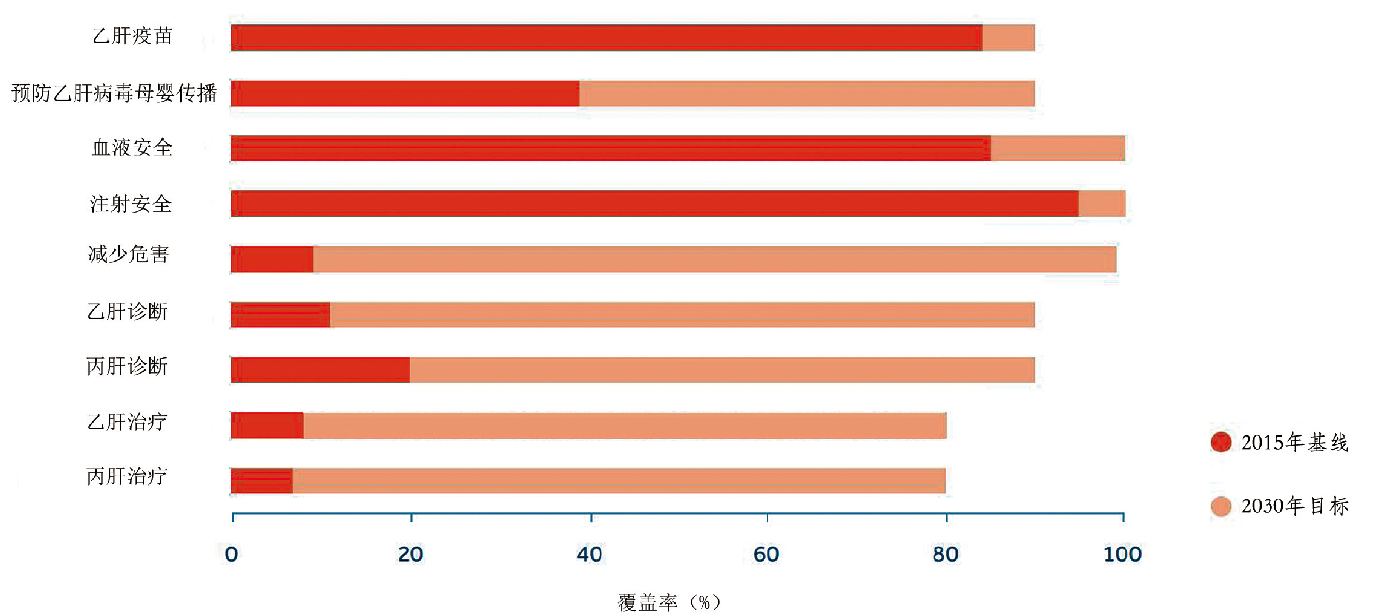

图1 2015-2030年全球卫生部门病毒性肝炎战略

4月21日,世界卫生组织(WHO)公布的《2017年全球肝炎报告》显示,全球约3.25亿人感染慢性乙肝病毒或丙肝病毒。其中,2.57亿感染乙肝病毒,7100万感染丙肝病毒。绝大多数病毒感染者无法治愈,数百万人面临发展为慢性肝病、癌症和死亡的风险。(WHO网站)

2015年,病毒性肝炎造成134万人死亡,与结核病和艾滋病毒的致死人数相当。然而,结核病和艾滋病死亡率持续下降,但肝炎死亡人数却在上升。近175万人新感染了丙肝病毒,使全球丙肝感染者总数达7100万人。

报告指出,尽管肝炎死亡总数在增加,但由于儿童乙肝疫苗接种覆盖率上升,乙肝新发感染数呈下降趋势。在全球范围内,2015年出生的儿童中有84%接种了3针相继接种的乙肝疫苗。从20世纪80年代至2015年,5岁以下儿童新发感染比例从4.7%降至1.3%。

各区域间乙肝感染者数量差异很大,非洲和西太平洋地区负担最重。东地中海地区丙肝最为流行。目前,卫生保健机构不安全注射和吸毒是丙肝最常见的传播途径。目前没有针对丙肝的疫苗,乙肝和丙肝的治疗获得性仍然较低。

一些国家为扩大肝炎服务采取了成功措施。比如,2015年,中国在婴儿出生时及时接种首针乙肝疫苗方面实现了高覆盖(96%),并达到了5岁以下儿童流行率低于1%的乙肝控制目标。

报告指出,在2015年确诊的乙肝感染者仅占总数的9%,丙肝则占20%。8%乙肝感染者获得治疗;仅7%的丙肝感染者在该年开始治愈性治疗。预计2030年将乙肝和丙肝患者的检出比率提高至90%,治疗比率达到80%(图1 )。

骑车上班 降低死亡风险

近日,英国一项研究显示,骑自行车与全因死亡的风险、癌症和心血管病(CVD)死亡风险有关。(BMJ.2017;357:j1456)

研究发现,与乘车相比,骑车上班与总死亡风险下降41%有关。骑车上班者死于心脏病和癌症的风险分别降低52%和40%。发生心脏病和癌症的风险分别降低46%和45%。

步行上班与所有死亡风险不相关。但步行者的心脏病发生风险降低27%,死亡风险降低36%。

骑车的人平均每周骑行48 km,骑车速度越快,健康获益越大。步行也会减少罹患心脏病的概率,但每周步行超过9.7 km的人才能从中获益。

研究没有揭示骑行或步行如何作用于健康,但这两种“动起来”的通勤方式显然很有利。研究者对264 377名英国上班族随访5年,平均年龄53岁。

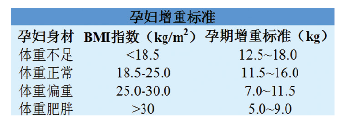

孕期增重不足亦增后代精神疾病风险

近期,瑞典一项研究显示,孕期增重低于临床建议范围,子女罹患精神分裂症等非情感性精神疾病的风险增加30%。(JAMA Psychiatry. 2017;74:339)

研究表明,对于体质指数(BMI)正常的孕妇,孕期增重严重不足(<8 kg),其后代罹患非情感性精神病的风险增加32%。孕早期轻度消瘦(17.0 kg/m2≤BMI<18.5 kg/m2)与后代患非情感性精神病呈弱相关(HR 1.21)。孕早期 BMI与后代患非情感性精神病呈U型相关。

研究者表示,孕期增重不足,不能满足胎儿生长所需的营养供给,导致胎龄较小的胎儿生长迟缓,从而增加日后罹患非情感性精神病的风险。

研究纳入52.6万余名瑞士人健康资料和人口登记数据。

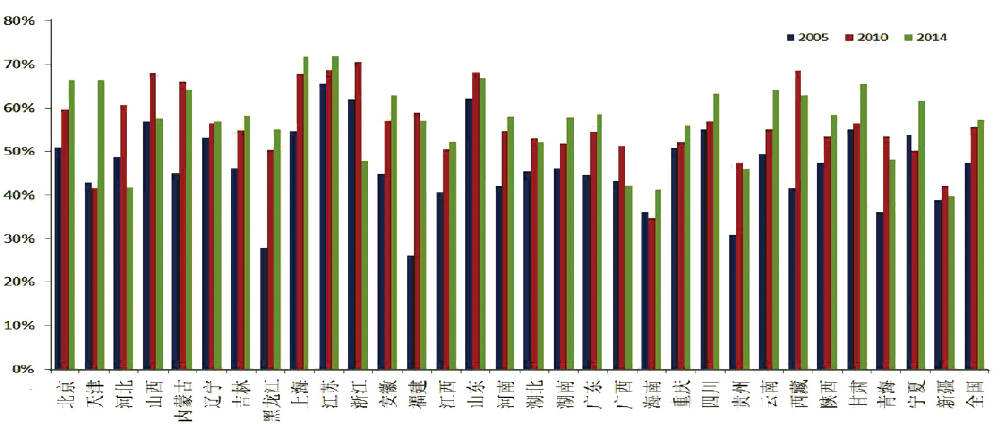

苏沪鲁 青少年近视前三甲

我国半数儿童青少年近视,户外运动是良方

近期,北京大学公共卫生学院马军等,对全国7~18岁学生近视情况调研显示,中国儿童青少年的近视检出率不断增长,高流行区不断增多,整体处于高流行区,提示全国儿童青少年的近视现状不容乐观。(中华预防医学杂志.2017;51,285)

结果显示,2005、2010 和 2014 年,中国 7~18 岁儿童青少年近视检出率分别为 47.4%、55.6%和 57.2%。

2014年高流行区中检出率较高的省份为江苏(72.0%)、上海(71.8%)和山东(66.9%),处于高流行区的省份较2010年明显增多,且集中在东部和西部部分地区;而低流行区中检出率较低的省份为新疆(39.8%)、海南(41.2%)和河北(41.7%),无集中趋势。

各省份儿童青少年近视检出变化情况差异明显。高流行区由2005年的东部沿海3个省份逐步增加至2014年的东部和中西部10个省份,其中山东和江苏始终处于近视的高流行区。而低流行区由2005年的12个省份减少至2014年的4个省份,其中新疆和海南始终处于低流行区(图2)。提示儿童青少年近视的发生与各省份经济发展水平、教育水平和城市化水平有关。

2005-2010年全国绝大多数省份处于增长态势。但2010-2014年近视增长放缓,提示近5年来我国近视防控的工作取得的成效显著。最新研究表明,儿童每天户外活动时间增加40 min可有效降低近视的发生风险,这说明户外体育锻炼对预防学生近视具有重要作用。

调研纳入2005、2010和 2014年全国学生体质与健康调研中中国内地31个省份(不含港、澳、台)的7~18岁学生,3次调研人数分别为235 505、216 474和215 160。

吃早餐

抑郁风险更低

近期,韩国一项研究显示,与每周“很少吃早餐”(每周0~2 d)与“有时吃早餐”(每周3~5 d)的人相比,“经常吃早餐”(每周6~7 d)者的抑郁风险更低。(Appetite.4月8日在线版)

结果表明,很少、有时及经常进食早餐者的比例分别为16.1%、10.3%及73.6%,报告发生过抑郁的受试者占5.7%。调整其他因素后,“很少吃早餐”与“有时吃早餐”者发生抑郁的风险是“经常吃早餐”者的1.43倍。

研究还发现,相比于受教育程度较高(高中以上)者,受教育程度较低(小学及初中文化)者进食早餐频率对抑郁风险的影响更为明显。

研究对2013年韩国社区健康调查的资料中207 710名≥20岁的人群进行调查研究。

痴迷甜饮料

痴呆卒中风险高

近日,美国一项研究显示,每天饮用含人工甜味剂饮料的人罹患痴呆和卒中的概率,比1周不超过1罐的人高2倍。(Healio网站)

对4000多人随访10年发现,97例被诊断为有发生卒中,81例被诊断为痴呆。

经过多因素调整后,发现每天至少喝1罐无糖或低糖饮料的人,比起每周喝不超过1罐的人,卒中风险增加1.96倍,痴呆风险增加1.89倍。

每周饮用1~6次含有人工甜味剂饮料的人,罹患卒中的风险增加62%,痴呆风险增加68%,而天然甜味剂饮料却与痴呆无关。

人工甜味剂的主要有:糖精、糖精钠、环己基氨基磺酸钠(甜蜜素)等。研究纳入马萨诸塞州2888名>45岁成人和1484名>60岁老人。