肺栓塞与肺血管病以其高致残率和高病死率,正越来越多地引起临床医学界的广泛关注,尤其是非预期致死性肺栓塞的发生,已构成医疗质量和安全的重大隐患。随着医改的不断推进,分级诊疗成为我国合理配置医疗资源、促进基本医疗卫生服务均等化的重要举措,意味着三级医院和基层医院将以全新的面貌,建立分工协作机制,共同应对未来医疗工作。

我国肺栓塞与肺血管病经过多年的努力已取得了突出的成绩,但在分级诊疗体系下,如何通过有效机制实现肺栓塞与肺血管病的全程管理,以满足此类病患对早期诊断、合理治疗、长期随访的需求,值得我们深思。

基层医疗机构对肺栓塞以及肺血管病的诊断能力有限,治疗信心不足,缺少疾病罹患风险的评估意识,导致初期诊断贻误和后期无序转诊。作为分级诊疗体系的前沿,基层医疗机构主要应加强对肺栓塞与肺血管病的认识,在慢病管理中建立风险评估模式,对高危人群做到有效监管和针对性的转诊,将漏诊和误诊降到最低限度,将预防为主的理念传递至公众。此外,作为肺栓塞和肺血管病的后期随访管理单元,基层医院应担负起部分医疗职责,基于信息化手段实现病患的全程管理,科学指导患者的治疗,降低病死率。

三级医院呼吸专科也应夯实自身建设,牵头建立多学科治疗团队,纳入药学、介入、血液、检验、护理等学科,为个体化治疗肺栓塞以及肺血管病创造条件,确保疾病的正确诊断和规范治疗。一方面,国家级肺血管病的专题会议极大提高了各级医院相关学科医师的理论水平和实践能力,对疾病防治意识提高,在此基础上建立医院联合会诊与转诊协作网愿望更为迫切;另一方面,成立区域性肺栓塞与肺血管病医疗指导单位,规范本地区对此类疾病的防控工作,常态化联动各级医院、各学科对于肺栓塞的防治具有现实意义。

总之,通过分级诊疗模式,纳入慢病管理体系,在三级医院指导下将肺栓塞与肺血管病防治端口前移,群策群力,开创我国肺栓塞与肺血管病诊疗新局面。

VTE规范诊治与临床实践

冠心病患者合并VTE的抗凝治疗

冠心病合并静脉血栓栓塞症(VTE)需兼顾抗血小板和抗凝治疗。但联合抗凝和抗血小板治疗会增加出血风险,应尽量缩短联合治疗时间。抗栓治疗方案应个体化,平衡患者冠心病、VTE复发以及出血的风险。

中日医院孙艺红教授介绍了抗凝与抗血小板联合治疗的问题。孙教授指出,由于动脉血栓和静脉血栓有共同的病理生理基础,两者并存的现象并不少见。肥胖、高血压、糖尿病、吸烟、血脂异常、压力和激素替代治疗等是二者共同的危险因素。然而,在动脉和静脉内形成血栓的机制又有不同,治疗上应有所侧重。

当患者并存动脉和静脉血栓栓塞性疾病时,如何合理选择抗凝治疗和抗血小板治疗?是临床面临的难题,也是临床循证指南的空白。以下几点可以借鉴:

★ ACCP 10指南建议,合并冠心病的VTE患者抗凝治疗推荐维生素K拮抗剂或Ⅹa因子抑制剂,包括利伐沙班、阿哌沙班和依度沙班。

因此,冠心病稳定期的患者需抗凝治疗VTE时,考虑到出血风险,应尽量避免联合抗血小板治疗。

★ 对于某些VTE患者,如延展期治疗不愿继续抗凝时仅抗血小板治疗是可行的。

★抗凝与抗血小板联合治疗的证据尚缺乏。因此,急性冠脉综合征或经皮冠脉介入治疗术后,需双联抗血小板治疗的患者,推荐氯吡格雷和阿司匹林联合基础上联合抗凝。新型P2Y12受体拮抗剂与口服抗凝药物联合的证据不足。此外,与氯吡格雷和阿司匹林联合时,华法林(INR 2.0~2.5)应严密监测。

★ 需要三联抗栓的患者,应尽量缩短疗程。因此,细致评估VTE抗凝治疗疗程十分重要,要综合评估以下几个因素:血栓负荷的大小、是否有诱因(如肿瘤持续存在)、抗凝治疗下D-二聚体水平、抗凝停药后的D二聚体水平、是否存在“易栓状态”等。对于血栓负荷大(大面积肺栓塞或近端DVT)、病因不明的患者可能需要延长,否则抗凝治疗3个月到12个月即可。

★ 联合抗凝和抗血小板治疗最常见的出血不良反应是消化道出血。应注重对危险因素的筛查,如高龄、消化道出血病史、Hp感染、联合NSAID。高危患者应预防性使用抑酸药物,如PPI或H2R拮抗剂。加强随访,监测便潜血等。

PAH规范诊治与临床实践

肺动脉高压危险分层及临床评估

▲ 青岛大学附属医院东区呼吸内科 程兆忠

肺动脉高压(PAH)是一类进展性或比较恶性的肺血管疾病,随着肺动脉压力的增高和右心室和右心房的增大,逐渐引起三尖瓣关闭不全、心房纤颤、心功能不全,患者也易发生感冒、肺炎、咯血等状况,进一步加重心衰,严重者会猝死,增加治疗的难度和风险。因此,对于PAH患者有必要进行危险度和临床状况的评估,这有助于实行针对性的治疗,改善患者预后。

继2004年及2009年欧洲PAH指南之后,基于各种新药的研发,2015年ESC/ERS PAH管理指南就PAH的危险分层、临床评估和治疗策略等方面进行了权威推荐,尤其是针对住院患者,评估其是否获得满意的治疗。

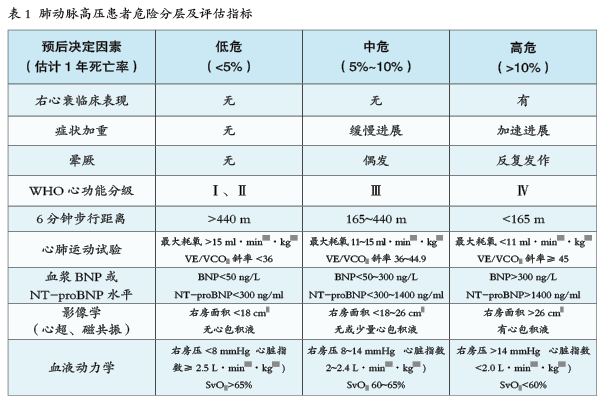

评估指标(表1)包括临床表现、症状进展、晕厥、WHO心功能分级、心电图、6 min步行试验、基本实验室检查如血气分析(动脉血氧饱和度检查是临床评估的重要部分,指尖氧饱和度检查可信度不高)、BNP或NT-proBNP水平、心肺运动试验(指标主要为最大摄氧量、CO2通气当量斜率)、影像学检查(心脏超声、磁共振评估右房面积和心包渗出)及血液动力学指标等。

根据以上因素将患者分为低危、中危和高危,低危患者预计1年死亡率<5%,中危患者5%~10%,高危患者>10%。处于低危状态者提示治疗方案良好(Ⅰ,C),而处于中危状态,对于多数患者而言是治疗不充分或不满意(Ⅱa,C)。

根据患者对治疗的反应,分为三类:(1)病情稳定且状态满意,指患者具备“预后较好”的主要参数;(2)病情稳定、状态欠满意,指患者不能完全满足“预后较好”的参数,尽管病情稳定但医生认为其未达到满意状态者,需进一步评估并重新制定方案;(3)病情不稳定且恶化,指患者具备“预后较差”的主要参数,需要强化治疗、改善右心功能。推荐病情稳定患者每3~6月随访一次(I,C)。