发现与思考 中国创造的源动力

四川大学附属华西医院曹钰教授介绍了科研工作中的中国制造与中国创造。她指出,医学模式的不断进步,给急诊的发展提出更多思考。衡量医学发展的指标包括医疗、科研、教学与管理,四者相互促进、相互发展。创造相比于制造的可贵之处则在于创新与思考。

目前,急诊的科研发展存在诸多局限,如理论体系建设不够完善,临床中涉及多个学科而专业人才匮乏等。因此,急诊人应当发展自身技能,才能完成制造到创造,再到智造的蜕变。

值得称赞的是,急诊学科的不同亚专业组,包括心肺复苏、毒蕈中毒、蛇中毒、创伤救治、紧急救援、脓毒症、心脑血管病等方面均已开始了中国创造。

曹教授指出,科研创造的源动力是医生愿意去思考、去发现,而科研创造也是包括青年医生在内的所有医生的责任。每一个急诊人均应努力解答临床中需要解决的问题,从细微处入手。急诊的时效性也决定急诊医生必须提高自己的救治效率。同时,还要思考如何进行交叉学科的联系,发现新的视角,向传统医学寻找更多临床思维也会引发我们新的思考。

急诊的科研创造是专业发展的必由之路,寻找科研的切入点要从细微处入手,关注每天遇到的问题以及需要改变的问题,进而思考解决办法,这是科研的源动力,也是中国创造的源动力!

制度与兴趣配合 激发科研热情

亚洲复协会主席王宗伦教授介绍了台湾急诊医生的科研现状。王教授以叙事医学的方式讲述了自己的从医经历,讲述台湾学者如何在专业技能以及科研能力方面逐步提升,成长为一名合格的医生。

王教授指出,台湾医生通常是学业上的佼佼者,同时台湾并不把患者称为“病患”,而是称为“病人”,这也体现了台湾医学的人文关怀,首先要把患者当做人来关怀与照护,而不只是当做患者。

王教授的从医生涯经历了科研中的大部分研究形态。目前,他估测台湾有1400~1600名急诊医师。同时总结了6年来,台湾急诊医师参与的在国际SCI上发表的有排名的研究论文共计1249篇,平均每年发表200多篇。其中以临床研究及实证医学居多,基础研究较少,而急救指引最少。人工智能、穿戴医疗、精准医学也逐渐受到关注,但如何应用则面临巨大挑战。

台湾的急诊发展受到诸多限制:临床“内外妇儿急诊”的年轻医师由于经济等原因会退出医疗领域,导致大型医学中心和医院对医生的水平不能做过多要求,是急诊发展的主要负面限制;研究经费支援以及研究规模不够;台湾健保资料库的滥用导致水平失准,使其使用受到影响;伦理法律的要求越来越严格,过分严格限制了学术研究进程。

王教授呼吁,希望未来制度和兴趣的配合可激发医师的科研热情。

医学人文

提升六大核心能力 打造“4C”急诊科

清华长庚医院王仲教授解答了如何理解急诊医学的内涵建设。

“急诊科发展三十年,现今人员过百、面积过万、收入过亿的急诊科比比皆是。但是频频出现的医患矛盾提示我们整个医学教育出现了偏差,为什么我们不被尊重?医学的最初定位是缘于患者的痛苦并找出解决痛苦的办法。我们应关注病人的痛苦,而不只是关注疾病。”王教授提出了他对医患关系的思考。

医学不只是单纯的技术,医生素养应是成为哲学家、艺术家、科学家,富有同情心与共情心。

王教授指出,急诊科发展的不平衡包括学科间、地区性、硬软件的不平衡,但最主要的是技术与人文的不平衡。“我们应该打造‘4C’急诊科:Convenience(方便)、Caring(关爱)、Cure(治愈)、Cost(费用)。医疗质量最核心的内容是患者的满意度和忠诚度。”

今后三十年,急诊科的任务应是加强内涵建设。我们应该做什么样的医生?

王教授指出,医生应具备六大核心能力:Patient Care 能够使用有效、合适、富有同情心的方法解决健康问题; Medical Knowledge 能够建立包括生物医学、临床病学以及社会行为学科在内的知识体系,并将知识付诸实践;Practice-based Learning and Improvement 具备在医疗实践中不断进行自我学习、自我提高的能力;Interpersonal and Communication Skills 具备同病人及家属、医学领域专家以及医院同事沟通和协作的能力;Professionalism 具备同情心、正义感、尊重他人、责任心等良好品质;System-based Learning and Improvement 具有服务于全球健康护理体系的意识。

主席说过:“没有全民健康,就没有全面小康。”希望所有急诊人共同努力,迈向健康中国2030!

最佳医患关系:医生尊重患者 患者依赖医生

首都医科大学附属北京天坛医院郭伟教授解答了如何构建和谐的医患关系。

郭教授首先分享了情感账户的理念。有礼貌、守信用,包括明智的道歉认错均可给情感账户加分。而态度良好、表现镇静、避免疼痛、给予心理支持、诊疗过程杜绝心不在焉、给予合理建议、探究患者感觉并换位思考、建立伙伴关系等,则可在医患情感账户中加分。

药物心理学提出,与患者建立良好的关系可提高疗效,提升患者良好的依从性。同时,创建和谐氛围,可使患者感到被理解、被尊重,从而建立信任,增加患者满意度;增加医师的专业风范,建立良好沟通,使患者参与其中,也可使其舒适的完成诊疗过程。

郭教授举例说明了如何与患者进行良好沟通,应当聆听患者的诉说,理解患者的痛苦,了解患者的诉求,真诚的面对患者,进而积极的寻找解决办法帮助患者。用心对待患者就会得到正面的反馈。

郭教授认为,良好医患关系的最佳体现是:我们对患者尊重,患者对我们依赖。

情景剧场

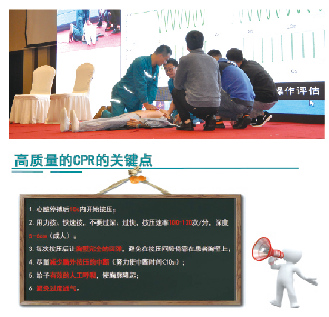

心肺复苏 你真的会了吗?

此次会议特别设置了别开生面的情景剧表演,展现了专业医务工作者在心肺复苏(CPR)过程中的综合能力,同时提示CPR的注意事项。

在之后的专题讲座中,魏捷教授解答了CPR中的几个难题。CPR中的难点包括早期识别院外心脏骤停的患者、复苏期间的监测(生理学、CPR操作质量指标)、心肺复苏后的治疗(冠脉造影和经皮冠脉介入治疗、早期实施TTM检查、预后的预测)等。

魏教授指出,院外心脏骤停存活出院比例仅为6%~9.6%,院内心脏骤停存活出院比例估计为22.3%。心脏骤停相关脑损伤是患者致残和死亡的决定性因素。

对于非创伤性的成年心脏骤停患者,复苏后仍处于昏迷状态,治疗性低温/目标性体温管理能改善预后吗?

对于最初表现为室性心动过速/心室颤动的昏迷患者,与非治疗性低温相比,治疗性低温(32~34℃,24 h)很可能(highly likely)能够改善神经功能预后和生存(A);对于心脏骤停后昏迷的患者,院前降温桥接院内降温很可能(highly likely)无法进一步改善神经功能预后(A);对于最初表现为室性心动过速/心室颤动或无脉性电活动/心脏停搏的昏迷患者,目标体温管理(36℃,24 h;随后8 h复温到37℃;72 h内体温维持在<37.5℃)可能(likely)和治疗性低温改善神经功能预后和生存的作用相同,可以二者选一(B)。

48 h是否比24 h对患者神经预后更好?

JAMA杂志最新发布的关于48 h与24 h的33℃低温治疗的欧洲多中心RCT研究结果显示,48 h的33℃低温治疗在6个月神经预后不优于24 h;副作用及ICU住院时间,48 h组多于24 h组。

控温技术哪家强?血管内降温or体表降温?

美国急诊医学杂志近期发表了新加坡小样本量RCT研究,就血管内降温与体表降温对温度控制情况进行了比较,结果显示,血管内降温对温度控制更加精确。