生命是一个过程,每个人都是过客。人们常说的“年轻”是躯体的状态,肌肉、脏器、头脑都不一样,但精神和思想能否与躯体一样年轻?

人生很重要的成就都是在年轻的时候积累的,年轻时我们碰撞激情,为美好的人生打下基础。当我们年老时,最大的成就不在于年轻时受过多少磨难,而在于老年时心里是否安宁。

我们总说“来日方长”,意思是有时间做事情,有时间犯错误、纠正错误,年轻的时候要多想想自己当下所处的状态,应如何把握当前的年龄阶段。将节奏放慢,将时间进行重新设计,每天汲取新知,学习文学,培训音乐素养。少点庸俗,多点激情。保持内心的宁静,懂得欣赏美。这是圆满人生、完美人生的重要方法。

年轻人是学科发展,尤其是科技界发展的核心力量。每个人都要想想自己存在的问题,经常反省:为什么那么大的呼吸学科,我们却无法担当;为什么那么严峻的疾病防治形势,我们的队伍却那么薄弱?呼吸学科是个可爱的学科,既然干这一行就要热爱她。当前呼吸疾病防治面临巨大挑战,需要年轻人以血性迸发。

年轻意味着活力,年轻意味着担当,年轻意味着血性。年轻阶段是我们开拓事业最好的时期,能想自己所想,能做自己所想,就看谁能够以博大心胸、踏踏实实,以传播先进文化、讲原则的态度把事情做好。

年轻蕴含着一切希望和骄傲。感悟生命,让生命变得充实,变得更有价值。

中国医科大学附属第一医院康健教授

问诊体现医生的文化与智慧

近年来,弥漫性间质性肺疾病(ILD)发病率逐年升高,病因庞杂,治疗棘手及其他诸多因素等,愈来愈引起临床医生的重视。

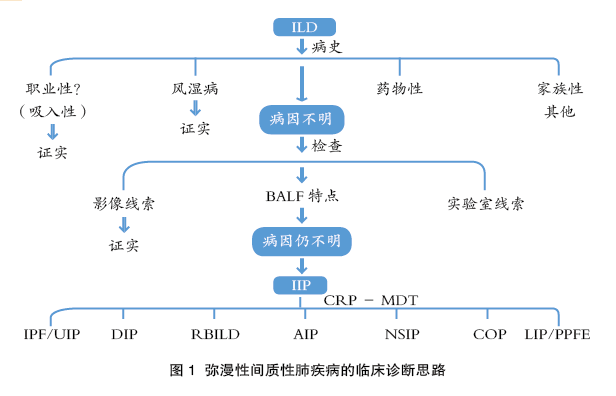

因此,面对ILD患者,呼吸专科医师建立正确、有序的临床诊断思路非常重要。

详细地询问病史可以区分间质性肺疾病是由哪种因素导致的,从而更好地提供治疗手段(图1)。因此,详细地询问病史是弥散性间质性肺疾病临床诊断思路中的关键一环,也是最重要的基本功。

中国医科大学附属第一医院康健教授指出,临床医务人员询问病史时应遵循“问什么、怎么问、问何人、何人问”四大原则,方可全面、准确地了解患者的疾病程度。

【问什么】

能看出医生对疾病了解的程度。以矽肺为例,不仅要询问患者的环境职业史、接触史、家族史等,还要在有条件的情况下,深入到患者的工作中,才会对该疾病有一个更深的了解。

据了解,康健教授为了理清造成矽肺的原因和程度,曾多次带领科室医师深入400米地下采矿区,了解空气成分对矽肺的影响。

【怎么问】

对不同的疾病要有不同的问诊态度,这反映了医生的文化与智慧。康健指出,在询问病史时要考虑到:“倾听”而不是“审讯”,提示但不能诱导,注意区分“公言”与“私语”。此外用适合患者文化层次的语言与患者交流,对重要却不清晰的病史隔时再问,以掌握更多的证据。

【问何人】

有的时候不仅要问患者本身,还应该问患者家属及与之共同生活(或工作)的朋友,通过询问患者的业余爱好和娱乐活动中找到更多的线索,如饲鸽者肺等。对于药物性肺损伤,临床医生应保持警惕,熟知药物、了解药物,熟练掌握药物性肺损伤的“三部曲”,最后进行综合分析。

【何人问】

有时取决于患者对医者的信任程度。康健表示,患者的诊治应遵循三级医生负责制。上级医生必须询问病史,且患者往往较为信任上级医生,上级医生有天然的优势,询问病史时会达到事半功倍的效果。

中日医院林江涛教授

临床医生是医疗创新源动力

从支气管热成形术研发历程看科技创新思维

2016年《普华永道》报告的全球医疗器械产业的发展现状显示,美国、欧洲和日本在创新速度和水平上保持领先,占据高端医疗器械市场近90%的份额,而我国创新能力仅排在第11位,医疗器械市场和产业也在不断发展。

中日医院林江涛教授表示,我国可以学习和借鉴其他国家经验。对于大企业和医生而言,应专注创新技术。大企业尤其应提供产业化平台,快速打造品牌雏形,并结合产品转入方面的优势,加快产品的上市。

林江涛指出,科技创新是从想法到转化的过程。首先,需要观察到现象,产生想法;其次,提出假说;再者,验证假说;最后,实施转化。

林江涛以支气管热成形术(BT)治疗哮喘为例介绍了科技创新思维。1999年,Michael Laufer在研究射频消融能量在狗模型肺脏中的效果时意外观察到:在组织学样本中,气道平滑肌的数量显著减少,立刻联想到了哮喘。

Laufer通过观察到的现象,产生这样的想法:减少增生的气道平滑肌是不是就可以改善哮喘症状?并提出假说:减少增生的气道平滑肌可以改善哮喘症状。

验证假说需要从确保安全性、如何实现及疗效如何这三个方面进行考虑。Laufer通过动物实验,证实射频热疗的安全性,确定安全有效的治疗参数,以确定这些治疗参数可以被应用于所有人体临床研究;又通过肺叶切除术、可行性研究、AIR研究、RISA研究等人体研究,证实了BT治疗哮喘的安全性(包括BT所导致的不良事件等)和有效性。林江涛表示,这些关于BT的临床研究均发表在该领域的顶尖杂志上,充分证明了BT可以带来临床获益,但仍需要考虑到BT治疗重症哮喘的风险获益比。

经过系列临床试验证实其安全性和有效性后,FDA和SFDA均批准其可用于哮喘,并注明其适应证。此外,据林江涛介绍,根据在中日医院就诊的12例患者1年随访结果作为国内的临床证据,也证实了BT的临床有效性。

最后,林江涛指出,BT治疗应用于临床仍存在许多关键问题,需要进一步解决。其中包括机制研究(特别是间接机制)、适宜人群的研究(哪些人群更加获益)、真实世界的有效性和安全性、影响疗效的因素和预测反应性的参数等。