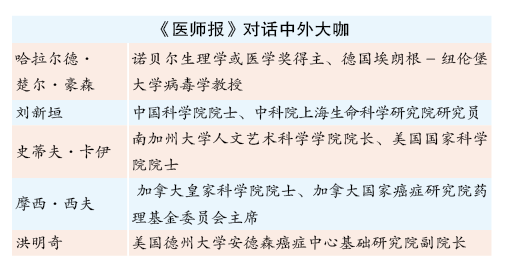

在我国学者屡屡于国际舞台发声,越来越多中国科技工作者带着优秀的科研成果登上世界舞台,成为全球领域最具活力的科研创新力量。我们是否思考过:在欢呼科技进步和国际地位提升的同时,我们国家的科研体系、管理机制以及科学实践还有那些值得改进的地方呢?在2017·第四届诺贝尔奖获得者医学峰会(简称“诺奖峰会”)上,峰会特别合作媒体《医师报》5位中外大咖为中国科研创新的未来发展建言献策。

诺贝尔生理学或医学奖得主哈拉尔德·楚尔·豪森

打破医药教条 实现自我突破

哈拉尔德·楚尔·豪森说:“不可否认,诺贝尔奖对于每个学者、科研人员来说是一项至高无上的荣誉,也是奋力追求的目标,诺贝尔奖也确实改变了我的生活。但是在我看来,这些都不是偶然的,都是经过长久的研究来进行的前期铺垫。”

在科研工作方面,我认为有三个方面是需要具备的,首先,必须要拥有一个感兴趣的问题;其次,需要持续不懈地工作;最后,必须要不相信现在生物医药方面的教条。如果你回头看的话,你会发现,那些生物医药方面的教条恰恰就是缺失了那些可以实现突破的东西。

哈拉尔德·楚尔·豪森自嘲地说:“我来自德国,众所周知,德国人都是以固执著称的,我也不例外,我在很长的时间里都在研究什么样的病毒可以让人感染肿瘤。”早期,我们确实面临着很多的反对的声音,尤其是在我们发现有不同类型的HPV的时候,但是后来也有其他专家证实了我们的发现,这也致使我们能够相对顺利地推行自己的研究工作。

在德国,因为政府对基础研究比较关注,所以我们在基础性研究方面有充足的资金,但是在很多发展中国家,科研经费并不充足,缺乏相关的科研活动。我认为中国基础科研的情形还不容乐观,特别是在生物医药领域,中国在基础研究方面还应做的更多,需要更多的支持和投入。

90岁创业的刘新垣院士

应鼓励更多人将科研成果转化为生产力

刘新垣院士表示,目前自己专注于超级干扰素和“靶向基因—病毒治疗”的研究工作。“国际上最前沿的抗癌研究是PD-1抗体,曾在2013年被《科学》杂志评为全球十大突破之首。而我们的双基因策略(CTGVT-DG)的抗癌效果远大于PD-1抗体。”刘院士自豪地说。

90岁高龄的刘院士目前仍活跃在科研一线,同时兼顾着多名博士研究生的教学工作。“我有一个愿望——将抗癌药物研究生产出来,并且应用到临床工作中,造福于更多的老百姓。”为此,刘院士还专门创建了一个公司,致力于将科研成果转化为生产力,让老百姓享受到实实在在的福利。“我想要生产出自己的产品,希望对癌症有所贡献,也希望在我的有生之年,可以看到癌症得到很好的控制。”刘院士笑着说。

刘院士认为,中国的医疗行业在世界上都属于前列,很多事情都是我们在领先,但是医药转化这一块还比较落后,也希望能够有更多的人能够参与进来,共同推动中国医药领域在国际上的发展。

加拿大皇家科学院院士摩西·西夫

我是中药的忠实粉丝

摩西·西夫院士认为:“中国对科学人才的高度尊敬和科技创新的空前重视,是西方国家无法媲美的,这将使中国在医学科技领域取得更大进步和更多成果。”

摩西·西夫非常看好中国在植物药方面的开发研究,他说,“我是中药的忠实粉丝,我觉得不管是传统的中药,还是不常用的草药,他们不仅可以应用到传统医学中,也可以在精准医学中发挥作用。当然,我们当前要做的任务是从分子学和基因层面进行深入研究,找到有效成分,明确作用机制和靶点,这样才能追根溯源,更好地开发中药。”

美国国家科学院院士史蒂夫·卡伊

静待中国科学家获诺奖

史蒂夫·卡伊院士表示:“从这些年我的了解来看,不管是在教育领域,还是自然科学研究领域,中国都在不断进步,我相信在自然科学领域中,未来将会有越来越多的中国科学家获得诺贝尔奖。”

史蒂夫·卡伊还将他的科研经历分为三个阶段:“第一个阶段是胜者为王的激烈竞争的阶段,科学研究是非常残忍的,只有第一、没有第二,所以我们想一定要打败竞争对方、脱颖而出,最先将科研成果发表在《自然》、《科学》等顶级期刊上。第二个阶段是招募比我更聪明的人才加入到团队里。我的实验室有很多来自中国的博士生和博士后,有很多人后来选择回到中国,拥有了自己的实验室。我最开心的是,在某个会议上,所有的讲者都是从我们实验室走出来的,这种包场的感觉太爽了!第三阶段是将昼夜节律的基础理论应用到医药、农业的开发。比如目前进行的有肝硬化、糖尿病的新药研发和大豆、水稻增产的研究。”

此外,史蒂夫·卡伊表示,除了与中国的药企合作将基础医学成果进行转化以外,他还与中国的年轻科学家在微小颗粒与线粒体损害的机制研究方面进行了深度合作,预期研究成果将发表在《美国科学院院报》杂志。

美国德州大学安德森癌症中心洪明奇

临床科研是一体的

洪明奇表示:“安德森癌症中心有2万名员工,专注于研究肿瘤疾病。中心有个理念是Making cacer history。它有两个意思,一是消灭肿瘤,让肿瘤成为过去,二是鼓励创新,创造肿瘤治疗的历史。在这种‘帮助患者治好肿瘤’的氛围下,从实验室科研人员、医院医生到护工,都在想各种办法使得肿瘤患者的治疗变得更有效。所以,对于国内大家争议临床医生是否需要做科研,我认为,在患者面前,临床和基础研究之间是合作关系,是一体的。”

对于国内近年来的科研进步势头,洪明奇说:“我在北京、天津、上海等地交流,觉得国内同道的科研进步速度很快,水平很高。以前从美国回到国内想做些力所能及的帮扶工作,却无奈发现受各种条件限制无处着力,唯一能做的就是训练和培养人才。而现在,随着国内科研实力的提升,很多国外的科研项目可以在国内落地,一些先进的技术成果也能引进到国内迅速进行转化,这是我们在海外的中国人最受鼓舞和倍感欣慰的事情。”