近日,首都医科大学附属北京安贞医院赵冬教授等公布的中国心血管疾病医疗质量改善项目(CCC项目)的研究结果提示,我国非ST段抬高型急性冠脉综合征(NSTE-ACS)患者的临床管理情况与指南推荐仍存在较大差距。(Circ Cardiovasc Interv. 2017,10: e004750)

首先,虽然国内外指南均推荐对NSTE-ACS患者进行风险评估或分层,以评估患者预后,但该研究中有40.6%的患者没有进行早期风险评估。

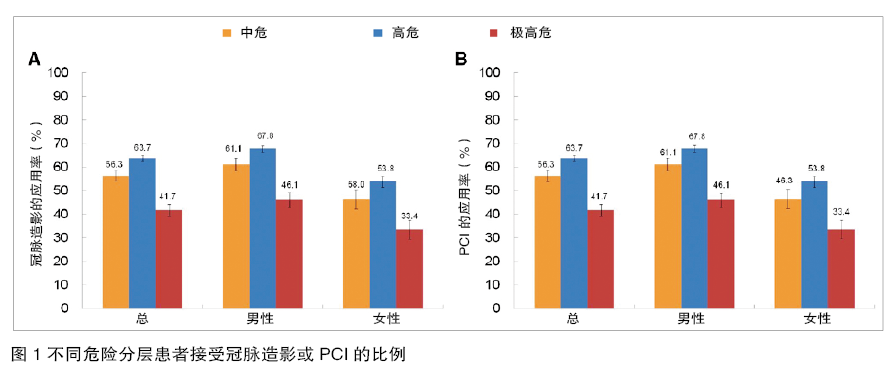

其次,约1/3的中危至极高危患者未行冠脉造影检查或介入治疗(图1)。在总研究人群中,有63.1%行冠脉造影,58.2%行经皮冠脉介入治疗(PCI)。然而,仅41.7%的极高危患者行PCI,比例反而最低。

再次,88.9%的极高危患者没有在指南推荐的时间内实施PCI,在高危患者中这一比例为26.3%。不过,研究发现,极高危患者虽然在2 h内或其他时间实施PCI未影响主要心血管病不良事件的发生率,但在2 h内实施PCI的死亡率更高。对此,研究者认为,仍需进一步研究来确定极高危患者的最佳治疗时间。

此外,仅88.3%的患者接受早期双联抗血小板治疗。

在住院时间方面,研究发现,患者的中位住院时间为8 d,长于欧美国家报道的3~4 d。研究者认为,这可能是因为我国实施早期PCI的患者比例更低,45%在入院≥3 d后才实施PCI。另一方面,我国患者出院后缺乏适当的康复治疗或二级预防措施,也可能是部分原因。

该分析纳入全国142家医院的9953例NSTE-ACS患者。

CSPPT:叶酸可降低高血压

伴糖尿病患者蛋白尿风险52%

南方医科大学南方医院侯凡凡院士及北京大学第一医院霍勇教授等对CSPPT研究进行的一项事后分析发现,对于伴有糖尿病的高血压患者,与单用依那普利相比,加用叶酸治疗可显著减少蛋白尿(尿试纸蛋白≥1+)发生。(Hypertension. 6月12日在线版)

研究中位随访4.4年,在基线有糖尿病的高血压患者中,叶酸+依那普利组较单纯依那普利组的蛋白尿发生风险显著降低52%,两组发生率分别为3.7%与7.4%。

此外, 叶酸+依那普利组较单纯依那普利组的蛋白尿、全因死亡复合终点的发生风险降低38%,估算肾小球滤过率年下降率减少55%(0.5%与1.1%)。

但在基线无糖尿病的高血压患者中,未观察到上述结局的组间差异。

该分析纳入13 071例基线无蛋白尿的高血压患者。

15岁之前喝醉酒可能增加早死风险

美国学者研究发现,在15岁之前喝醉酒可能增加早死风险。(Drug Alcohol Depend. 2017, 176:148)

研究显示,与15岁之后首次喝醉酒者相比,首次喝醉酒在15岁之前者的早死风险增加23%。

与整个青少年时期从未喝醉酒者相比,在15岁之前喝醉酒者的早死风险增加47%。

此外,15岁之后首次喝醉酒者较从未喝醉酒者的早死风险增加20%。

研究者认为,15岁之前喝醉酒增加早死风险可能是因为这些人更容易发生酒精使用障碍,且更容易参与其他酒精相关行为,如吸烟、打架、无计划的和无保护措施的性行为,学习成绩也往往更差。

该研究纳入14 848名成人,并询问了其饮酒情况,其中8%报告在15岁之前首次喝醉酒。

中美冠脉旁路移植术结局大比拼

院内死亡率相当但但中国住院时间长

阜外医院郑哲和胡盛寿院士的团队对中美冠脉旁路移植术(CABG)结局的比较发现,在中美大型教学医院和城市医院中,单纯CABG患者的院内死亡率无显著差异,但中国患者的住院时间较长。(CircCardiovascQual Outcomes. 2017,10:e003327)

研究显示,就总体而言,中美CAGB患者院内死亡率并无显著差异。

然而,在2010年之前(2007、2008和2010年),与美国CABG患者相比,中国≥65岁患者的院内死亡率较高(中美分别为3.1%和2.2%)。但2011-2013年,这种差异消失,中美≥65岁患者的院内死亡率分别为1.68%和1.65%。

研究还发现,中国CABG患者的住院时间明显更长。中国患者的术前、术后和总住院时间中位数分别为9 d、9 d和20 d,而美国分别为1 d、6 d和7 d。而且,在整个研究期间,这种差异未发生显著改变。

这项观察性分析采用中国心脏外科注册研究数据和美国国家住院患者样本数据库数据,共纳入中国77家医院的32 040例患者和来自美国303家医院的19 368例患者。

AHA:用不饱和脂肪替代饱和脂肪

降脂效果堪比他汀

近日,美国心脏学会发表声明推荐,用多不饱和植物油和单不饱和植物油来替代饱和脂肪有助于预防心脏病。(Circulation. 6月15日在线版)

声明指出,随机对照试验表明,减少膳食饱和脂肪摄入并用多不饱和植物油替代,能够减少约30%的心血管病,效果堪比降胆固醇药物他汀。

在许多人群中进行的前瞻性观察研究显示,减少饱和脂肪摄入的同时增加多不饱和脂肪和单不饱和脂肪摄入,与心血管病发生率下降相关。

此外,多项研究发现,常被吹捧为健康食用油的椰子油,其主要成分为饱和脂肪,与黄油、牛肉脂肪和棕榈油等所含的饱和脂肪一样,增加低密度脂蛋白胆固醇。

使用精制碳水化合物和糖类替代饱和脂肪与心血管病发生率下降无关。

饱和脂肪存在于肉类、全脂乳制品和热带油(如椰子、棕榈等)中。多不饱和脂肪多存在于玉米油、大豆油和花生油中,单不饱和脂肪则常存在于橄榄油、菜籽油、红花籽油和鳄梨油中。

睡眠时间≥8 h或增房颤风险

开滦总医院吴寿岭教授等研究发现,睡眠时间长可能是新发房颤的潜在预测因子或标志物。(Sci Rep. 2017,7:3679)

研究显示,与每天睡眠7 h相比,每天睡眠≤6 h和≥8 h者的房颤风险分别增加7%和50%。

此外,每天睡眠≥8 h且打鼾者的房颤风险进一步升高(HR=2.05),且这种关联独立于其他已知心血管危险因素。

按年龄分层来说,每天睡眠≥8 h仅显著增加<60岁者的房颤风险(HR=1.86)。

研究者认为,睡眠时间长增加房颤风险可能有多种原因。既往研究表明,睡眠时间长可能反映了较低的社会经济状态、抑郁、体力活动水平低、身体素质下降或处于疾病状态。此外,睡眠也反映了较高的副交感神经活性和较低的交感神经活性,据此可以假定睡眠时间长者的高迷走张力暴露时间长,而这与诱导和维持房颤相关。

该分析采用开滦研究数据,共纳入87 693例基线无房颤的受试者。

每周2~3份炸薯条早死风险翻倍

意大利学者研究发现,每周吃2~3份炸薯条可能增加早死风险。(Am J Clin Nutr. 6月7日在线版)

研究显示,总土豆摄入量与死亡风险无关。然而,亚组分析发现,与从不吃油炸土豆(包括炸薯条、薯片和薯饼)者相比,每周吃2~3份者的早死风险几乎翻倍(HR=1.95);而且,每周吃多于3份者的早死风险(HR=2.26)进一步增加。

研究未发现非油炸土豆与早死风险之间存在关联。

该研究纳入4440名成人,基线时年龄为45~79岁,平均随访8年,共236人死亡。