专题报告

远程缺血预处理:急性肾损伤新预处理方式

福建医科大学附属第一医院重症医学科林建东教授介绍,远程缺血预处理(RIPC)是对某器官或组织进行亚致死性短暂缺血,激发的机体内源性保护机制,对随后远距离的器官或组织致死性缺血产生保护作用。

自从RIPC器官保护现象被发现以来,人们对RIPC进行了广泛的动物实验研究和有限的临床试验研究,均取得了令人欢欣鼓舞的结果。为围术期和重症患者的器官保护开辟了新前景。

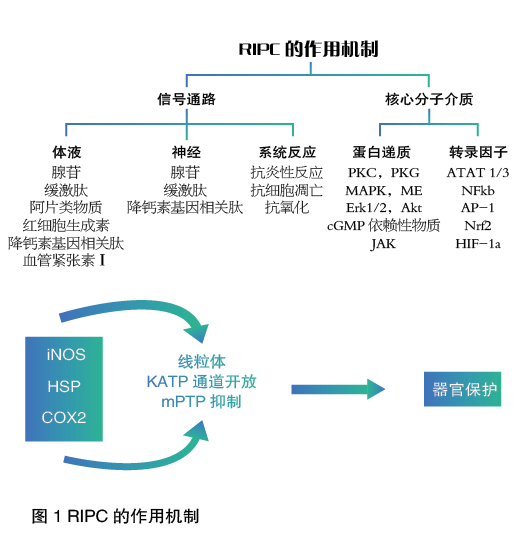

RIPC所产生的生物信息主要通过神经传导和体液传递(主要是血液传递)两种方式传递给靶器官,使之产生缺血耐受保护效应(图1)。

2015年6月,《JAMA》杂志在线发表一项多中心研究,纳入自2013年8月至2014年6月德国4家医院的240例急性肾损伤高风险患者,所有患者克里弗兰临床基础评分均≥6分。

研究发现,RIRC组肾脏替代治疗的比例更低;ICU住院时间更短。RIPC组生物学标志物尿液胰岛素类样生长因子结合蛋白7和金属蛋白酶2组织抑制因子的释放均减少,并且无RIPC的不良事件报告。结果显示,心脏手术高风险患者中,行RIRC可大幅降低急性肾损伤的发生和肾脏替代治疗的使用。

RIPC作为一种新的预处理方式,其保护作用具有器官普遍性。RIPC刺激参数(缺血时间及次数)必须达到一定阈值和一定时间窗才能产生保护作用,并且再灌注是对远隔器官产生保护作用的关键因素。

RIPC尤其是肢体缺血预处理具有无创伤、操作简单且效果确切等优点,具有广阔的临床应用前景。然而将其广泛应用于围手术期器官保护尚需大量前瞻性、随机对照临床研究进行验证。

肾升压药物对肾脏灌注的利与弊

肾脏是对血流量和灌注压有双重需求的器官。首都医科大学附属北京朝阳医院重症医学科李文雄教授介绍,心输出量和(或)平均动脉压(MAP)下降,导致肾脏低灌注和肾血流量减少,肾小球滤过率(GFR)下降。持续的肾脏缺血导致ATP耗竭和能量代谢障碍,诱发急性肾损伤。

脓毒症可致肾血管舒张、肾内血流分布异常。去甲基肾上腺素(NE)对脓毒症和非脓毒症患者均产生明显的缩血管效应。

近年研究发现,小剂量多巴胺恶化急性肾损伤患者的肾脏灌注,可诱发心律失常、心肌与小肠缺血。因此,小剂量多巴胺对肾脏无保护作用,并可损伤内脏灌注。另外,多巴胺通过HPA轴影响内分泌反应,产生免疫抑制效应。肾上腺素也可损伤内脏灌注。

对于脓毒症患者,在NE基础上添加多巴胺增加了尿量和肾血流量,但未增加GFR。NE对脓毒症患者的内脏循环无损伤效应,不推荐在NE基础上添加多巴胺以保护肾脏功能。

非脓毒症情况下,精氨酸血管加压素(AVP)降低肾血流量和GFR,利钠下降。在感染性休克状况下,AVP收缩内脏血管(含有更多V1受体),使血流向肾脏转移;AVP收缩肾小球出球小动脉,增加了肾小球滤过压和GFR。与NE比较,AVP改善了感染性休克伴急性肾损伤(RIFLE-R级别)患者的预后。但近期的动物实验发现,AVP尽管增加了感染性休克状况下的GFR,但可导致肾小管损伤,可能影响长期预后。另外,AVP可致心脏、手指和内脏缺血等不良反应。

在恰当液体复苏难以稳定循环的情况下,使用升压药恢复血管舒张性休克患者的MAP和器官灌注是必要的。维持较低的MAP与急性肾损伤发生率增加相关,建议将MAP维持于发病前正常水平或MAP>75 mmHg。

升压药物可通过改变全身和肾小球血流动力学改善GFR。小剂量多巴胺对肾脏无保护作用,并可能加重肾损伤;AVP改善了感染性休克患者的MAP和GFR,但可致肾小管损伤,可能影响长期预后;NE可有效恢复MAP而不损伤肾功能或改善肾功能。

机械通气的ICU 患者切忌镇静过度

接受机械通气的ICU 患者常常需要接受镇静治疗,以保持患者的舒适和安静。但镇静过度对患者有害。北京大学第一医院麻醉科及重症医学科王东信教授表示,有研究提示,对于适合的患者,浅镇静甚至不镇静有益。

每日中断镇静

2000 年,Kress 等进行的一项RCT 研究发现,对于接受机械通气的患者,每日中断镇静可缩短机械通气时间和ICU 停留时间。2008 年, Girard等进行的一项RCT 研究进一步发现, 对于接受机械通气的患者,每日清醒加自主呼吸试验较单纯资助呼吸使用更能改善患者预后, 表现为机械通气时间缩短、ICU 停留时间和住院时间缩短、1 年死亡率降低,尽管自主拔管率有所升高。

但2014 年的Meta分析(9 项RCT 研究,1282 例患者)并未发现每日中断镇静策略对机械通气时间、死亡率、ICU 和住院时间、不良事件发生率和生活质量等有明显影响。

浅镇静与深镇静

2009 年,Treggiari 等比较了浅镇静与深镇静对ICU 机械通气患者的影响,结果发现,浅镇静更有利,可缩短机械通气时间和ICU 停留时间,而对患者的精神健康和安全无不良影响。

计划镇静?

2015 年,Aitken 等的Meta分析只发现2 项关于这方面的研究,纳入633 例ICU 机械通气患者。但结果相互矛盾, 不足以得出明确结论。

目前建议是,对于ICU 机械通气患者,临床情况允许时应维持浅镇静且每日中断镇静让患者清醒。对于病情稳定且近期有可能脱机患者,可以不镇静,但应给予适当镇痛。

无镇静又如何?

2010 年,Strom 等报告了镇静和不镇静策略对ICU 机械通气患者的影响。140 例预期接受机械通气超过24 h 的ICU 患者随机分为不镇静组(70 例) 和镇静组(70 例, 20 mg/ml 丙泊酚48 h 继以1 mg/ml 咪达唑仑, 每日中断镇静至患者清醒),两组患者均间断注射吗啡镇痛(2.5~5 mg)。结果显示, 无机械通气时间,无镇静组明显长于镇静组(13.8 d 与9.6 d);对于ICU 停留时间和前30 d 住院时间,无镇静组则明显短于镇静组(HR= 1.86 与3.57)。表明对于接受机械通气的危重患者,无镇静策略能缩短机械通气时间。但目前尚缺乏大样本量、多中心的RCT结果。

现场直击

除了专家热点话题辩论,“一站到底”AKI知识竞赛和青年论坛“图霸争锋”等专场人气爆棚。如同杜斌教授在开幕式介绍本届年会特色时说的那样,年会形式的创新确实吸引了大量与会者。通过激烈的比赛实现了上下互动,促进了理论知识和实践能力的提高。