本报综合报道 患者写遗书并非奇闻,但治疗前便预谋医院赔偿的遗书就难免让人瞠目结舌。这样的一起事件真实地发生在了湖南岳阳汨罗市人民医院。

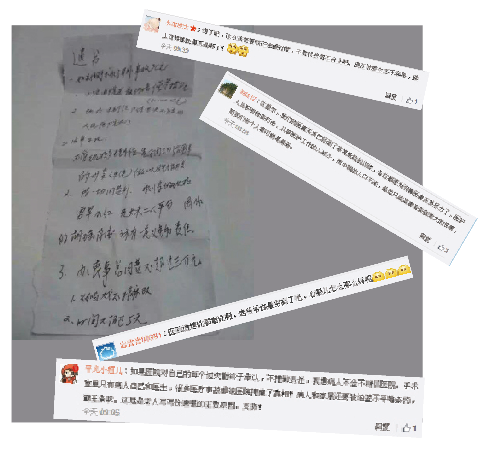

5月8日,微信朋友圈有人晒出一封遗书截图,随文称该遗书是汨罗市人民医院一位手术患者准备的。

遗书内容写着:“一、如果手术出了意外事故死亡,必须由院方最低赔偿三十万元。赔偿未到位,尸体坚决不出人民医院大门。二、赔偿到位,先抽三万给老婆做生活开支。除一切费用外,剩余的现款给儿女二人平分。办丧事总费用不超过三万元,不唱戏,不搞乐队,时间不超过5天。”

此图一出,便引起一场网络舆论战,参见右图。

不过,也有不少网友质疑这份遗书的真实性。遗书为何会出现在手术室?术前为何没交给家人?随后,该院办公室主任蔡岳向媒体证实了遗书的真实性并介绍说,患者是一位60多岁要做膀胱结石手术的老人,手术非常成功,患者目前正在康复治疗。

在舆论的穷追猛打下,蔡岳表示,为了不激化医患矛盾,医院不愿“找人”。他同时表示,患者目前正在术后康复中,医护人员即使知道其身份,也绝对不会特殊对待,一定会尽最大努力确保患者康复,今后还将加强对手术患者的心理辅导。

几乎绝大多数人都在讥笑这位患者是“想钱想疯了”,这种暴怒的心态,其实与这位患者的恐医心态一样是心病。“遗书老人”的心病,是由医学知识的匮乏、医患沟通不到位以及对医疗机构的不信任引起的。老人只是通过一份落入医生手中的遗书,将很多患者同样具有的心病,以荒诞的形式表达了出来。它的“病灶”正是在于,医患之间一旦出现责任认定方面的争议,患者很难找到足以信赖的“裁判”。

——楚天都市报

一个人若健康欢乐,一般是不会写遗书的,在很多人的思维里,遗书表达了一种不安和悲凉。这位患者是一名60多岁的男性老人,虽然膀胱结石手术很小,但对一名老者而言,总归是一次手术,“不怕一万就怕万一”的心理作用下,遗书也便成为患者保护自己、申诉权利的渠道或凭据,何况遗书的前提是手术失败,并非无理取闹,其设想赔偿成功后,自己的丧事从简,考虑的多是家人的生活安排,其情可鉴。实在不必放大患者遗书的悲情,不要用一份随性而至的遗书挖掘医患信任的沟壑。

——郑州晚报

这样的遗书会产生什么样的后果?显然,老人自己是不明白的。尚不说,赔偿要基于医疗过错责任因果关系认定,不得不提的是,在法治的社会里,如果事情真如老人遗书中所描述的那样,遗书更像是给自己留下的“图谋不轨”的证据。 至此,不难看出,此事件令人悲哀的程度已经超出了医疗的范畴,它让社会的法治精神狼狈不堪。

——本报编辑部