学术专场

肺内孤立性肺结节的处理:把好“四道关”

▲ 第二军医大学附属长征医院医学影像科 刘士远

孤立性肺结节(SPN)是指直径为2~30 mm的全肺唯一的类圆形孤立性病灶。全世界每年筛查出的SPN约15000例,其中恶性肿瘤占10%~70%,良性病灶中80%为炎性肉芽肿,10%为错构瘤。早期肺癌手术切除后5年生存率高达90%以上,而中晚期5年生存率低于5%。因此,早发现、早诊断、早治疗对改善患者预后至关重要。而要想达到一个理想的检查和诊断策略,放射科医生须把好“四道关”,即发现、检查、诊断、建议。

发现 有研究指出,低剂量螺旋CT发现的病灶数8倍于普通X线片,所以筛选工具首选CT。CT扫描的层厚对分辨率影响较大,层厚越小,遗漏病变的几率越少。随着多排CT发展,层厚越来越薄,16排CT的层厚已降至1 mm。关于扫描条件,我们在4层CT机条件下比较了不同层厚和曝光剂对结节的检出情况,推荐50 mA。

检查 用什么样的方法扫描能最大限度显示SPN征象是做出正确诊断的关键。我们通过比较各种扫描方式,提出了“一靶三多”的检查预案。即薄层靶容积成像、多种窗位显示、多期相密度分析以及多种后处理并用。用此方法诊断准确性高达95.7%,明显高于常规CT的68.6%。

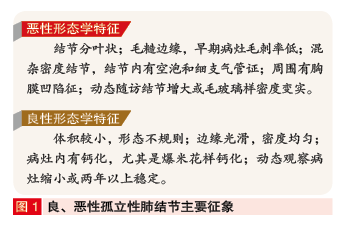

诊断 通过扫描和处理获得的肺结节征象进行诊断(图1),应注意的是早期肺癌有许多特殊表现,未必出现肺癌的典型征象。若不能确诊可采用正电子发射计算机断层显像-计算机断层扫描(PET-CT)检查;若还不能定性,可考虑采取创伤性检查,如穿刺活检等,或者随访观察。

随访中主要观察病灶部位大小形态、边缘及内部结构等变化。随访方案主要取决于肺结节、结节大小、密度、恶性概率以及社会因素等。

建议 处理SPN的方法必须根据其恶性概率而定。而概率大小主要与患者年龄、吸烟史、结节体积以及CT征象有关。当恶性概率较小时,建议对结节随访观察;恶性概率较大时,应在风险可接受的前提下行手术切除。

肺非实性结节18F-FDG PET/CT的诊断应用

根据结节类型选择合适的检查方法

▲ 卫生部北京医院核医学科 刘甫庚

非实性结节包括纯磨玻璃结节(pGGN)和部分实性结节(PSN),临床上许多非实性结节经病理证实为周围性腺癌,因此对于非实性结节的诊疗愈加受到重视。国内多中心的研究证明 18F-脱氧葡萄糖(18F-FDG)PET/CT在孤立性肺结节诊断上具有灵敏度、准确性高,特异性强的特点,然而有关肺非实性结节的18F-FDG PET/CT研究报道还较少。为此,刘教授主要讲述了肺非实性结节的18F-FDG PET/CT的检查细化及诊断思路。

检查细化

延迟显像 恶性肿瘤细胞对18F-FDG的摄取会随着时间的延长而增加,因而延迟显像会增加恶性肿瘤细胞的标准摄取值(SUV),从而提高恶性肿瘤的诊断率。卫生部北京医院通过18F-FDG PET/CT双相显像对孤立性肺结节的诊断研究发现,PSN的SUV值增加明显而pGGN仅部分增加,因此延迟显像是一个值得尝试的方法。

呼吸门控显像 影响PET空间分辨率的因素很多,呼吸运动所造成的伪影就是其中之一。若对呼吸运动进行补偿,则可提高PET空间分辨率,而呼吸门控就是补偿方法之一。卫生部北京医院随机对近30例患者做了平静呼吸和呼吸门控两种采集模式的前瞻性研究,结果发现呼吸门控显像能有效减少PET图像膈肌上方的呼吸伪影发生率,但在病变的SUV值表达及PET和CT图像的匹配上无明显帮助。

吸气未屏气30秒TOF PET/CT显像 此技术较平静呼吸PET/CT显像SPN的SUV值均有一定程度的增加,但这仅限于实性结节和PSN对pGGN无影响的情况。

同机CT图像薄层高分辨率重建 多层螺旋CT具有扫描速度快、曝光量低和空间分辨率高的优点,可提高对肺结节的诊断并取得质量更高的二次重建,但同时也会增加图像噪声。

局部高分辨率(HRCT) SPN局部HRCT扫描能更清晰区分结节内部实性和磨玻璃成分,显示结节边缘有无切迹、分叶、毛刺、结节内小针尖状钙化及脂肪或液性密度。

诊断思路

第一,非实性结节恶性率高于实性结节,指南认为:>5 mm的孤立性pGGN不推荐使用18F-FDG PET/CT,PSN尤其是实性成分>10 mm的结节应用PET/CT。延迟显像对PSN有一定帮助,但只能作为诊断参考。

第二,尽管非实性结节恶性率高,但其生长缓慢,pGGN和PSN的倍增时间分别为813 d和457 d。对于一般肺结节来说,如果2年之内大小无变化或缩小,可认为良性,但对于非实性结节这一标准并不适用。

第三,薄层高分辨率CT重建和局部HRCT在非实性结节诊断中具有重要价值。PSN大小及磨玻璃成分百分比都是提示病变浸润性及预后的重要因素,尤其是磨玻璃成分百分比,它是腺癌的独立预后因子。

专科医师培训

核医学医师培训体系建设

核医学科已成为一个单独的专业

▲ 首都医科大学附属北京朝阳医院核医学科 王铁

为加强卫生人才队伍建设,提高医疗服务能力,2013年底国家卫生计生委起草了《关于建立住院医师规范化培训的指导意见》。为此,核医学医师分会制定了《核医学科住院医师培训细则》及《核医学科住院医师培训基地细则》。

在国家卫计委召开的“住院医师规范化培训分科(专业)设置论证会”上,经专家讨论、相关部门慎重考虑并根据国外的专科分类情况,最终决定将医学影像科分为放射科、超声医学科以及核医学科三个专业。

核医学培训时间及内容有增

核医学科住院医师培训细则 本细则主要依据国内核医学专业发展现状和核医学医师队伍现状,同时参考了欧美、新加坡等发达国家的核医学医师培训方案。该细则主要加强了临床、放射学及分子影像知识的培训。

核医学住院医师培训时间定为33个月。参考美国住院医师培训计划,第1~6个月进行综合临床能力的培训,要求在内分泌科、肿瘤科各轮转2个月,然后从心内、呼吸或神经内科中选择一个科室轮转2个月。缩短了放射学培训时间,增加了核医学培训时间,同时也增加了核医学培训的内容,主要包括:分子影像技术、放射免疫技术、核物理、核药学、仪器和计算机等。取消了超声科的轮转。

医院应为综合性三级甲等医院

核医学科住院医师培训基地细则 所在医院原则上应为医科大学的附属医院,并且是综合性三级甲等医院。符合条件的三级医院和二级医院可作为补充。专科医院可依附于同区域内符合条件的综合医院作为培训基地。其次还要满足日门诊量≥1500人次,日急诊量≥100人次,病床数≥500张,各相关科室提供的检查病种可满足培训需求,并且还需要有国家相关部门签发的《辐射安全许可证》、《放射诊疗许可证》和《放射性药品使用许可证》。

核医学科指导医师与受训者的比例应是主任医师、副主任医师、主治医师与受训者为:1∶1∶1∶4。并且至少有4人拥有核医学大型设备上岗证和核医学专业职称,其中至少有1人是从事核医学10年及以上的高级职称医师,2人是从事核医学至少5年的主治或以上职称医师。