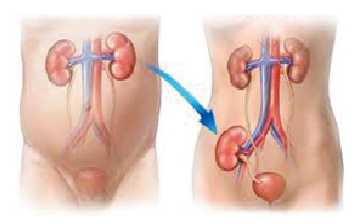

4月12日,由中国人体器官分配与共享计算机系统中心、中华医学会器官移植学分会肾移植学组联合主办的“聚焦风险 规范移植——全国肾移植高峰论坛”在厦门举行。经与会专家充分研讨,《中国公民死亡后器官捐献用于肾移植的器官质量及移植风险因素评估专家共识框架》正式出台。

该共识框架参考国际最新研究进展,结合我国器官移植实践经验达成的该框架,对于提高肾移植成功率、减少急性排斥反应具有重要的指导意义。

我国每年至少有30万患者需要器官移植,因器官资源严重短缺,每年仅能开展约1万例手术,而美国等西方发达国家供需比为1:3。据中华医学会器官移植学分会副主任委员、解放军第309医院全军器官移植研究所所长石炳毅教授介绍,肾移植是我国开展最早、例数最多、技术最成熟的大器官移植,但2013年仅完成6471例。

如何更合理有效地利用极其有限的器官资源、避免排斥反应、确保移植物及患者的长期生存,始终是移植领域关注的核心。专家指出,在器官移植过程中,及时、合理的免疫诱导治疗能显著降低移植后急性排斥反应的发生率,减少因排斥反应导致器官衰竭的风险。目前,美国除了活体移植,绝大多数肾移植患者会使用免疫诱导治疗,以预防急性排斥反应的发生。过去10年的多项研究及文献证明,实体器官移植中,即复宁等兔抗人胸腺细胞免疫球蛋白为首选诱导治疗药物。由于使用诱导治疗近/远期发生排斥反应少,特别是再入院率低,反而节省了医疗费用。

专家指出,我国是世界第二大器官移植国(年均器官移植数量仅次于美国),移植患者一年和五年生存率等指标已居国际先进水平。值得欣慰的是,通过各方宣传,我国公民逝世后器官捐献率不断提高,已从2010年的0.3%上升至2013年的24.5%。呼吁并鼓励全社会共同关注器官捐献、科学评价肾移植危险因素及器官功能状态、规范肾移植免疫诱导治疗方案,将为更多患者带来生存希望。