4月25日是全国儿童预防接种日,4月24日至30日是由世界卫生组织发起的世界免疫周。今年世界免疫周的主题为“了解情况,接种疫苗”,旨在鼓励人们了解已有哪些疫苗可预防疾病,检查自己及家人的免疫情况,并获得所需的疫苗。对于医务人员来讲,更有责任和义务去宣传正确的免疫接种。

疫苗事件:实为患儿并存疾病所致

2013年12月发生的怀疑与乙肝疫苗接种有关的异常反应事件在2014年1月得以澄清。遗憾的是,由于该事件影响,当时监测的10个省乙肝疫苗接种率下降30%。大量针对“异常反应”的片面媒体报道,对免疫接种、疾病控制造成负面影响。

国家卫计委宣传司宋树立副司长介绍,疫苗接种后可能发生三种情况:第一,疑似预防接种异常反应,其是指在预防接种过程中或接种后发生可能造成受种者机体组织器官、功能损害,且怀疑与预防接种有关的反应。常见发热、局部异常反应(红肿、硬块)。

第二,预防接种异常反应,其是指合格疫苗在实施规范接种过程中或接种后造成受种者机体组织器官、功能损害,相关各方均无过错的药品不良反应。

第三,偶合症,其是指受种者在接种时正处于某种疾病的潜伏期或前驱期,接种后偶合发病;或受种者有疫苗说明书规定的接种禁忌,在接种前未如实提供受种者健康状况和禁忌等情况,接种后原有疾病急性复发或者病情加重。

疫苗引起死亡非常罕见,但疫苗接种偶合死亡相对常见。我国平均每天有4.4万例新生儿降生,每天新生儿死亡数估计为384例。约1%的婴儿会在1岁内死亡,死亡原因包括早产、先心病、肺炎、婴儿猝死综合征等。婴儿出现疾病或死亡前表现为健康状态时接种疫苗,就会出现偶合症。

2010年开始,原卫生部对疫苗引发事件曾多次解读:中国疫苗接种数量很大,小概率事件导致的绝对数定会随之增加,但接种疫苗后出现不良反应的风险远小于不接种造成传染病传播的风险。

医务人员:更应推动免疫接种

公众包括医护人员应正确认识。实施免疫规划以来,我国通过接种疫苗,减少麻疹、百日咳、白喉、脊髓灰质炎、结核等疾病发病3亿多人,减少死亡400万人。

“公众对于预防接种工作认识的提高,与面向公众开展健康教育工作密不可分。”宋树立副司长表示,政府应发布正确信息,进行科学有效监督,并推动建立医疗保险制度。专业机构与公众信息沟通渠道应畅通无阻,及时主动处置和回应社会热点问题,同时还要注重培养大众传播的专家队伍。预防接种工作需要社会各界共同努力。

中国健康促进基金会陈义勤副理事长也倡议,为完成预防接种这一重大公共卫生项目均等化服务的重要课题,希望全社会关注儿童预防接种工作、了解免疫规划管理政策,积极参与预防接种的健康教育宣教工作。

免疫接种:最成功干预措施

免疫接种是公认的有史以来推出的最成功、最具成本效益的卫生干预措施之一。它每年能防止二三百万例死亡,保护儿童方面不但能预防诸如白喉、破伤风、脊灰和麻疹这些疫苗已经面世多年的疾病,也能抵御肺炎和轮状病毒腹泻(五岁以下儿童的两个最大杀手)等疾病。此外,新的复杂疫苗使青少年和成人现在也能免于流感、脑膜炎和癌症(宫颈癌和肝癌)等危及生命的疾病。

尽管取得了这样的成绩,但每5名儿童中依然有1人未得到免疫。疫苗供应不足、缺乏接触卫生工作者的渠道以及政治和财政上支持不足,是很大一部分国家开始了国家免疫规划却没有完成的原因。另一方面,缺乏关于免疫知识是成年人有意选择不让自己或孩子接种的一个关键原因。

“儿童肺炎疫苗接种不理想,”北京儿童医院申昆玲教授以儿童肺炎为例指出,在我国,五岁以下儿童是肺炎死亡高峰人群,在每3个肺炎链球菌性脑膜炎患儿中,超过1个会出现后遗症。而免疫接种是预防儿童肺炎链球菌性疾病重要的措施。应在婴幼儿出生后百天左右,及时和全程接种疫苗。

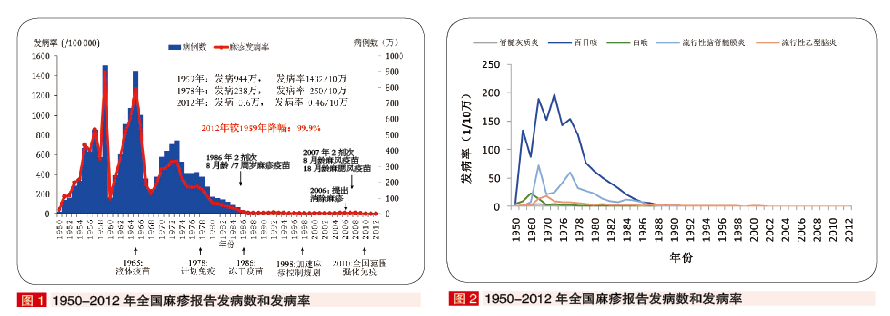

国家卫计委疾病控制局李全乐处长指出,目前,我国疫苗分一类和二类疫苗,一类疫苗是指政府免费向公民提供的疫苗,二类疫苗是指由公民自费并自愿受种的疫苗,但都是安全有效的疫苗。上世纪70年代末开始实施计划免疫至今,政府工作体现在各级不断加大投入,法规、规范不断完善,服务体系不断健全,免疫规划工作得到有效落实。近年来,麻疹等疾病降到历史最低(图1),国家免疫规划疫苗大幅增加(图2)。

■ 中国传染病60年

近代中国传染病流行史

据1942年《国民健康之现状》显示,中国人均寿命为35岁。每年各类疾病的患病人数总计1.4亿,病死率25%~30%,其中41.1%死于传染病。每年约360万婴儿死亡,死亡率高达20%。其中,白喉、百日咳、麻疹和脊髓灰质炎每年发病总人数超过1000万,是造成儿童死亡的主要原因。1940-1946年,共报告白喉发病11 619例,死亡1128例。天花每隔几年即暴发一次大规模流行。根据1979年对云南西盟县的调查,解放前出生的1051名30岁以上的成年人中,患过天花并在面部留下瘢痕者为420人,比例高达40%。

中国预防接种历程

我国的预防接种事业经历了三大阶段。

突击接种 1950-1977年,我国首先开展了突击接种,目标在于控制传染病,应用于季节性传染病和特殊人群,并于1961年成功消灭天花,使传染病得到了控制。

计划免疫 1977-2000年,我国进入到计划免疫阶段,目的在于将接种率提高到85%,并消灭脊髓灰质炎,实行免疫科学化、规范化管理。在阶段结束时,实现了3个85%目标,传染病有效控制,同时世界卫生组织西太平洋区域消灭脊髓灰质炎证实委员会宣布中国为无脊灰状态。

免疫规划 2001年至今,我国进入了免疫规划阶段,要实现疫苗接种率90%、维持无脊灰、消除麻疹和控制乙肝的目标,进一步科学化、规范化和法制化管理。2007年国家免疫规划由“5苗防7病增加到14苗防15病”(15病包括乙肝、结核病、脊髓灰质炎、百日咳、白喉、破伤风、麻疹、甲肝、脑脊髓膜炎、乙脑、风疹、流行性腮腺炎、流行性出血热、炭疽、钩端螺旋体),2009年深化医改以来,免疫规划工作不断加强,服务体系日臻完善,成绩显著。