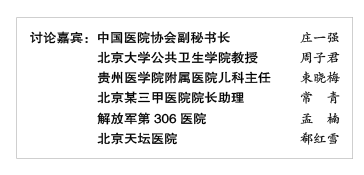

最近,京津冀一体化被舆论热切关注。在官方热议功能疏解、产业转移、对接合作的同时,民间已经自发形成了河北楼市投资热潮。作为社会公共服务中的重要内容,医疗卫生领域的资源配置自然也会在“一体化”的规划之中。

据北京市卫生计生委统计,截至2012年底,除驻京部队医院外,全市共有大型三甲医院59家。在“全国人民到北京来看病”的现实情况下,北京的大医院不堪重负。

对此,结合京津冀一体化的规划部署,我们大胆做出假设:假如大型三甲医院搬离北京,医生最关心什么?医院最关心什么?

问题

大医院搬离北京 医生最关心什么?

配套设施会否解决?

常青:北京大医院的医生基本都在北京定居,一旦医院搬迁,医生的上下班便成了最为现实的问题。来往河北或天津,即便有班车少说也要2个小时,时间太长,对于本就处于超负荷工作状态的医务人员显然是不现实的;在当地建设医务人员家属区,对于政府而言又是一笔巨大的投入,实施起来显然也是有难度的。因此,解决好该问题,是解决大医院搬迁的前提条件。

青年医师如何发展?

孟楠:对于年轻的我们来说,在哪里工作都是历练。但是对于年纪稍大的高年资医生来说,在他们工作、家庭基本稳定的情况下,要求其随医院一起搬离北京,难度可想而知。如果高年资医生不随医院搬离,谁来带教年轻医师呢?没有前辈的指导,年轻医师进步缓慢,成长的周期也会延长。

现有“红利”如何保证?

孟楠:我是天津人,一直都希望能够在北京或天津发展,理由也无外乎离家近且机会多。如果医院搬到河北,而我也要跟着去,就意味着我就要在河北安家落户,那我就要考虑一下了,应为毕竟牵涉到户口问题。

庄一强:我国的户籍制度一直被国外一些国家所不解,这也是制约很多资源流向的关键所在。普通医生首先会担心自己的户口问题。从北京搬离出去还能否拥有原本的北京户口,还能否享受北京的相应政策,甚至包括自己孩子的户口以及孩子的升学问题,都将成为他们的烦恼。

大医院搬离北京 医院最关心什么?

优秀医生会否一同搬离?

庄一强:京津冀一体化,实际上形成的是一个首都圈的概念,国家亦是希望以打造首都圈的概念为前提,围绕首都圈来看病。大医院搬离北京,对于医院的管理层而言,他们最关心的恐怕是医院的医生,尤其是优秀医生是否愿意一同搬离。

倘若涉及医务人员切身利益的举措没有落实到位,面对完全未知的将来,医务人员很有可能会选择“撂挑子”。即便是留在北京的民营医院,也不愿随院前往没有承诺任何保障的地方。

何种“搬离”最为可行?

常青:所谓搬迁,搬走的应该是拥挤的病患,以及由此而产生的交通、环境等方面的压力。为此,可以通过医院整体搬迁来实现,可以通过建分院、建医联体来实现,也可以通过分级诊疗来实现。关键是,哪种方式更可行?

如何释放优秀人才能量?

束晓梅:大医院搬离北京或许会有多种模式供选择,一是连根拔起式的直接搬迁,在京外开设分院同样也是不错的选择。如果采取办分院的形式,势必需要组建新的领导班子,那么被分配去当地开展分院工作的分院长,多半会很高兴。因为他们有了更大的舞台可以展现才能,自己的思想和布局也能付诸实践。实际上北京很多大医院都存在优秀人才积压的状况,对这些优秀人才而言,虽然身处异地,但却能为自己的事业开辟一片新天地。

PK

利大于弊 or 弊大于利?

利:有效疏解北京医疗服务压力

束晓梅:北京承担了太多来自各方的压力,大医院的外迁,也必定会将压力外迁,而这种压力对于北京周边意味着发展的机会。尤其是对人才而言,被限制和束缚的人才得到了更多发展空间,人才的优势达到最大化。

周子君:每个人都希望能在当地解决自己的医疗需求,谁也不愿意花时间跑很远去看病,即便只有一两百公里。因此大医院搬离对于当地甚至周边很大范围内的民众而言,都是大好事,有效地疏解北京医疗服务的压力。

弊:北京医疗资源会变得更紧张

常青:医院搬迁面临诸多问题,配套政策实难及时完全地跟上,其中医务人员是否随医院一同搬迁是最大的问题。以北京协和医院为例,即便在河北、天津建起了协和医院的分院,但是如果没有协和医生,医院仅仅是披着协和的外壳而已,如此不但老百姓不会认可,还有可能毁了协和医院的牌子。

郗红雪:首都人口如此密集,把相对医疗实力更强的三甲医院搬离北京,那么原本就已经捉襟见肘的京城医疗资源会更加紧张。虽然慕名前来北京看病的患者为数不少,但与其相比,更多的还是数以千万的北京常住人口,如果大医院搬离,他们的就医问题如何解决?

分析

生态搬迁发展方可持续

时代在发展,社会在进步。我国上世纪50年代,曾经有过支援三线大西北,将东部沿海地区的部分机构、企业从北京、上海、广州直接搬迁到西部欠发达地区。那时采取的是行政命令的手段,那么这种方式是否仍适用于现在?

在庄一强看来,大医院搬离北京不是医疗行业的事,而是全社会的事,需要与社会改革整体配套。“在京津冀一体化的进程中,随着国家部委和央企等的搬迁,医疗机构随之搬迁也是顺理成章的事。”庄一强指出。

周子君认为,经济基础和资源调配对于大医院搬离北京很重要。北京集中了很好的资源,很多时候需要放开。早年间的行政命令在时下并不好用,中央必须给予北京周边极大的政策支持,以此吸引医院以及医生。

束晓梅表示,北京上千万人口会进一步促进社区卫生服务机构的崛起。因为大医院少了,看病会更加拥挤,因此不太严重的疾病,居民也会选择身边的社区卫生服务中心。关键是在此过程中,政府部门要做好引导,用医保报销比例的杠杆、转院命令等将患者留在基层。“我们需要的应该是一种生态模式下的搬迁,这需要一个过程。其核心在于分权和放权。当权力分离和放开时,资源自然会流到需要的地方。”庄一强谈到。